第2回(2024年12月開催)に引き続き、2025年7月に開催された未利用資源を活用した料理の試食会「第3回 エコ・ガストロノミー 〜地球とヒトをつなぐ食〜 (テーマ:魚のアラと野菜)」のレポートを3回に分けてお届けします。

この試食会は、ムーンショット型農林水産研究開発事業(ムーンショット目標5)における、未利用生物資源を用いた新しい食料供給産業の実現の取り組みの一環です。

今回の第一弾では、試食会全体のイベントレポートをお届けします。

実施された経緯や参加者の紹介など、試食会の全体像が分かる内容となっていますので、ぜひご覧ください。

目次

試食会について

第3回 エコ・ガストロノミー 〜地球とヒトをつなぐ食〜 (テーマ:魚のアラと野菜)

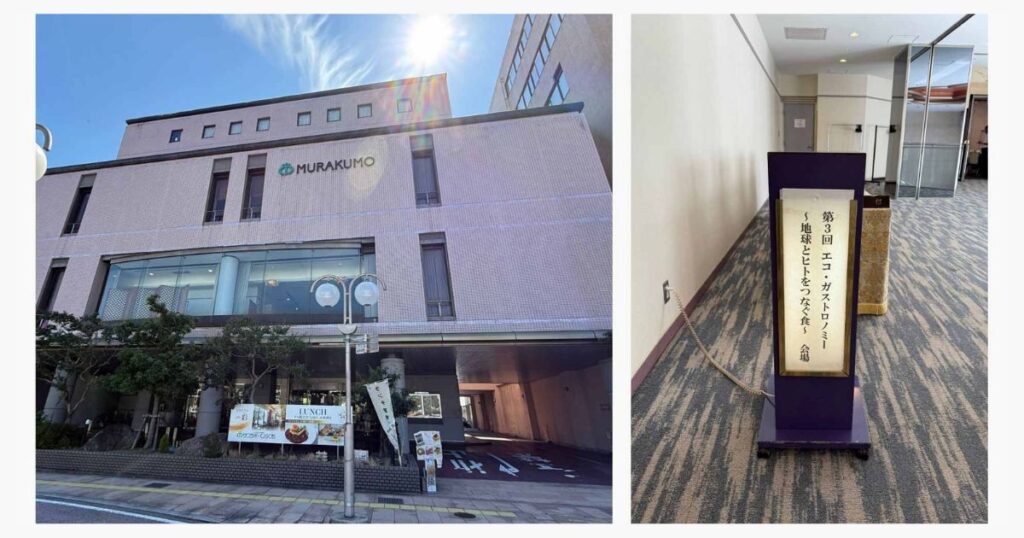

日 時:令和7年7月23日(水)

場 所:サンラポーむらくも(島根県松江市)

参加者:研究者、学校・行政関係者、食品関係者など

第3回目となった今回の試食会では、料理人の皆さんの魚のアラ活用の腕にさらに磨きがかかり、料理の味わいとバラエティが一段とパワーアップしました。

また、邇摩高校や松江農林高校の生徒たちが考案した特製アラ料理も引き続き登場。さらに、島根県の食品企業とのコラボレーションによる新メニューも披露され、商品化への期待が高まっています。

捨てられていた未利用資源を活用し、新しい食文化そして食料供給産業の創出を目指すこの取り組み。多くの人たちの期待と活気に満ちた試食会の様子をレポートします。

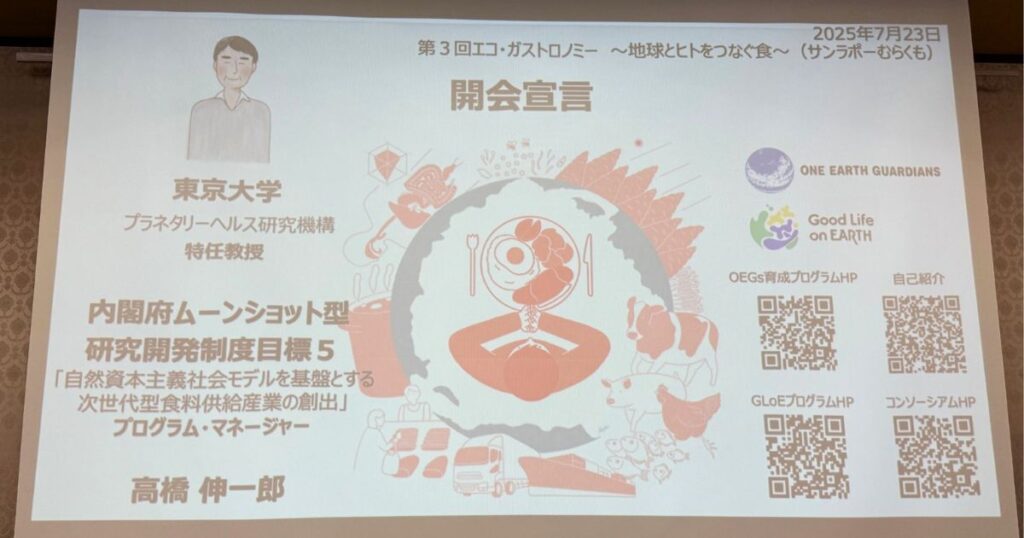

主催者あいさつ 高橋伸一郎特任教授

はじめに、主催者である高橋伸一郎特任教授によるあいさつが行われました。

「東京大学プラネタリーヘルス研究機構 特任教授の高橋です。また、内閣府が推進する「ムーンショット型研究開発制度」目標5において、研究プログラムマネージャーも務めております。

本日は、第3回目となる「エコ・ガストロノミー 〜地球とヒトをつなぐ食〜」を主催させていただきます。この会を開くのにたくさんの方々にご協力いただきました。

- サンラポーむらくもの皆様

特に、鎌谷様、照沼シェフをはじめ、料理開発や当日の運営にご尽力くださった皆様。 - 多田納 誠一郎 様(MARS company)、宮本 崇史 先生(筑波大学医学部)

試食会の企画推進に多大なご尽力をいただきました。 - 島根県庁および関係者の皆様

特に、石原 副知事、野津 教育長をはじめとする皆様。 - ムーンショットプログラム関係者の皆様

特に、潮 秀樹 先生、小南 友里 先生(東京大学大学院農学生命科学研究科)。 - One Earth Guardians育成プログラム、Good Life on Earthプログラムの仲間・サポーター・学生の皆様、その活動を支えてくださったすべての方々。

- 本日ご参加くださった皆様、これまで応援してくださったすべての方々。

改めて、皆様のお力添えに心から感謝いたします。」

続いて、高橋先生によるプレゼンテーション「人類はこれから何を食べていくべきなのか?〜未来を担う⾷のトップランナーと紡ぐプラネタリーヘルス・フードの創出〜」が行われました。

高橋教授は、まず初めに「プラネタリーヘルス・フード」について説明し、続いて次の3つのテーマで講演を行いました。

- 東京大学「One Earth Guardians」プログラムの紹介

- ムーンショット研究開発事業の成果サマリー

「AI/DX Nutritionアプローチによる未来型『食品・飼料』のデザイン」 - 島根県へのお願い

高橋教授は講演の最後に、参加者の方々に向けてこう呼びかけました。

「私たちが島根県と一緒に進めたいこと、島根県の皆さんにお願いしたいことがいくつかあります。まずは、私たちが進めているような連携に対して、島根県の皆さまから積極的なご支援をいただきたいということです。この事業は、食料問題の解決に向けた先進的なモデルとして取り組んでいます。そこで、“未利用資源といえば島根県”というイメージが全国に広まるよう、県全体で支援や情報発信をお願いしたいのです。

そして、今日召し上がって美味しいと感じたら、ぜひいろいろな場所で『こんな美味しいもの食べちゃったんだよ』と周りに伝えてほしいと思います。

こうした取り組みは、一人ひとりの口コミによって広がっていくものです。皆さんにも、その輪を広げる努力をぜひお願いしたいと思っています。」

(参照:「ムーンショット目標5プロジェクト」高橋教授インタビュー)

副知事あいさつ 石原副知事

次に、島根県副知事の石原さんが登壇され、島根を拠点に進められている「未利用資源を活用した食料供給産業」の研究開発に対して感謝の思いを述べられました。あわせて、豊かな自然や食材を未来へつなぐことの意義や、新しい食文化が生まれることへの大きな期待も語られました。

「未来に向けて地球と人類の健康を考え、これまで食品として利用されてこなかったものを活用し、新しい食料供給産業を実現するための研究開発は、豊かな自然と食材を誇る島根にとって非常に重要な取り組みです。島根県でこうした研究を進めていただけることに、改めて感謝申し上げます。

3回目となる本日の試食会では、サンラポーむらくもの照沼総料理長をはじめスタッフの皆様、松江農林高校と邇摩高校の生徒の皆様、そして県内事業者の皆様が考案された料理が数多く並んでいます。前回に続き、中海で獲れたスズキのアラや、山陰沖で獲れたタイ、カンパチ、アジ、サワラ、さらに島根県産の玉ねぎを使った料理が揃いました。普段は捨てられてしまう魚のアラや野菜の皮が、どのような料理に生まれ変わっているのか、この後の試食をとても楽しみにしています。

また、この取り組みが研究成果としてだけでなく、新たな島根の名物料理となることも期待しています。島根には、まだまだ数多くの豊富な食材があります。島根の豊富な食材を、そしてそれを育む豊かな自然を未来へ残していくためにも、研究の目標である“持続的な次世代食料供給産業”の構築を通じて、新たな食文化が創出されることを心より祈念いたします。」

メニュー紹介 照沼総料理長

次に、サンラポーむらくもの総料理長 照沼英則シェフからメニュー紹介がありました。

「試食会も3回目を迎え、私たちもかなり進歩してきました。中海のスズキ等のアラだけでなく、今回は日本海のタイやカンパチ、サーモンなど様々なアラを使って、今回の料理を作り上げてます。味もだいぶ変わってきています。

我々は、これから単に料理を作って皆さんに食べていただくだけでなく、新しい商品づくりにも取り組んでいく予定です。すでにいくつかの商品が出来上がっており、島根県の業者の皆様とも協力しながら、良い形で進めていきたいと考えています。

今日の料理は21種類あります。シェフの前に、そのシェフが担当した料理が並んでおります。できる限りシェフとの会話も楽しみながら、料理を楽しんでいただければと思っております。

今後も私たちは先生方と力を合わせ、「エコ・ガストロノミー」の成功を目指し、島根県からさまざまな形で商品を他県の方々にお届けできるよう、心を込めて取り組んでまいります。今後ともよろしくお願いいたします。」

試食・意見交換会開始

そして、お待ちかねの試食会が始まりました。

今回は、①サンラポーむらくものシェフが考案したアラ料理、②島根県の地元企業と共同開発したアラ料理、③島根県の高校生が考案したアラ料理、④総料理長・照沼シェフが考案した、野菜の未利用部分を使ったデザートの4種類、全21品が並びました。

参加者の皆さんはワクワクした様子でシェフとの会話を楽しみながら、好きな料理を手に取り、味わっていました。どの料理も工夫が凝らされており、とても美味しかったです。

詳しい料理のレポートは第二弾の記事をご覧ください!

県教育委員会教育長 野津建二さん によるあいさつ

試食・意見交換の開始にあたり、島根県教育委員会教育長の野津建二さんが登壇されました。

「未利用食材の活用は、全国的にもまだあまり進んでいない取り組みです。これを産業としてみんなで協力しながら進めていきたいと思っています。

また、本日も高校生が参加してくれました。高校生の皆さんが作った料理は、単品としては既にとても美味しいものができています。次のステップとして、『単品で食べるだけでなく、(定食やランチなど)“食事”の一部としてどうか』を今日は考えながら味わい、帰ってからもいろいろ研究を続けてくれることを期待しています。

それでは、美味しい料理をみんなで楽しくいただきながら、将来の研究テーマもクリアできるよう願いを込めて、先生方をはじめ多くの方々の食材に対するご尽力に敬意を表し、乾杯したいと思います。乾杯!」

参加企業紹介

試食会の合間に、参加企業の紹介が行われました。

株式会社インプレッションのパン処山奥

島根県松江市東津田町にあるにあるパン屋さん。低温熟成で発酵させた独自のバゲット「山奥バゲット」に魚のアラを加えた「お魚アラバゲット」を開発中。

今回の試食会では、サンラポーむらくものシェフが手がけたアラコロッケと組み合わせたコラボメニュー「お魚アラバゲットとアラコロッケのタルティーヌ」に、この「お魚アラバゲット」が使われています。

「お魚アラバゲット」の開発の詳細については、第三弾をご覧ください。

株式会社なかたか

島根県松江市にある製麺会社。地元スーパーでおなじみの「松江ラーメン」や「たぬきうどん」など、さまざまな麺商品を手がけている。ラインナップは豊富であり、こだわりの製法で作られた各種麺類は、山陰はもちろん、全国各地でも人気を集めている。

今回の試食会では、株式会社なかたかがM.F.F.(御津フィッシャーマンズファクトリー)とコラボして開発した、サバの骨から出汁をとって作った新商品「サバラーメン」が提供されました。

「サバラーメン」の開発の詳細については、第三弾をご覧ください。

株式会社MARS Company

群馬県高崎市に拠点を置く、2006年に設立された食品保存技術企業。「保存技術で食材ロスをゼロに」を掲げ、独自の冷熱・電場エネルギー技術により鮮度保持と旨味向上を実現している。主な製品には鮮度保持冷蔵庫「Kuraban(蔵番)」や海水製氷装置「sea snow」、過冷却冷蔵庫「Tokyo Snowman」等がある。これらの製品を製造・販売するビジネスを通して、日本の農業や水産業の活性化に寄与している。

今回の試食会で使った魚のアラも、MARS Companyさんの「Kuraban(蔵番)」に入れて保存しています。

島根県産業技術センター

新たな産業創出のための先導的な研究開発や産業競争力向上に取り組む島根県内企業を技術的に支援する機関。企業からの技術相談、受託研究、依頼試験・分析、技術者養成などを通じ、企業と一体となって製品開発や技術力の向上をサポートしている。特に、「生物応用科(技術第一部)」と「食品技術科(浜田技術センター)」の2科では、食品産業を支援している。

参加者インタビュー

試食会中に、参加者へのインタビューが実施されました。

「シェフの皆さんの料理は、プレッシャーを感じてしまうほど美味しく、魚のアラ感も全くなかったです。」

「今まで食べずに残していた魚のアラや骨も、工夫次第でこんなに美味しく食べられるんだと学びました。」

昨年の3年生の先輩から「魚々パン」のレシピを受け継ぎ、今回初めて試食会に参加された邇摩高校のお二人も、シェフたちの料理や会場での体験から、多くの刺激と学びを得たようです。

試食会に関わった皆さんへのインタビューの詳細は、第三弾をご覧ください。

閉会

最後に、高橋特任教授より、閉会の挨拶が行われました。

「技術を活用して地球への負荷を少しでも抑え、次の世代に地球をしっかりとバトンタッチしていくことは、とても重要な課題だと思います。

結局のところ、『人間がいなくなったら地球は一番平和だ』ということは誰もが理解していると思いますが、その選択肢を私たちは選べません。だからこそ、どうすれば人類という生物が地球と共生できるかを考えなければならない。毎日口にする「食べ物」を通じて、ぜひ皆さんと一緒に考えていきたいと思います。

島根県をスタート地点としているので、今後ともどうぞよろしくお願いいたします。本日はありがとうございました。」

こうして試食会は無事終了。

そして閉会後には、邇摩高校の生徒さんが作った商品の販売が行われました。

味噌や、焼肉のたれ、島根県産のベリーを使ったジャムなど、たくさんの商品が並びました。高橋特任教授をはじめ、参加者のみなさんも“今日のお土産に”と嬉しそうにお買い物を楽しまれていました。

続く第二弾では、提供された料理の気になるお味や、こだわりポイントについて詳しくレポートします。お楽しみに!

(取材日:2025年7月23日、取材協力:サンラポーむらくも)