未利用資源を活用した料理の試食会「第3回 エコ・ガストロノミー 〜地球とヒトをつなぐ食〜 (テーマ:魚のアラと野菜)」のレポートを3回に分けてお届けします。

この試食会は、ムーンショット型農林水産研究開発事業(ムーンショット目標5)における、未利用生物資源を用いた新しい食料供給産業の実現の取り組みの一環です。

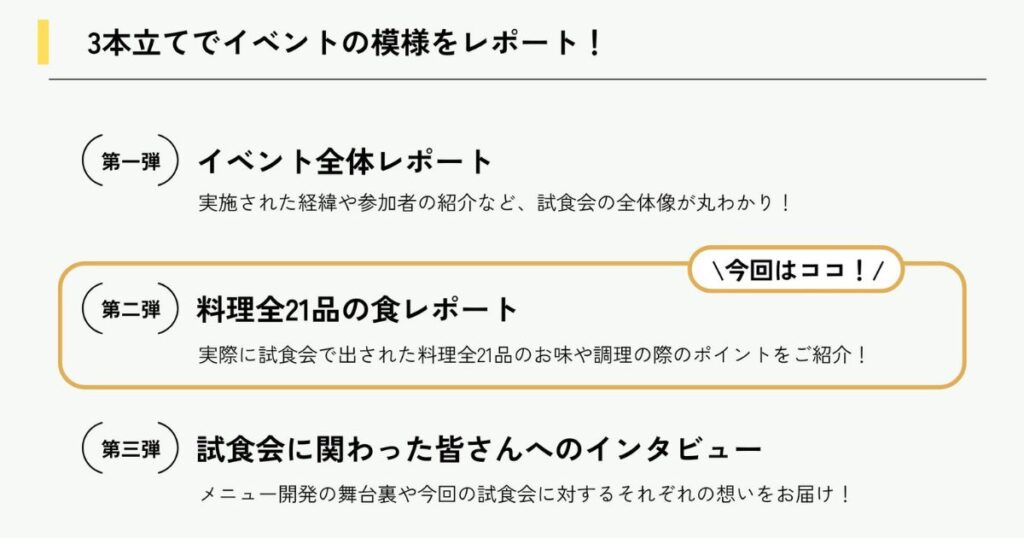

今回の第二弾では、実際に試食会で出された料理全21品の食レポートをしていきたいと思います。実際のお味や、調理の際のポイントなどもお伝えします。ぜひお楽しみに!

試食会の概要については、第一弾をご覧ください。

目次

未利用資源を活用した料理を試食!

サンラポーむらくも総料理長照沼シェフのメニュー紹介と同時に、美味しそうな料理たちが次々と運ばれてきました。

今回は、①サンラポーむらくものシェフが考案したアラ料理、②島根県地元企業と共同開発したアラ料理、③島根県の高校生が考案したアラ料理、④総料理長・照沼シェフが考案した野菜の未利用部分を使ったデザートの4種類、全21品が並びました。

実際に頂きながら、各料理の担当シェフに料理のポイントを聞いてみました。

サンラポーむらくものシェフが新しく開発したアラ料理

あらポテトとあらせんべい

あらポテトは、裏ごししたじゃがいもにアラペーストを混ぜ合わせ、ロングポテトのような形に仕上げた一品。塩こしょうでシンプルに味付けされており、口に入れるとほくほく感の中に、ほのかな魚の旨味が広がります。魚のアラ特有のクセはほとんどなく、小さなお子さんでも食べやすそうです。

一方のあらせんべいは、アラと米粉・上新粉を混ぜ合わせて焼き上げたもの。お塩だけのシンプルな味付けだからこそ、魚の香ばしさと旨味がしっかり感じられます。

<担当料理人からのひとこと>

担当料理人

担当料理人「なるべくたっぷりアラを使いたいと思い、全体の約5割をアラにしました。ただ、入れすぎると固まらなくなってしまうため、試作を重ねて最適なバランスを見極めました。」

アラ味噌田楽焼き(サワラと茄子ネギ)

アラ味噌田楽焼きは、アラペーストを赤味噌に加えて作った特製「アラ味噌」を使った一品。サワラと茄子ネギの2種類が並びます。

サワラの田楽焼きは、醤油で下味をつけたサワラにアラ味噌を乗せ、焼き上げた一品。ほどよい塩気と香ばしさが感じられ、ご飯が欲しくなる味わいです。

茄子ネギの田楽焼きは、同じアラ味噌をベースにしながら、白ネギを加えて風味にアクセントをプラス。揚げ茄子のまろやかさにネギの香りが加わり、サワラとはまた違った味わいを楽しめます。

<担当料理人からのひとこと>

担当料理人

担当料理人「アラと味噌の割合は赤味噌2:アラ1にしています。アラは圧力鍋でネギや生姜、酒と一緒に煮て臭みをやわらげ、さらに味噌の力で風味をまとめています。サワラと茄子ネギ、それぞれに違った魅力が出るよう、味のバランスを工夫しました。」

アラ入りいももち

蒸したじゃがいもをマッシュポテトにし、アラのペーストと片栗粉を加えて混ぜた後、棒状に整形してカットし、フライパンで焼き上げた一品です。焼いている時には、魚が入っていることで、さつま揚げのような香りが広がるとか。

おろし生姜を混ぜた醤油をかけていただくことで、アラの臭みを感じさせず、爽やかな風味に仕上がっています。パクパクと手が止まらなくなる、美味しいスナックでした。

さといもとアラのかす汁

湯がいて裏ごしした里芋とアラのペースト、片栗粉を混ぜて団子状に形成し、それを揚げ団子にしてからかす汁に入れた一品。

<担当料理人からのひとこと>

担当料理人

担当料理人「団子は一度油で揚げることで、表面が固まってまとまりが出て、香ばしさも増すことができます。香ばしいアラ揚げ団子をかす汁に入れることで、味に深みと食感のアクセントを加えています。」

アラ入りギョーザ

お肉とアラを混ぜたタネを包んだ餃子。アラが入っているとは気づかないほど自然で、お肉の旨味と魚の風味が程よく調和した一品でした。

アラ入り団子の甘酢あんかけ・チリソース

中華風の肉団子を思わせるアラ入り団子に、甘酢あんかけかチリソースを和えて仕上げられたお料理です。団子自体には魚の風味がしっかり感じられますが、ソースと合わせることで、より食べやすい味わいになっています。特にスパイシーなチリソースは、魚の風味がより和らぐため、お魚が苦手な方にもおすすめです。

アラ入り団子の香味ソース

魚肉のすり身、アラ、玉ねぎ、フェンネルなどを合わせて作ったアラ蒸し団子に、香味野菜をたっぷり使った醤油ベースのソースをかけて仕上げた一品。注文を受けてからシェフが最後の仕上げを行い、見た目も豪華な料理に仕上げられています。

<担当料理人からのひとこと>

担当料理人

担当料理人「すり身の中にもソースにもアラを使っています。

団子の生地には魚肉のすり身、アラ、玉ねぎ、そしてアラの臭みを抑えるためにフェンネルという香味野菜を加えています。フェンネルはセロリのような爽やかな香りが特徴です。

醤油ベースのソースには、パプリカやフェンネルなど香り豊かな香味野菜をたっぷり使い、とても風味豊かな一品に仕上げました。」

厚焼き玉子とアラのミルフィーユ仕立て

ペースト状にしたアラ、玉子、ほうれん草をそれぞれ2層ずつ重ねた、ミルフィーユ風の卵焼きです。

<担当料理人の一言>

担当料理人

担当料理人「アラは圧力釜でじっくり煮てから、フードプロセッサーでペースト状にしました。それを卵焼きの中に巻き込んでいます。アラの臭みが出ないようにしっかり味を濃いめにつけています。

当初は黒(アラ)と黄色(卵)の2色だけで作ろうと思ったのですが、色味が寂しく感じたため、ミキサーにかけたほうれん草を加えました。次はパプリカなどの赤色も入れてみたいと考えています。」

アラ・アンダギー

アラを練り込んだ沖縄のドーナツ、サーターアンダギーです。

アラが入っているとは全くわからないくらい、ほんのり甘くてとてもおいしかったです。外はサクサクで中はふんわりとした食感が楽しめました。揚げることでアラの臭みも和らいでいるのかもしれません。

アラの真丈揚げ

真丈とは、お吸い物などに使われる魚のすり身ととろろ芋、お酒などを混ぜて作るふんわりとした具材のことです。アラペーストを入れた「アラ入り真丈」を大葉で包んでフライに仕上げた一品です。ゴマと味噌を合わせたゴマ味噌ソースをかけて、頂きました。

<担当料理人からのひとこと>

担当料理人

担当料理人「アラのペーストを加えるとどうしても色が茶色っぽくなってしまいますが、アラの臭みは残らないように工夫しました。とろろ芋のおかげで、なめらかな舌触りが楽しめる一品に仕上げられました。

本来、真丈はお吸い物の具材として使われることが多く、揚げ物にすることはあまりないのですが、今回は揚げ物にアレンジしてお届けしています。」

フィッシュカクテル

なんと驚きの、アラを使った冷製ドリンクです。お魚のアラ、牛乳、レモン、パッションフルーツシロップ、トマトジュース、少量の塩を合わせて作られています。

冷製スープをイメージさせるような、クリーミーで、かつ、さっぱりとした甘みを感じられる、とても飲みやすい仕上がりになっていました。

<担当料理人からのひとこと>

担当料理人

担当料理人「アラを使っているので、臭みを取るために牛乳やレモン、パッションフルーツシロップ、トマトジュースを使っています。トマトの甘みを引き出すために少し塩も加えています。臭みが出やすく、何度も失敗していたのですが、その臭みを取るために何度も試作を重ねて作りました。

お魚も、トマトのリコピンも入っているので、健康に良い、珍しい「お魚ドリンク」を作ることができました。」

島根県地元企業と共同開発したアラ料理

株式会社インプレッションのパン処山奥で開発中のバゲットを使用した「お魚アラバゲットとアラコロッケのタルティーヌ」

株式会社インプレッションのパン処山奥で開発中の「お魚アラバゲット」の上に、アラを混ぜ込んだジャガイモのコロッケをのせ、オーロラソースをかけて仕上げたタルティーヌです。

香ばしい風味で外側がカリカリのアラバゲットと、非常になめらかな食感のアラコロッケのコントラストが楽しい一品でした。

「お魚アラバゲット」の開発の詳細については、第三弾をご覧ください。

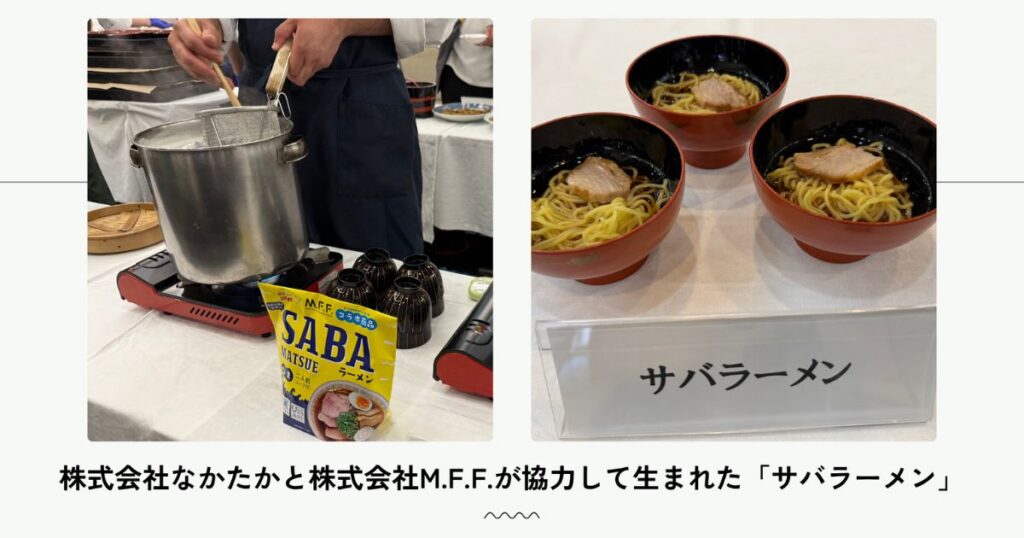

株式会社なかたかと株式会社M.F.F.が協力して生まれた「サバラーメン」

島根でお馴染みの製麺会社「株式会社なかたか」と漁業から魚の直売、加工品づくりまで一貫して行う「株式会社Mitsu Fisherman’s Factory(M.F.F.)」がコラボ開発した「サバラーメン」です。

本来捨てられていたサバの骨からとった出汁と醤油をベースにしたスープを使用しています。注文を受けてからシェフがその場で麺を茹で、チャーシューやネギなどのトッピングをのせて、熱々で提供してくれました。

サバの風味がほのかに感じられるスープが麺ともしっかり絡み、とても美味しい一杯でした。

「サバラーメン」の開発の詳細については、第三弾をご覧ください。

島根県の高校生が考案したアラ料理

松江農林高校 「焼きおにぎり(アラ味噌入り)」

高校生料理人、石飛権樹さんによる「焼きおにぎり(アラ味噌入り)」。ペースト状にしたアラを炒めてそぼろ状にし、そのアラそぼろと、味噌・大葉・ごまを合わせた具材をおにぎりの中に入れて焼き上げています。

アラの旨味が味噌と大葉の風味とよく合い、香ばしく焼き上げられた焼きおにぎりは食欲をそそります。そぼろ状の具材が程よくおにぎりに馴染み、食べやすく仕上がっていました。

<担当料理人からのひとこと>

担当料理人

担当料理人「最初はアラを液状にしておにぎりに塗って焼いたのですが、どうしても剥がれてしまい、そこが一番の悩みどころでした。

また、具の味付けもいろいろ試しましたが、やはり和風の味付けが一番おいしいと感じています。何度も試作を重ねて決めたので、味噌や大葉を使った今回の味付けには自信があります。

スズキのアラがメインですが、カンパチやタイのアラも数パーセント混ぜて使っています。」

邇摩高校 「魚々(ぎょぎょ)パン」

去年の3年生からレシピを受け継いで、邇摩高校の学生さんたちが作りました。バターロールパンの生地に、魚のアラのペーストが練り込んであります。(食感を損なわないよう)魚の骨を細かくしてから練り込んでいるため、カルシウムも豊富です。

照沼シェフが考案!野菜の未利用部分を使ったデザート

小泉八雲クレオール料理から「スイカの皮のプリザーブ」

小泉八雲が著書『クレオール料理』で紹介した「スイカの皮のプリザーブ」を再現した一品です。スイカの皮を生姜と砂糖で煮込むことで、とても柔らかく仕上げています。生姜の風味がほどよく効いており、暑い夏でもさっぱりと楽しめるデザートでした。

キャベツ・アスパラエキスのゼリー

野菜の皮や芯など、普段は捨ててしまう部分を白ワインと水を加えて圧力釜で煮込み、その煮汁に溶け出した野菜の旨味をゼリー状に仕上げた一品です。爽やかな口当たりで、満腹でもペロッと食べられるデザートでした。

<照沼シェフからのひとこと>

照沼シェフ

照沼シェフ「キャベツやアスパラガスなどの野菜の皮を白ワインと水で圧力釜で煮込むと、旨味たっぷりの煮汁が残ります。その煮汁を使ってゼリーを作りました。」

キャベツ・アスパラピューレのムース

キャベツやアスパラガスなど、さまざまな野菜の皮や芯など普段は捨てられてしまう部分を使ってムース状に仕上げた一品です。葉物野菜がたっぷり使われているとは思えないほど真っ白で美しく、青臭さも全くなく、とてもクリーミーで程よい甘さのデザートでした。

<照沼シェフからのひとこと>

照沼シェフ

照沼シェフ「アスパラの硬い芯や皮、キャベツの芯や外側の葉、リンゴやニンジンの皮など、普段は捨ててしまう部分を白ワインと水と一緒に圧力釜で煮込みました。

煮たあと、「ロボクープ」という機械で攪拌してムースに仕上げています。葉物は煮ると色が黒くなりやすいので、色をキレイに保つために少しレモン汁を加えています。」

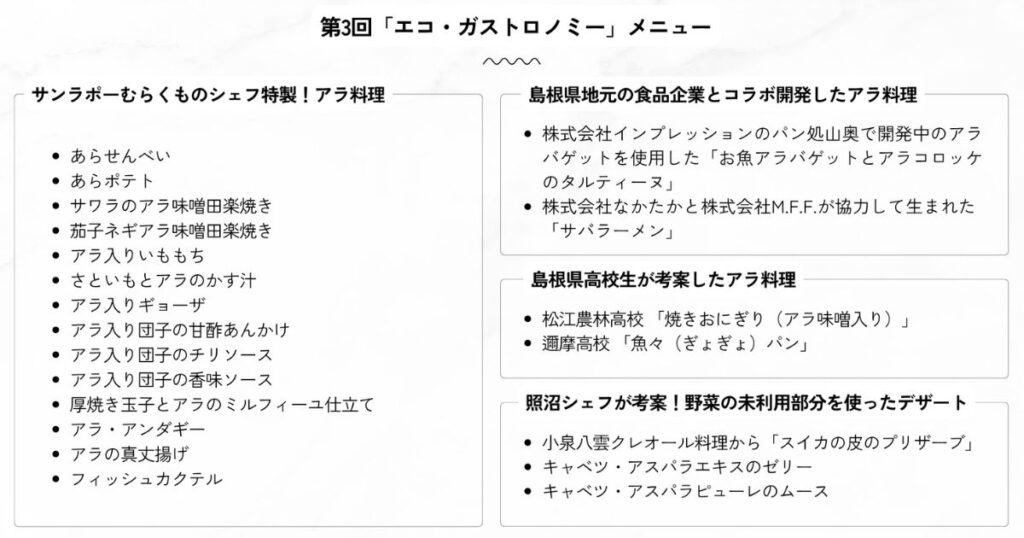

試食会メニュー 一覧

今回の試食会で出された料理は下記となります。

実際に魚のアラ料理を食べてみて

今回で3回目となる魚のアラ試食会。回を重ねるごとにシェフのアラ活用力がぐんと上がり、料理のバラエティもクオリティも大きくパワーアップしていました。アラの持つ独特の風味やクセも、工夫次第でこんなにも美味しく、さまざまな形で楽しめることを改めて実感しました。

今回の試食会を通じて、より多くの人が未利用資源を活用した料理の魅力に気づき、食品ロスを減らす取り組みがさらに広がっていくことを期待しています。

第三弾では、今回の第3回試食会に関わった皆さんへのインタビューを通して、メニュー開発の裏側や試食会にかける想いをお届けします。

アラを使った商品開発に取り組んだ島根県の地元企業「株式会社なかたか」の長谷川雅生社長、「株式会社インプレッション」の山本幸治社長、「パン処山奥」の青木保成さんには、商品開発に至った経緯について詳しく伺いました。

また、前回に続きオリジナルのアラ料理を提供してくれた高校生シェフ・石飛権樹さんには、今回の料理に込めたこだわりや、彼自身の今後の展望についても語ってもらいました。

さらに今回で3回目となる試食会。前回よりもどのように“パワーアップ”し、どんな気持ちで臨んだのか、サンラポーむらくも総料理長・照沼英則さんと、今回話題の“フィッシュカクテル”を手がけた坂田遥さんにも舞台裏を伺っています。

ぜひご一読ください!

(取材日:2025年7月23日、取材協力:サンラポーむらくも)