未利用資源を活用した料理の試食会「第3回 エコ・ガストロノミー 〜地球とヒトをつなぐ食〜 (テーマ:魚のアラと野菜)」のレポートを3回に分けてお届けします。

この試食会は、ムーンショット型農林水産研究開発事業(ムーンショット目標5)における、未利用生物資源を用いた新しい食料供給産業の実現の取り組みの一環です。

試食会の概要は、第一弾『魚のアラ料理試食会「第3回 エコ・ガストロノミー」に行ってきました!』。料理レポートは、第二弾『「第3回 エコ・ガストロノミー」美味しく新しい魚のアラ料理全21品を紹介&食レポ!』をご覧ください。

今回の第三弾では、実際に試食会に関わった皆さんへのインタビューをお届けします。

インタビューをさせていただいたのは、以下の皆さんです。

- サンラポーむらくもでインターン中!高校生料理人・石飛権樹さん

- 「サバラーメン」の開発に携わった株式会社なかたかの長谷川雅生社長

- 「お魚アラバゲット」の開発に携わった株式会社インプレッションの山本幸治社長、 パン処山奥の青木保成さん

- 驚きの「フィッシュカクテル」の担当 料飲課・坂田遥さん

- サンラポーむらくも総料理長・照沼英則さん

メニュー開発の舞台裏や今回の試食会に対するそれぞれの想いについてお話を伺いました。

目次

サンラポーむらくもでインターン中!高校生料理人・石飛権樹さん

サンラポーむらくもでインターンをしている、松江農林高校3年生の高校生料理人・石飛権樹さん。今回で試食会の参加は3回目。今回は、「焼きおにぎり(アラ味噌入り)」を作ってくれました。

今回作った「焼きおにぎり(アラ味噌入り)」のこだわりポイント

「最初はアラを液状にしておにぎりに塗って焼いたのですが、どうしても剥がれてしまい、そこが一番の悩みどころでした。ペースト状にしたアラを炒めてそぼろ状にし、そのアラそぼろと、味噌・大葉・ごまを合わせた具材をおにぎりの中に入れて焼き上げることで、食べやすくなったと思います。

また、具の味付けもいろいろ試しましたが、やはり和風の味付けが一番おいしいと感じています。何度も試作を重ねて決めたので、味噌や大葉を使った今回の味付けには自信があります。」

高校を卒業した後の将来の展望

「来年の春に高校を卒業し、その後は、松江の専門学校に通う予定です。しばらくは、ここ(サンラポーむらくも)で働こうと思っています!」

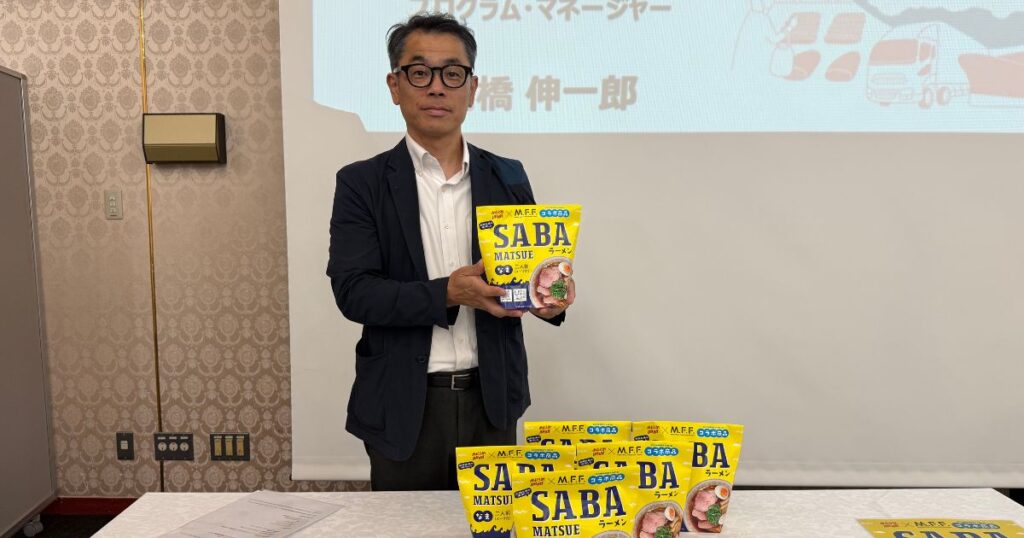

「サバラーメン」の開発に携わった株式会社なかたかの長谷川雅生社長

島根県松江市に拠点を置く製麺会社株式会社なかたか。

地元に根ざした商品開発を積極的に行う同社が、株式会社Mitsu Fisherman’s Factory(以下、M.F.F.)とのコラボレーションのもと、新たな名物ラーメン「SABA MATSUEラーメン」を誕生させました。

これは、廃棄されるはずだったサバの骨を有効活用して出汁をとった、サステナブルなオリジナルラーメンです。今回は、その開発秘話と未来への展望について、お話を伺いました。

サバラーメンの商品概要と開発経緯

「開発のきっかけは、松江市御津漁港で水産加工業を営む株式会社Mitsu Fisherman’s Factory(以下、M.F.F.)さんとの出会いでした。M.F.F.さんがサバの塩辛を作る際、使われていないサバの骨の大部分が廃棄されていたのですが、『僕たちならこの骨を使って、出汁を取れるのでは?』と思いついたんです。

僕たちは製麺会社として、シジミ味やアゴ出汁味、瀬戸内と日本海のノドグロ・いりこを使った「のどぐろ&いりこラーメン」など、地域の特色を生かしたご当地ラーメンを手掛けてきました。

松江市が推進する農商連携という動きも後押しとなり、M.F.F.さんとのコラボレーションのもと、廃棄されるサバの骨を有効活用して出汁をとった「SABA MATSUEラーメン」という形で商品化に至りました。」

サバラーメンの開発において苦労した点

「やはりサバを入れると、どうしてもサバの臭みが出ちゃう、というのが一番苦労した点ですね。出雲市特産品の出雲出西生姜をパウダー状にして少し入れることで、サバを押し出しすぎず、味をマイルドにまとめることができました。また、捨てていたサバの骨を使っただけでは、お客さんはなかなか手に取ってくれないので、名物の出雲出西生姜を使うことで、新たな付加価値を乗せることもできたと思います。」

今後の展望

「今後は、お土産用として700円ほどで販売しているこのラーメンを、スーパーで売られているようなプラスチックのピロー包装にして、量産化していこうと考えています。こういった新しい商品にとって、 1 番大事なのは「どれだけ多くの消費者さんに食べてもらえるか」ということなので。」

未利用資源への想い

このラーメンは、今すぐメガヒットするような商品ではないとしながらも、長谷川社長はその先に食の未来に対する大きな可能性を見据えています。

「このような(環境に良い)ラーメンというのは、メガヒットするような商品ではないかもしれません。ただ、豚骨や醤油、塩といった一辺倒なラーメンが多い中で、食糧難になってきた時に、僕たちの取り組みが、未利用だった資源を活用するきっかけになればと思っています。

島根や松江では、まだ未利用資源を活用しようという気運は強くありませんが、僕たちのようなメーカーが、少し先にチャレンジしてみようと取り組んでいます。牛骨や豚骨と同様に、魚の骨からだって、出汁は取れます。これからも、未利用資源を活かしていく挑戦を続けていきたいです。」

「お魚アラバゲット」の開発に携わった株式会社インプレッションの山本幸治社長、 パン処山奥の青木保成さん

島根県松江市東津田町にあるにあるパン屋さん。

今回の試食会では、サンラポーむらくものシェフが手がけたアラコロッケとパン処山奥が開発した「お魚アラバゲット」を組み合わせたコラボメニュー「お魚アラバゲットとアラコロッケのタルティーヌ」がお披露目されました。

開発秘話と、未来への展望について、「お魚アラバゲット」の開発に携わった株式会社インプレッションの山本幸治社長、 パン処山奥の青木保成さんにお話を伺いました。

お魚アラバゲットの開発経緯

「事業者交流会でサンラポーむらくもの照沼シェフとお会いしたのがきっかけです。『アラを使ったパンを作れないか』というお話をいただき、製造スタッフと協力して何種類かアラ入りのパンを作ってみました。バンズやバゲットなど、さまざまなパンで配合や水分量を変えながら試作を重ね、今回お披露目した『お魚アラバゲット』にたどり着きました。」

アラの臭みを抑えるために、工夫を凝らしたといいます。

「アラを入れすぎるとどうしても臭みが出てしまうので、臭みを抑えるためにアラの配合は6%にしました。また、生地との馴染みを良くするために、一度作った生地に少しずつアラを加えていく『バシナージュ』という方法で練り込んでいます。最終的には、3%にするか6%にするかで迷いましたが、試食した皆さんから『6%の方が香りがあって良い』という声をいただき、この配合に決めました。」

お魚アラバゲットの開発で苦労した点

アラを練り込んだパン作りは、通常のバゲット作りとは異なる難しさがあったそうです。

「アラを入れた分、水分量が高くなるので、生地が非常にベタベタして扱いにくいんです。お店の中では一番水分量が高い生地の1つで、温度管理も大切になってきます。夏場よりも、秋や冬のほうが安定しやすいかもしれませんね。」

今後の展望

今回の試食会で初お披露目となった「お魚アラバゲット」は、まだ店頭には並んでいませんが、今後は販売を予定しているとのこと。販売方法にも多様な可能性を見出しています。

「バゲットを作れば、サンドイッチにしたり、めんたいバゲットにしたりと、色々な加工法が考えられます。ただ、そんなに量は作れないので、少しずつお店に並べていく形になると思います。アラを入れることで日持ちが短くなるかどうかも、もう少し研究が必要ですね。」

驚きの「フィッシュカクテル」の担当 料飲課・坂田遥さん

サンラポーむらくもでドリンクを担当する坂田遥さん。今回の試食会で、参加者を驚かせたのが、魚のアラを使った甘くてさっぱりとした、坂田さん特製「フィッシュカクテル」です。

一見意外な組み合わせのこの「フィッシュカクテル」は、どのようにして生まれたのでしょうか。その開発秘話を坂田さんに伺いました。

「フィッシュカクテル」の開発経緯

「前回の試食会で、『ジュースか何か作ってよ』という声があり、一度試作してみたんです。しかし、その時は魚の臭みがひどくて、とても飲めるものではありませんでした。

一度は諦めかけたのですが、もう一度挑戦してみようと思い、2回目に作ったときにトマトジュースを加えてみたら、びっくりするくらい美味しくできたんです。今回はさらに、お塩を入れることで甘さを引き出してみました。」

「飲みやすさ」の追求と今後の可能性

試食会では、「もう少しアラ感があっても良いのでは?」という意見も出たそうですが、坂田シェフは飲みやすさを優先したといいます。

「アラの風味を強く出しすぎると、不味くて飲めなくなってしまいます。ジュース風としてお出しする以上は、やはり臭みがない方が良いと私は思うんです。今回の仕上がりは、とても良かったのではないかと思っています。」

「また、試食会では、ムースにしても良いのではという意見も頂きました。確かに、パスタに絡めたり、他の料理にも活用できるのではないかと、私自身も色々な可能性を感じています!」

サンラポーむらくも総料理長・照沼英則さん

サンラポーむらくもで総料理長を務める照沼英則さん。魚の未利用資源「アラ」を活用した食品開発プロジェクトを牽引するキーマンです。回を重ねるごとに進化を続ける試食会の舞台裏と、今後の展望についてお話を伺いました。

毎回進化する料理とスタッフの成長

「1回目、2回目、3回目と回を重ねるごとに、スタッフも成長しています。1回目はスズキのアラだけでしたが、今回は鮭、鯛、ハマチなど様々な魚のアラを使いました。いろんな魚が入ることで、臭みがマイルドになってくるんです。

スタッフも『この野菜を入れた方が美味しいんじゃないか』と、自分たちで工夫するようになりました。その結果、出来上がる料理も回を重ねるごとに味が進化しています。同じレシピでも、出来上がりが全然違いますね。」

回を重ねるごとに深まるシェフたちのアラに対する理解

回を重ねるごとに、アラを「使う」ことそのものではなく、アラを使って「どう料理を創り出すか」へと、シェフの焦点が移ってきているようです。

「最初は本当に、アラを煮込む時の液体は日本酒がいいのか、ワインがいいのか、と試作を重ねていました。試作を重ねることで、一番美味しいのが赤ワインか白ワインだということが分かったので、大体それを中心に、あとは自分なりの配合を考えながら、生姜を入れた方がいいのか、長ネギを入れた方がいいのか、とみんなが自分で工夫して作るようになりました。

前は作ったアラをみんなで分配して料理を作るという感じでしたが、今はもう大体自分たちでアラの前処理をして、料理も作るというところにも進化・進歩しています。」

商品化へ向けた具体的な動き

「今回出したパンは、すでにバゲットとバンズが完成しており、いつでも注文できる状態になっています。また、製麺会社のなかたかさんには、アラを入れた麺を開発してもらっています。そして、アラせんべいなども、地元の業者さんと相談しながら、簡単に作れるような形で商品化できたらと考えています。」

今後は、地元の道の駅などでお土産品として販売していくことを計画しているとのこと。さらに、地元にある障害者施設と連携し、アラを使った食品を作ってもらうことも検討しているといいます。

地域全体を巻き込む大きな流れに

3回目を迎えた試食会には、副知事や教育長も出席し、行政からも注目が集まっています。

「前回参加してくださった日本旅行の方が、試食会で出したようなアラ料理などを詰め合わせたSDGs弁当を商品化したい、と提案してくださいました。また、松江農林高校の先生からは、9月に松江市役所で行われるお祭りで、今日石飛権樹くん(同高校3年生)が出してくれた『アラ味噌入り焼きおにぎり』を学校として出したいと声をかけてくれました。このように、色々なところで地元の取り組みとして広がっていけばいいなと思っています。」

最後に、読者へのメッセージとして、こう語ってくれました。

「まずは、島根の人にこの取り組みを知ってもらいたいです。地元の人が知らないものを他県で売っても広がりませんから。地元の人に知ってもらい、知ってもらったうえで、他県の方にも届けていく。これをこれからも続けていきたいです。」

試食会を終えて

3回にわたってお届けしてきた「第3回 魚のアラ試食会」特集も、今回でラストです。

魚のアラは、ただの廃棄物ではなく、まだまだ活かせる力を秘めた“未利用資源”であることを、少しでも感じていただけていたら、嬉しいです。

シェフや企業の皆さんが試行錯誤を繰り返し、アラ独特の臭みなど様々な課題を乗り越え、驚くほど美味しい料理や商品を創出していく過程は、まさに「食のイノベーション」を示すものでした。さらに、高校生たちもアラ料理の開発に挑戦しており、この取り組みが次世代へと引き継がれていくことを感じさせられます。

「エコ・ガストロノミー」は、単なる試食会から製品発表会へと進化中。次回は、試作品ではなく、実際に市場に並ぶ製品のお披露目の場になるかもしれません。次回に乞うご期待ください!

それでは、最後までお読みいただき誠にありがとうございました!

(取材日:2025年7月23日、取材協力:サンラポーむらくも)