世界の人口は、ここ数十年で急激に増加しています。1950年には25億人だった世界人口は、2024年には約81億人に達し、2037年には90億人、2061年には100億人に達すると予測されています。このように人口が増えることで、食料の需要も増加し続けています。食料の供給を確保するために、人類は様々な取り組みを行ってきました。

その中でも、「農地の拡大」や「化学肥料の利用」は、大きな役割を果たしてきました。しかし、これらの方法は短期的には効果があっても、長期的には環境に対する負担をもたらすこともあります。この記事では、人口増加に伴う食料増産のための取り組みと、それに伴う課題について考えていきます。

目次

世界人口はどれくらい増えてきたのか?

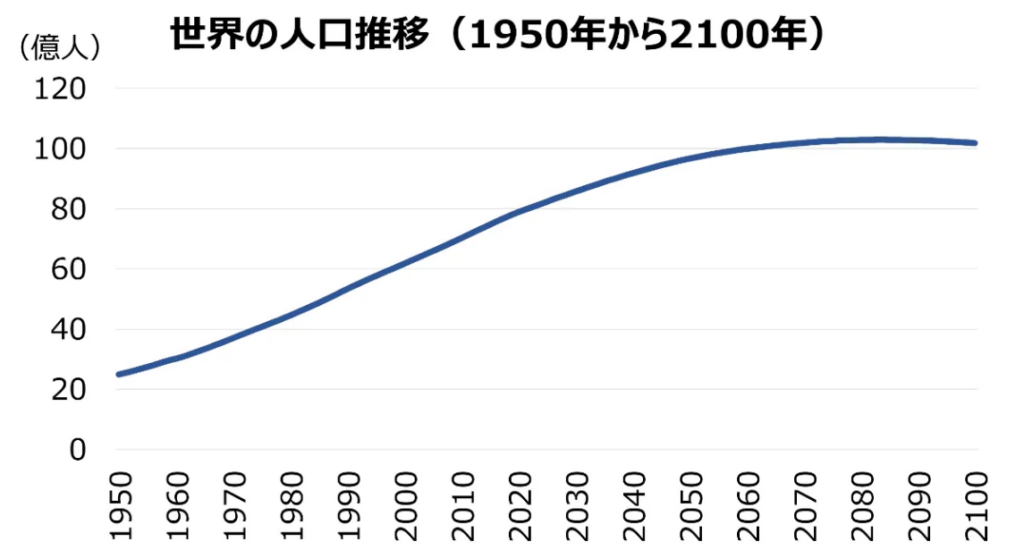

世界人口は、過去数十年で驚くべき速さで増加してきました。1950年、世界の人口はわずか25億人でしたが、その後の数十年で急成長を続け、1987年には50億人に達しました(たった37年で2倍に!)。国連の推定によれば、2024年には81億6,200万人に達する見込みです。

そして、未来を見据えると、2037年には90億人、2061年には100億人に達するという予測が立っています。人口100億人時代も決して遠くはありません。そんな急速な増加は、世界の社会や環境に大きな影響を与え、私たちの生活にもさまざまな変化をもたらすことになるでしょう。これからの人口動向をどう捉え、どのように対応していくべきかが、今後ますます重要になってきます。

増え続ける世界人口をどう養ってきたのか?

急激なスピードで進行してきた世界人口の増加に伴い、“彼らをどう養うのか”、“彼らの食料をどう確保するのか”という問題は、もはや無視できません。

今までは、農産物を増産することが大命題とされていました。

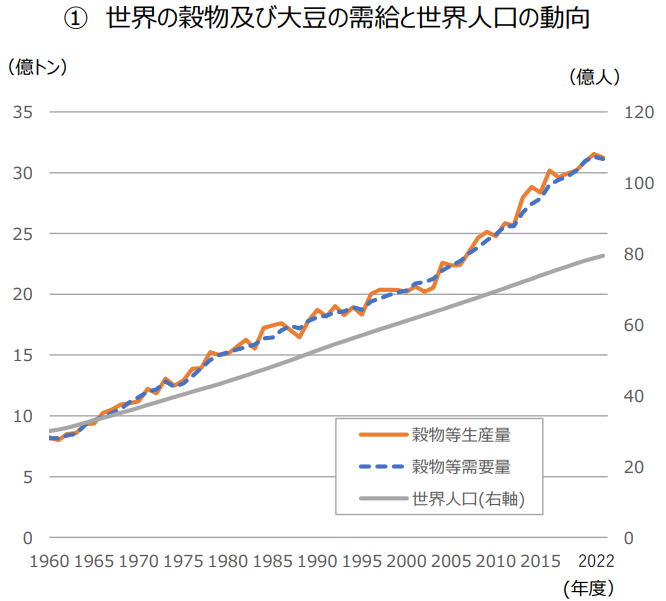

実際に、世界人口の増加に伴い、食料の生産量・需要も増加し続けています(下の図を参照)。

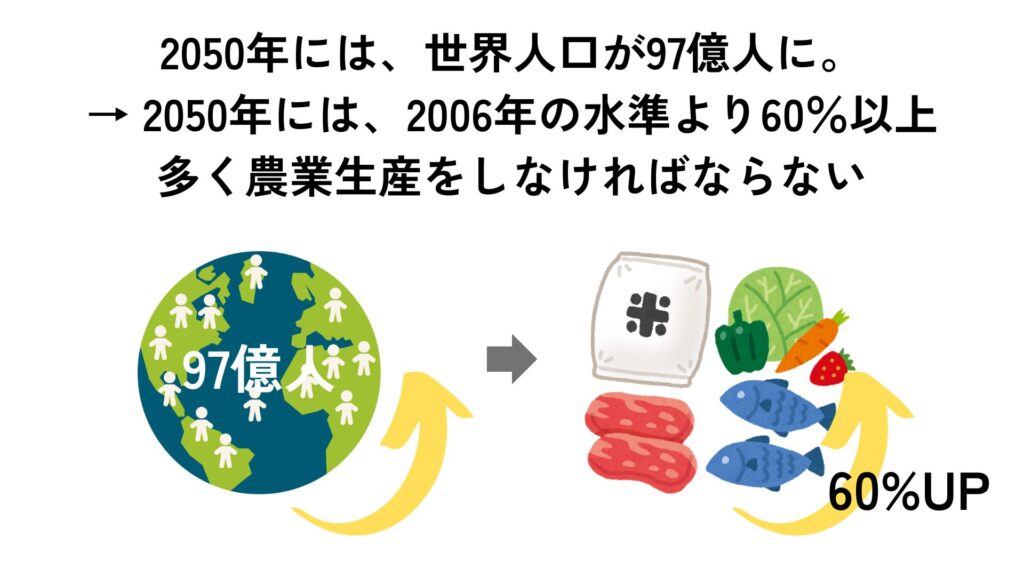

また、2050年には97億人に達し、その人口増加の大部分が発展途上国で生じると予想されています。この世界人口増加に伴う食料の需要増加に対応するために、FAOは、「2050年には、2006年の水準より60%以上多く農業生産を行わなければならない」と予想しました。

食料を増産するために、人類がしてきたこと①:農地の拡大

では、私たち人類は、どのようにして増え続ける食料需要に対応してきたのでしょうか。まず初めに行ったのは、「農地の拡大」です。

そもそも、地球上で人口が増加したきっかけは「農業の始まり」です。農業が始まったことで、狩りをしなくても、安定的に食料を手に入れることができるようになり、人口が着実に増加していったのです。

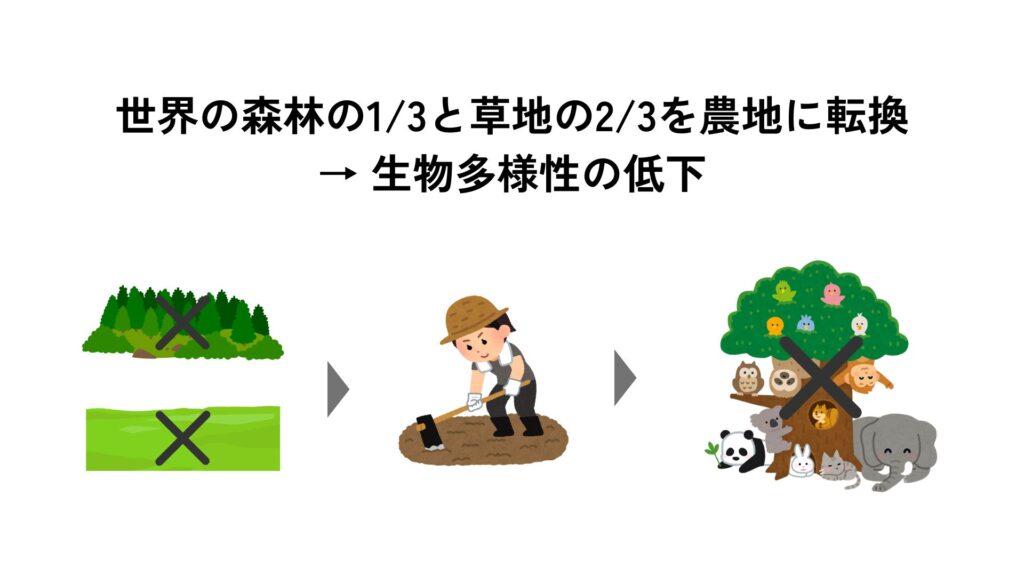

そして、人口が増加していくと同時に農業も拡大されていきました。人類は、手つかずの土地を切り拓き、作物を生産し家畜を飼育する農地も拡大していきました。その結果、最後の氷河時代以来、人類は世界の森林の3分の1と世界の草地の3分の2を農地に転換してしまったのです。

この土地利用の変化は、地球環境に大きなコストをもたらしてきました。例えば、過去5万年において、人類が居住した地域では野生哺乳類バイオマスが85%減少したとも推計されています。

また、森林が農地へと転換されることで、地球温暖化が助長されています。森林を形成している樹木は、生長の過程で、空気中の二酸化炭素を取り込み、大量に蓄えています。しかし、この森林が破壊されると、大気中の二酸化炭素を蓄えられる量が減ってしまいます。

もともと樹木の中に蓄えられていた二酸化炭素が大気中に放出されると、地球温暖化が助長され、水害や森林火災など様々な被害に繋がります。

そして、世界の農地は過去20年間で加速度的に拡大しています。特にアフリカでは年間の拡大率が2倍近くになっています。また、新しくできた農地面積の半分(49 %)は自然の植生や樹木が農地へと転換されたものです。

このように、農地の拡大は短期的に食料供給を増やすためには有効でしたが、長期的な視点で見ると地球環境に対して大きな負担をもたらしています。

参照:

食料を増産するために、人類がしてきたこと②:農薬や化学肥料の利用

私たち人類は食料を増やすために、「農地を拡大」するだけでなく、「化学肥料を使って農地の生産性を高める」ことも進めてきました。

化学肥料には、植物が育つために必要な栄養素の一つである「窒素化合物」が含まれています。植物が成長するための大事な材料「窒素」は、自然界では空気中にたくさん存在していますが、植物は「窒素」をそのままの形で使うことはできません。「アンモニア」という窒素化合物にすることで、植物は窒素を取り込むことができます。

この「アンモニア」を大量に作る技術として開発され、1931年に実用化されたのが、ハーバー・ボッシュ法という方法です。それまで、空気中の窒素を人工的にアンモニアに変えることは「不可能」と言われていましたが、この技術ができたことで、化学肥料の生産・利用が一気に進み、農業の効率も大きく向上しました。

ただし、化学肥料の利用は、作物の収穫量を増やすことに大きく貢献してきた一方で、環境にも大きな負荷を与えてきています。

2021年に発表された研究によると、世界全体の温室効果ガスのうち、化学肥料(窒素肥料)から出るものが約2.4%を占めていると言われています。

さらに、化学肥料に含まれる窒素は、すべて植物に吸収されるわけではありません。一部の窒素は土壌や水に流れ出てしまい、地下水や川を汚染する原因になります。また、窒素の一部が一酸化二窒素(N₂O)という温室効果ガスになって大気中に放出され、気候変動を悪化させることも問題とされています。

作物に必要な養分「窒素」を効率的に供給し、農業の生産性を飛躍的に向上させた化学肥料は、今までの食料増産を支えてきました。しかし、地球温暖化や環境汚染など、様々な環境問題を引き起こしていることは決して無視できません。

参照:

- 農研機構「化学肥料の功績と土壌肥料学」

- 旧・東京工業大学「アンモニア合成を通して人類を支えた研究者たち」

- Greenhouse gas emissions from global production and use of nitrogen synthetic fertilisers in agriculture, Research Square

人口100億人時代に向けて、持続可能な食料生産を目指そう

これまで、人類は急激な人口増加に対応するために、「農地の拡大」や「化学肥料の利用」を進めてきました。これらの取り組みによって、食料の生産量は大きく増加しましたが、同時に地球環境への影響も出てきました。森林の減少や温室効果ガスの排出、土壌汚染など、環境問題が深刻化しています。

今後、世界人口が100億人に達することが予測される中で、持続可能な方法で食料を増産していくことが必要です。食料の確保と環境保護のバランスを取るために、私たちはどのような方法を選ぶべきか、一緒に考えていきませんか?

(文・構成・画像 TET学生編集部 mm )