皆さんは「食品ロス」という言葉を耳にしたことがあるでしょうか?食品ロスとは、まだ食べられるにもかかわらず捨てられてしまう食べ物のことで、今や世界的に深刻な問題とされています。

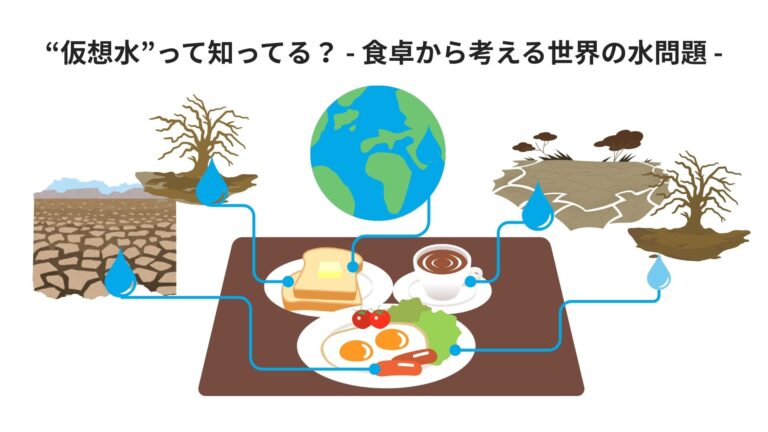

たとえば、世界では毎年、生産された食品の約40%、つまり25億トンもの食べ物が廃棄されています。(参照:WWF & Tesco, 2021,「Driven to Waste」)これは私たちの消費行動の結果でもあり、農業や食品産業、物流などの過程でさまざまな理由で廃棄されているのが現状です。

目次

食品ロスが地球環境に与える大きな影響

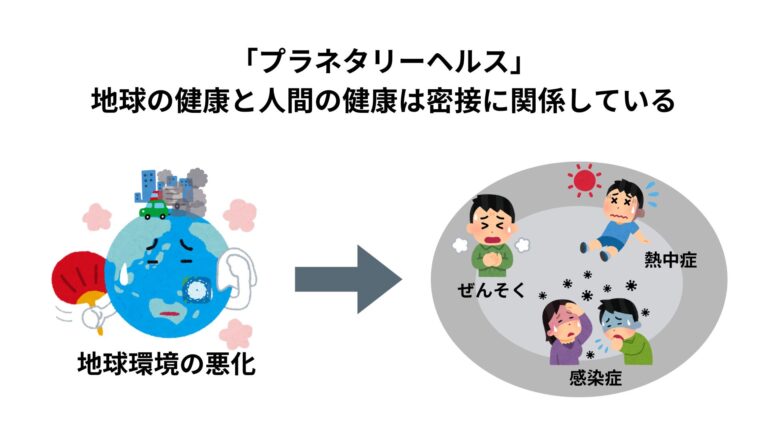

廃棄された食べ物の多くは可燃ごみとして処理され、焼却されることが多いです。この過程で大量の二酸化炭素が排出され、地球温暖化を加速させる原因になっています。UNEP Food Waste Index Report 2021によると、世界の温室効果ガス排出量の8〜10%が食料の運搬や焼却など、食品ロスに関連するものから発生しているとのことです。

食品ロスを埋め立てる場合も、地球環境に大きな影響を及ぼしています。埋立地でごみが分解されると、ガスが発生しますが、そのガスの40%が温室効果ガスであるメタンガスです。(参照:東京都環境局「埋め立てられたごみから発生するガスは有害ではないのですか。」)

しかも、メタンガスは、二酸化炭素に次ぐ温室効果ガス(地球温暖化に及ぼす影響が大きいガス)であり、地球温暖化への寄与を二酸化炭素とメタンを同量で比べた場合、メタンガスは二酸化炭素の28倍です。

つまり、食品ロスは単なる「もったいない」では済まされず、地球環境にも大きな影響を与えているのです。食べ物の廃棄によって資源が無駄になるだけでなく、温室効果ガス排出量の増加、地球温暖化の進行という地球規模の問題をも引き起こしているのです。

飢餓と食の不均衡

現実には約8億人の人々が食料不足で「飢餓」状態に苦しんでいる一方で、今、廃棄されている食料は、約20億人を養うことができる量だとされています。

まさに世界的な食料の「不均衡」が存在しているのです。

日本を含む先進国では、「無計画に食べ物を買い、余ったものを捨て」ていたり、食料の供給が豊富であるがゆえに、買いすぎた食べ物がそのまま廃棄されるケースも少なくありません。一方で、開発途上国では貧困や気候変動、紛争などによって、食料が不足する状況が続いており、「食の不均衡」が起きています。

また、アフリカでは「人口爆発」が起きているように、途上国を中心に世界人口は増加し続けており、2050年には「人口100億人時代」が訪れるかもしれません。食品廃棄が続けば、飢餓は途上国だけでなく、先進国においても大きな問題になりかねません。

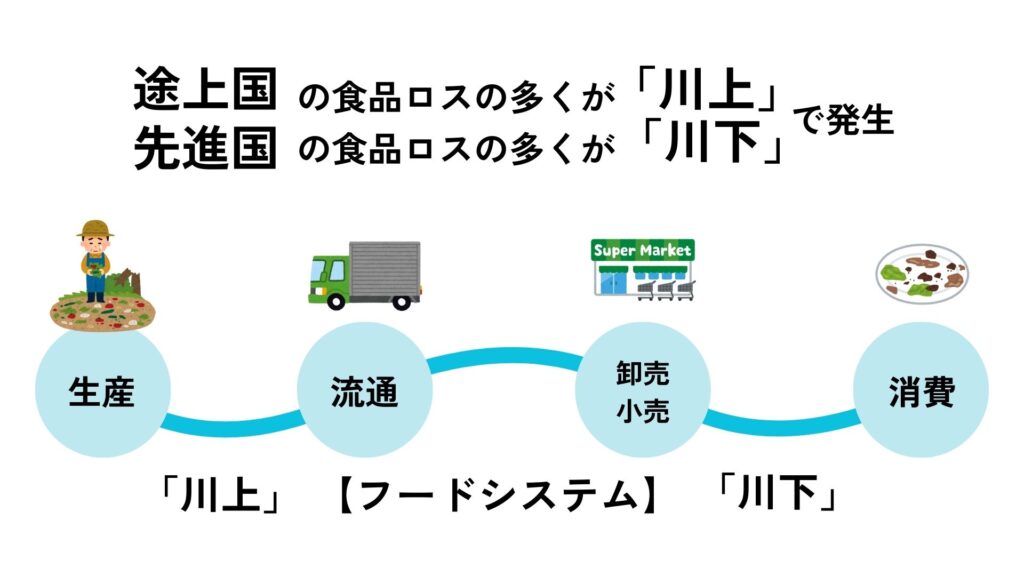

先進国と途上国で異なる食品ロス発生の背景

先進国では加工、卸小売、外食、家庭などフードシステムの「川下」で食品ロスが多く発生しています。生鮮食品の外観を重視する「外観品質基準」が強いことから食べられるのに市場にのれず捨てられる食品が多かったり、小売店での大量陳列によって売れ残りが大量に捨てられたり、消費者が無計画に食品を買い、余ったものを捨てたり食べ残したりする金銭的・精神的余裕があることなどが背景にあります。

皆さんも、無駄に買いすぎてしまい、消費期限前に食べきることができず、捨ててしまうこと、「まあ、これ100円だったから捨ててもいいや」と食品を気軽に捨ててしまうことありませんか?

一方、発展途上国では生産農家や、農家から卸売りへの流通過程など、フードシステムの「川上」で食品ロスが多く発生しています。農家がせっかく生産した農作物も保存環境が悪く出荷前に傷んでしまい廃棄せざるを得なくなってしまったり、市場への効率的な輸送手段が整備されておらず、流通時に食品が傷みロスになってしまったりすることが背景にあります。

日本の現状:食品ロスの半分は「家庭から」

さて、日本の食品ロスの現状に目を向けてみましょう。

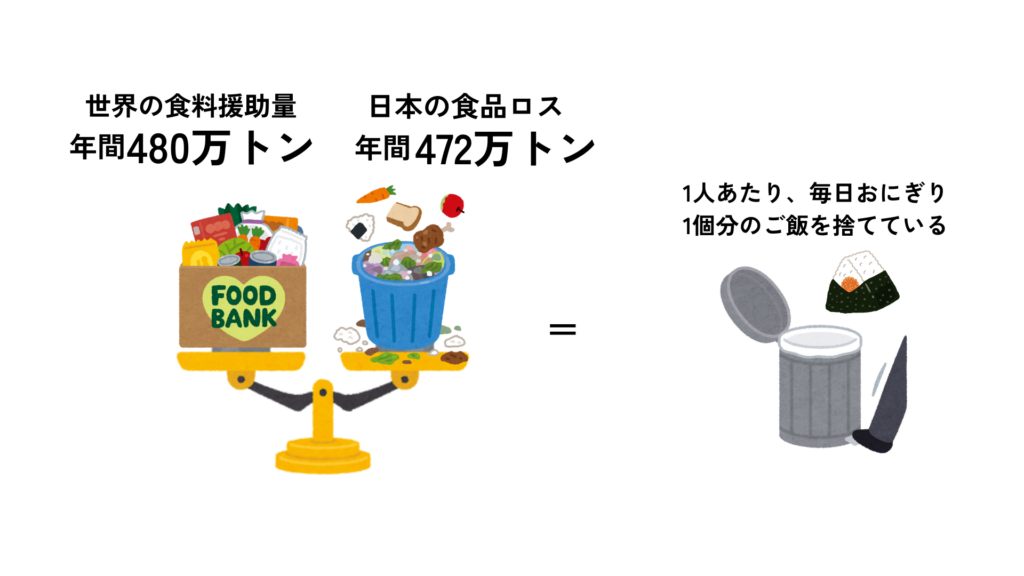

日本で発生している「食品ロス」は年間472万トン(令和4年度推定)です。日本人1人あたりが1年間に38kgの食品を捨てている場合、または日本人1人あたりが「おにぎり1個分(103g)のごはん」の量を毎日捨てている場合と近い量です。

また、これは世界中で飢餓に苦しむ人々に向けた世界の食料援助量(2022年で年間480万トン)とほぼ同等に相当します。飢えに苦しむ人々がいる一方で、日本では世界の食料援助量とほぼ同量の食品が廃棄されているのです。

日本の食品ロスの半分が事業活動に伴って発生する「事業系食品ロス」、半分が各家庭から発生する「家庭系食品ロス」となっています。

例えば、小売店の売れ残りや飲食店での食べ残しを減らすことで「事業系食品ロス」を減らすことができ、家庭での食べ残しを減らすことで「家庭系食品ロス」を減らすことができます。

もし、私たち日本人ひとりひとりが家庭から出る食品ロスをゼロにできれば、現在の日本の食品ロスを半分にすることができると考えると、一人一人の行動によるインパクトはかなり大きいのではないでしょうか。

食品ロスを減らすために私たちができること

私たち消費者一人一人が食品ロスを減らす/なくすためにできることはたくさんあります。その基本となるのは、「計画的」に「買う・料理する/注文する」ことと「食べきる」ことです。

【計画的に買う】

- 買い物をする前に冷蔵庫内の食材をチェックし、必要なモノ・必要な分だけ買う

- すぐに使う食品は「てまえどり」(賞味/消費期限が近く、前の方に陳列されているものをとる)

【計画的に料理する/注文する】

- 残っている食材、期限が近い食材から使う

- 食べきれる分だけつくる

- 外食するときは、食べきれる分だけ注文する

【食べきる】

- 家で食べきれないときは冷凍する

- 外食先で食べきれない場合は、持ち帰れないかお店に相談する

このように、食品ロスを減らすためのアクションは今日から始められる簡単なことばかりです。そして、ひとりひとりの小さなアクションの積み重ねによって、地球・社会に大きなインパクトをもたらすことができます。

ぜひ、ひとりひとりが責任をもって、かけがえのない資源である食料を無駄にしないこと=食品ロスを減らすことで、より地球にやさしく平等な社会を一緒につくっていきませんか?

参考:

- 日本財団ジャーナル「世界で捨てられる食べ物の量、年間25億トン。食品ロスを減らすためにできること」

- 農林水産省「食品ロスとは」

- 消費者庁「食品ロスについて知る・学ぶ」

- WFP日本「考えよう、飢餓と食品ロスのこと。」

(文・構成・画像 TET学生編集部 mm )