目次

水不足は他人事じゃない?

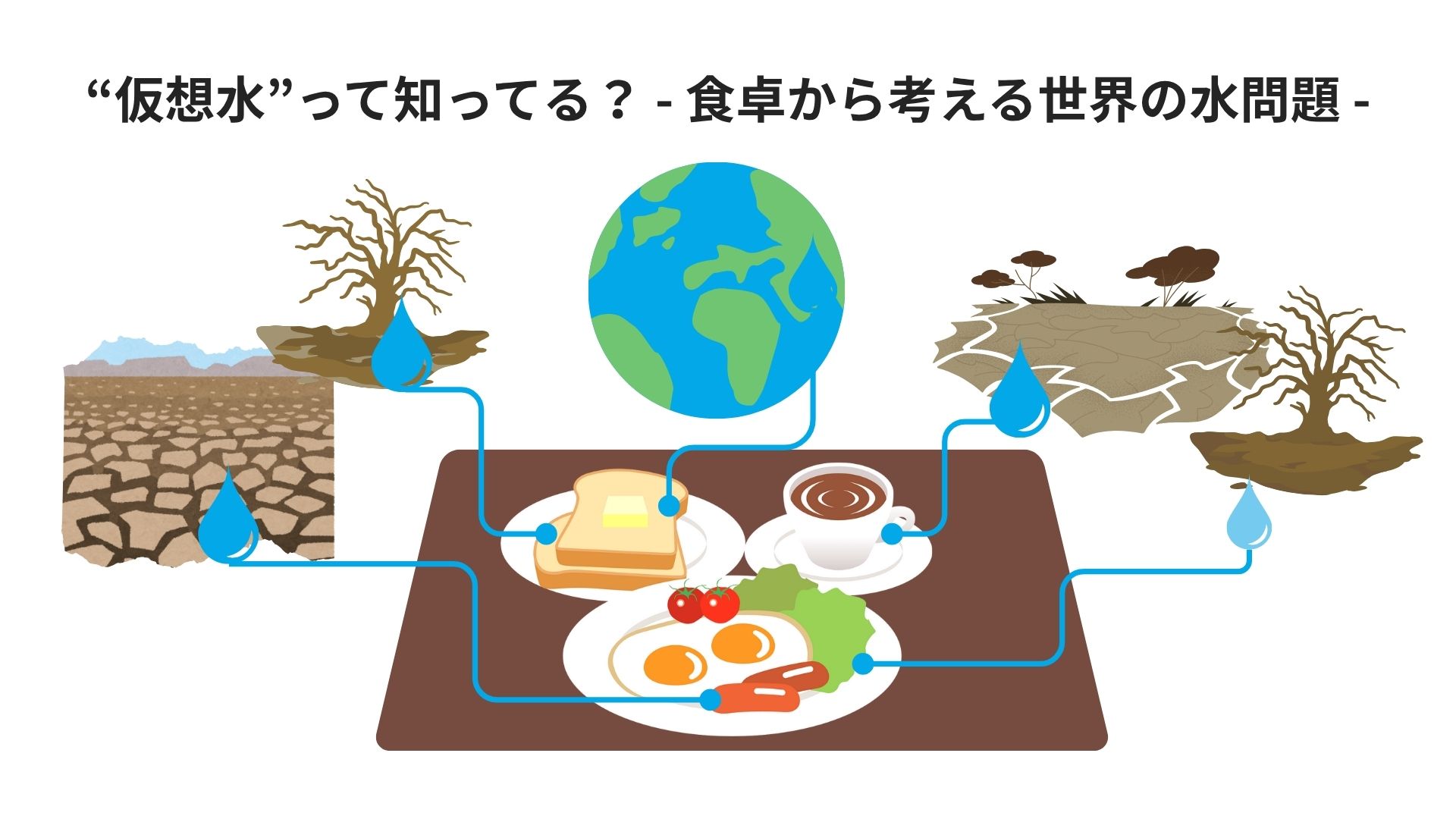

地球温暖化や人口増加、都市化の進展などによって、世界各地で水不足が深刻化しています。ニュースで耳にすることも増えましたが、「自分には関係ない」と感じていませんか?実は、私たちが毎日食べている食べ物や使っている製品が、遠い国の水資源と深くつながっています。日本に暮らす私たちにとっても、水不足の問題は決して「他人事」ではないのです。

「仮想水」ってなに?―目に見えない水の消費

日本は一見、水資源に恵まれている国のように思われます。しかし、食料自給率が低い日本では、私たちの食卓を支える多くの食料が海外から輸入されています。そして、その食料の生産には、大量の水が使われています。

つまり、私たちは“輸入食料を通じて海外の水を間接的に使っている”のです。

このような、目に見えない形で消費される水を「仮想水(バーチャルウォーター)」と呼びます。今回は、「仮想水」について一緒に学んでいきましょう!

食べ物ごとに違う仮想水の量

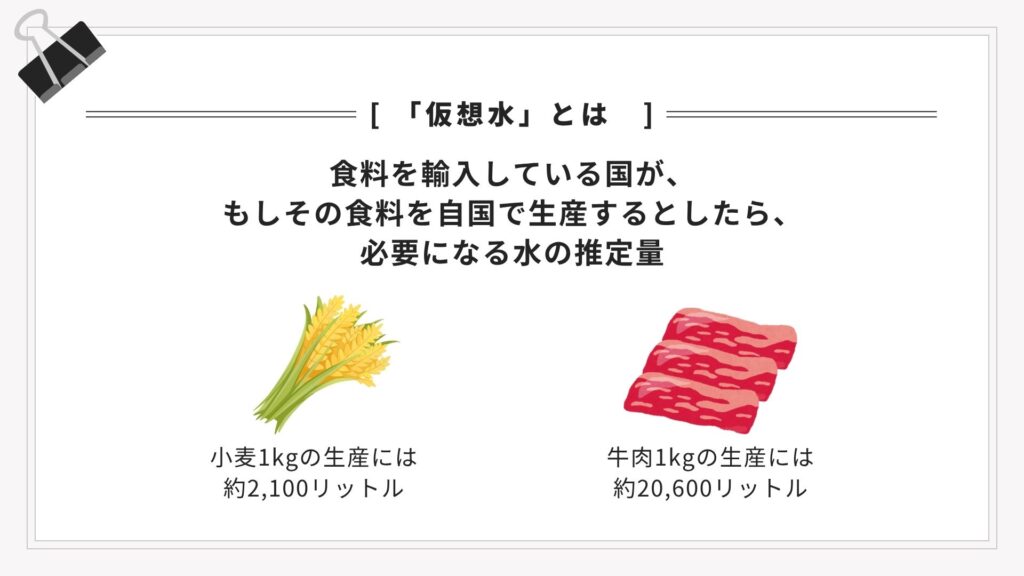

「仮想水」とは、「食料を輸入している国が、もしその食料を自国で生産するとしたら、どれだけの水が必要になるか」を推定した水の量のことです。

仮想水の量は、食べ物の種類によって大きく異なります。

例えば、

- 小麦1kgの生産には約2,100リットル

- 牛肉1kgの生産には約20,600リットル

同じ1kgでも、牛肉をつくるためには小麦の約10倍の水が必要なのです(※環境省の「仮想水計算機」での計算結果)。

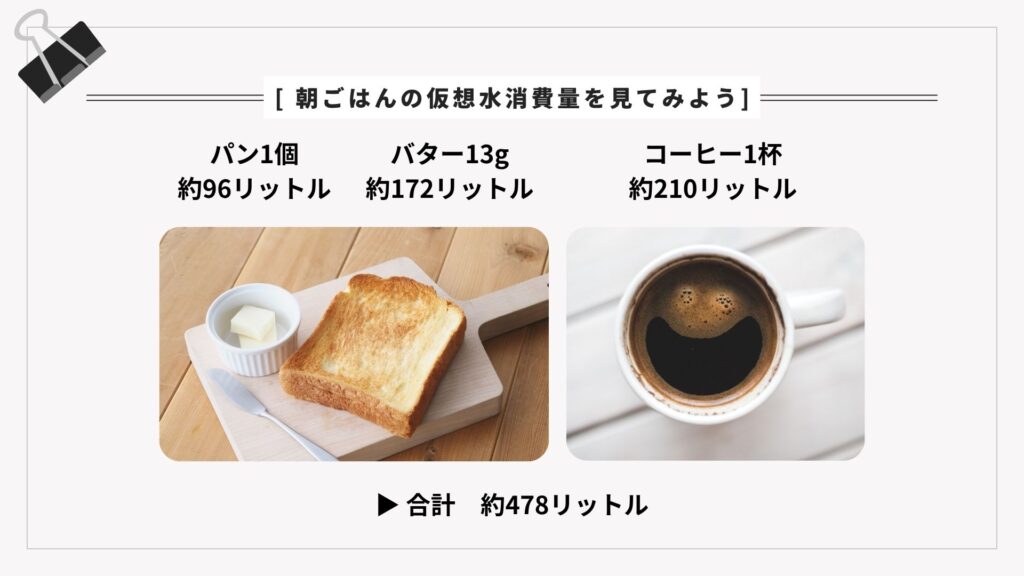

では、私たちがよく口にする朝ごはんの食材の生産には、どのくらいの水が使われているのでしょうか。

- パン1個:約96リットル

- バター13g(1食分):約172リットル

- コーヒー1杯(コーヒー豆10g、水100g):約210リットル

合計すると、約478リットル。パン1個とコーヒー1杯の朝食だけで、なんとお風呂2杯分近い水を使っていることになります。

こうして見ると、日々の食卓がどれほど多くの水に支えられているかが実感できますね。

(よかったら皆さんも、環境省の「仮想水計算機」を使って、今日の食事の仮想水消費量を計算してみてください!)

参考:

- 環境省「仮想水計算機」

- 環境省「よく分かる!バーチャルウォーターについて」

- 国際農研「1152. バーチャルウォーター」

- 環境省「サステナブルで健康な食生活の提案」

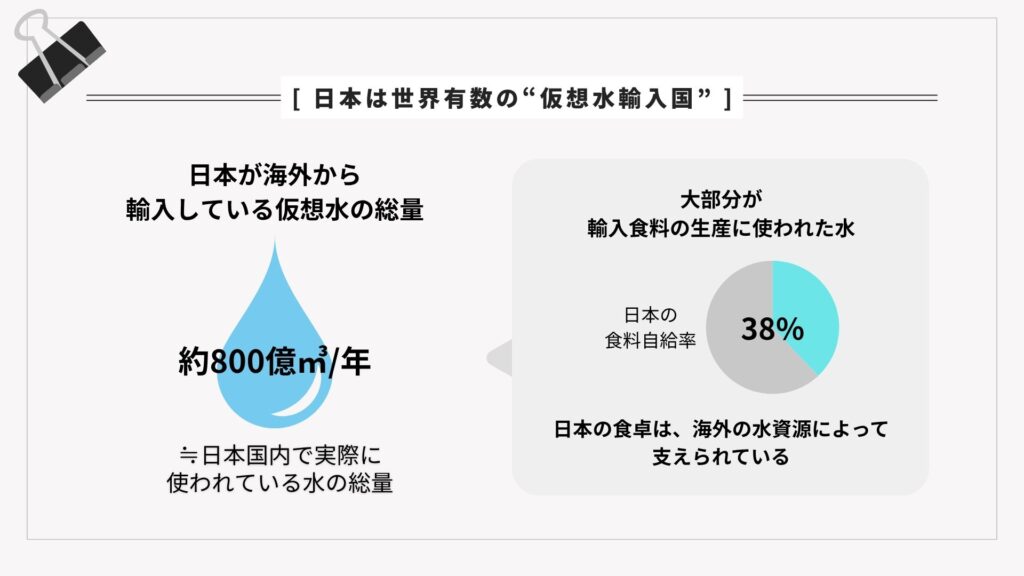

日本は世界有数の“仮想水輸入国”

朝食の例だけでも驚きの量でしたが、国全体ではどれくらいの仮想水を輸入しているのでしょうか?なんと実は、日本は世界でもトップクラスの「仮想水」輸入国 ー1人あたりの仮想水輸入量は世界6位とも言われています。

日本が海外から輸入している仮想水の総量は、年間約800億立方メートルに達すると言われています。この数字は、日本国内で実際に使われている水の総量(約785億立方メートル)とほぼ同じ。つまり、日本は国内で使うのと同じくらいの水を“海外から輸入している”のです。

この背景には、食料自給率の低さ(カロリーベースで約38%)があります。

仮想水の大部分は、私たちが日常的に口にしている輸入食料の生産に使われた水です。私たちの食卓は、まさに海外の水資源によって支えられているといっても過言ではありません。

参考:

- 環境省「よく分かる!バーチャルウォーターについて」

- 内閣官房水循環政策本部事務局「令和5年版 水循環白書」

- 環境省「サステナブルで健康な食生活の提案」

- WaterAid「隠れた水― Beneath the Surface 世界水の日報告書 2019」

日本の食卓は、海外の水で支えられている

では、私たちは具体的に、どこの国の水資源に依存しているのでしょうか。

日本が仮想水を輸入している主な国は、アメリカ、カナダ、オーストラリア、ブラジルなど。これらの国から輸入している主な品目は、穀物(トウモロコシ・小麦など)や大豆、牛肉などです。

例えば、日本がアメリカから輸入しているトウモロコシの多くは、家畜の飼料(エサ)として使われています。 これは、私たちがスーパーで手にする「国産」の肉類も、その家畜はアメリカの水資源を使って育てられた飼料(トウモロコシや大豆かす)を食べて育った、ということを意味します。

こうした構造の中で、日本は食料を通して大量の仮想水を輸入・消費しているのです。

参考:JICA’s World 「〝生命の水〞を届けるために」

なぜ?畜産物の仮想水が突出して多い理由

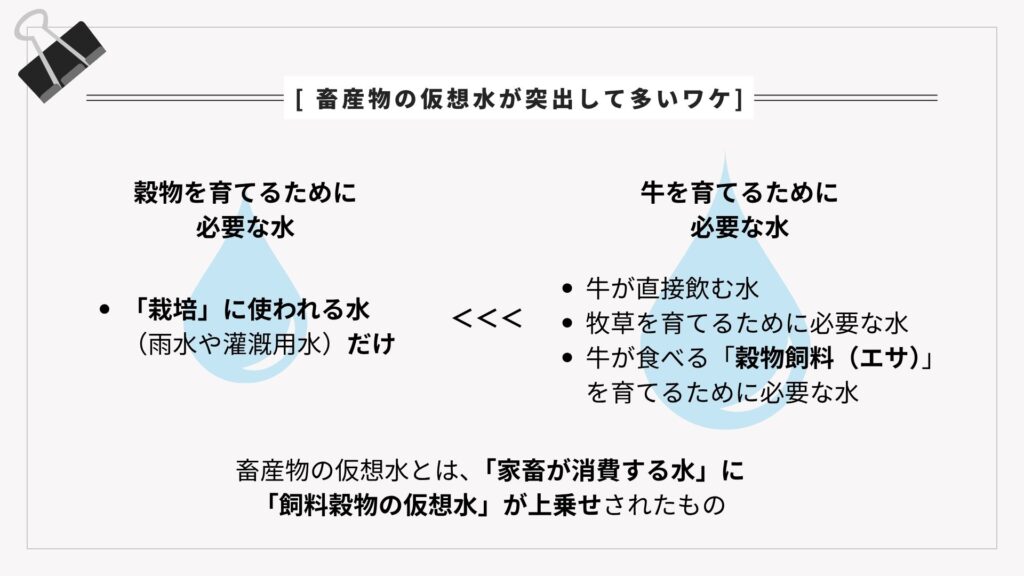

前半部分で「小麦1kgの生産には約2,100リットルの水、牛肉1kgの生産に約20,600リットルの水が必要」と紹介しましたが、なぜ牛肉の生産にはこれほど多くの水が必要なのでしょうか?

その理由は、「各食料の生産に必要な水の種類・量の違い」にあります。

穀物(小麦、トウモロコシなど)を育てる時に必要な水は、主に「栽培」に使われる水(雨水や灌漑用水)だけです。

一方で、畜産物(特に牛肉)を育てるためには、

- 牛が直接飲む水

- 牧草を育てる水

- 牛が食べる「穀物飼料(エサ)」を育てるために必要な水

など、より多くの用途で大量の水が必要です。

ここで注目すべきは、「飼料用の水」です。牛肉1kgを生産するためには、その何倍もの重量のトウモロコシや大豆などの飼料穀物が必要です。そして、その飼料穀物を育てるためにも、当然ながら大量の水(=穀物の仮想水)が使われています。

つまり、畜産物の仮想水とは、「家畜が消費する水」に「飼料穀物の仮想水」が上乗せされたものなのです。だからこそ、他の食品と比べて突出して多くの水が必要になります。

実は輸入先も水不足に苦しんでいる

ここで見逃せないのが、私たちが食料を輸入している国の多くが、すでに深刻な水不足に直面しているという現実です。北米(アメリカやカナダ)、南米(ブラジルなど)、オーストラリアを含む世界各地では、深刻な干ばつや地下水の枯渇が進行中です。

私たちの豊かな食生活が、意図せずとも、現地の農業用水を圧迫し、地下水の枯渇や生態系の破壊を加速させている可能性があるのです。仮想水を通して、私たちの消費行動が遠い国の水環境に影響を与えているのです。

そう考えると、「水不足」は、決して遠い国の問題とは言えないのではないでしょうか。

参考:国際農研「1284. 世界レベルでの干ばつの見通し」

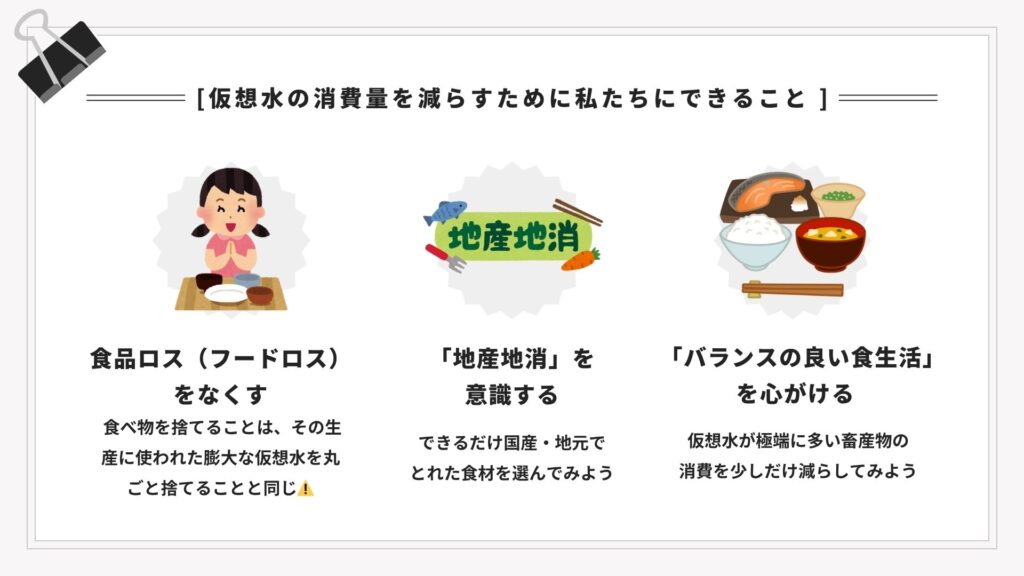

仮想水の消費量を減らすために私たちにできること

では、「仮想水」の消費量を減らすために、そして貴重な水資源を守るために私たちにできることはなんでしょうか。すぐに始められる身近な行動を、3つ紹介します。

- 食品ロス(フードロス)をなくす

食べ物を捨てることは、その生産に使われた膨大な仮想水を丸ごと捨てることと同じです。例えば、牛肉100gを捨てれば約2,060L、食パン1枚を捨てれば約96Lの水を捨てることになります。 必要な分だけ買い、調理し、感謝して食べきる。これが最大の水資源の節約なのです。

- 「地産地消」を意識する

できるだけ国産、できればお住まいの地域でとれた食材を選ぶことは、海外の水資源への依存を減らすことにつながります。

- 「バランスの良い食生活」を心がける

仮想水が極端に多い畜産物の消費を少しだけ減らし、代わりに魚や、仮想水が比較的少ない大豆製品(豆腐、納豆)などを取り入れる日を作る。そうした「食のバランス」を見直すことも、水資源の視点からできるアクションです。

水資源を守る未来のために

「仮想水」という概念を理解することで、私たちの「食べる」という日常の行為が、世界の水資源にどれほど大きな影響を与えているか、具体的にイメージできたのではないでしょうか。

大切なのは、その「見えないつながり」を知った上で、私たちができることを選ぶことです。

- 食品ロスをゼロに近づけること。

- できるだけ国産や地元の食材を選ぶこと。

- お肉中心の食生活を、ときどき見直してみること。

こうした日々の小さな選択が、貴重な水資源を守るための、大切な一歩となります。

毎日の「いただきます」の瞬間に、その食べ物の背景にある「見えない水」のことを、少しだけ想像してみませんか?

(文・構成・画像 TET学生編集部 mm )