皆さんは今朝、どんなものを食べましたか?

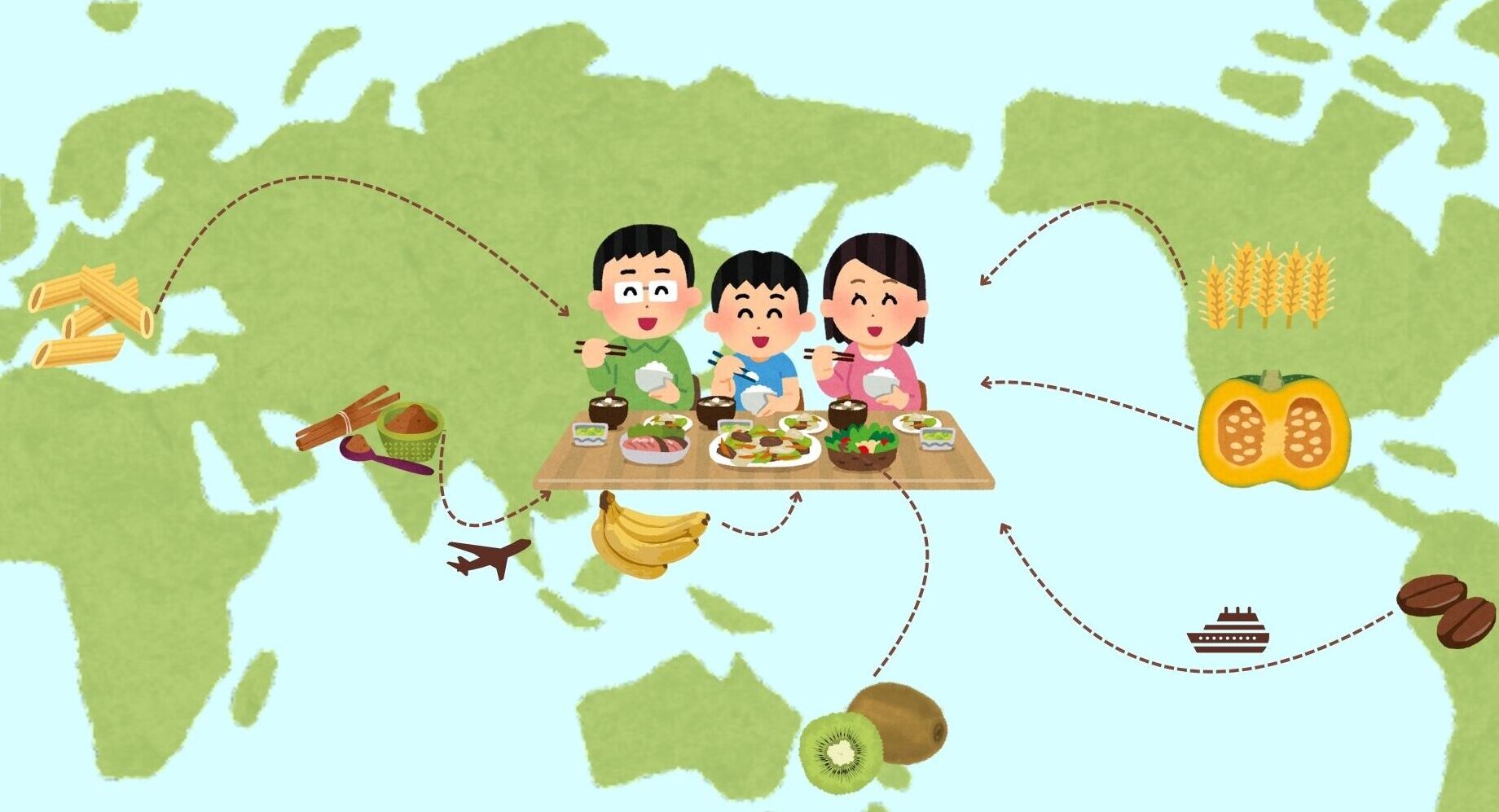

例えば、トースト、バナナ、コーヒーかもしれませんね。これらの食品一つ一つが、食卓に並ぶまでに、どこから来て、どんな道のりを経てきたか、考えたことはありますか?

実は、私たちの食卓にある多くの食べ物は、海を越えて遥か遠くから長い旅をして運ばれてきています。

例えば、

- 🍞 パンの小麦は、アメリカの広大な畑から。

- 🍌 バナナは、フィリピンの農園から。

- ☕ コーヒー豆は、ブラジルの熱帯地域から。

このように、私たちの食卓は世界中の生産地と巨大な輸送ルートで結ばれています。

その食べ物の「輸送距離」を数値化し、輸送による環境への影響を考えるための指標が「フードマイレージ」です。

そして、この輸送距離が長ければ長いほど、すなわち、フードマイレージが大きいほど、地球環境に大きな負担をかけていることがわかっています。

この記事では、フードマイレージとは何か、それがなぜ問題なのか、そして私たち一人ひとりが食卓でできることは何かを、一緒に考えていきましょう。

目次

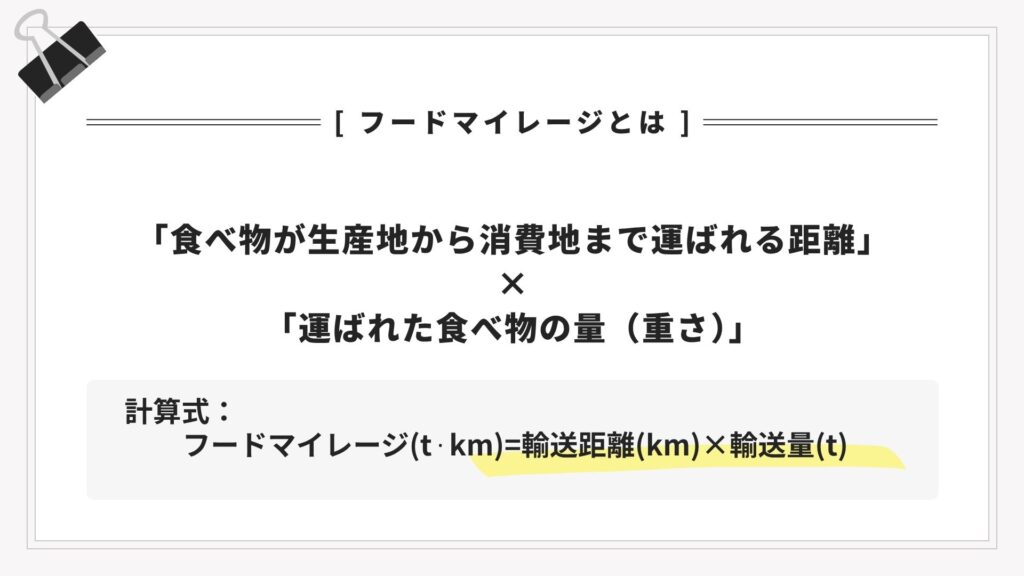

フードマイレージとは?

フードマイレージとは、「食べ物が生産地から消費地まで運ばれる距離」と「運ばれた食べ物の量(重さ)」をかけ合わせて計算される指標です。(単位はt・km(トン・キロメートル))

フードマイレージ(t⋅km)=輸送距離(km)×輸送量(t)

たとえば、ある食品1トン(t)を100キロメートル(km)運んだ場合、その食品のフードマイレージは 「100(t・km)」 となります。この数値が大きいほど、「遠くから、大量に運ばれている」ことを示し、環境負荷が高いと判断されます。

フードマイレージを比べてみよう!同じカボチャでもこれだけ違う!

では、身近な食品「カボチャ」を例に、フードマイレージを比べてみましょう。

1トンのカボチャが東京のスーパーに届くまでを、国内最大の産地・北海道産と、主な輸入先であるメキシコ産で比較します。

- 北海道産のカボチャ🎃: 北海道から東京までの輸送距離(トラックやフェリー)は、およそ1,100kmです。

計算式:1,100km × 1t = 1,100 t・km

- メキシコ産のカボチャ🎃:メキシコの港から日本の港まで、船での輸送距離は、およそ12,000kmです。

計算式:12,000km × 1t = 12,000 t・km

同じカボチャでも、メキシコから来たものは、北海道産に比べて約11倍のフードマイレージがかかっています。

このように具体的な食材で比べてみると、国産や地元の食べ物を選ぶことが、いかに環境への負担を減らすことにつながるかが、よりはっきりとイメージできますね。

参考:果物ナビ「かぼちゃのランキング」

なぜフードマイレージが問題なの?

フードマイレージが高いことが、なぜ問題視されているのでしょうか。主な理由は「環境への負荷」と「社会的なリスク」の二つです。

輸送で発生するCO₂(二酸化炭素)排出(環境への負荷)

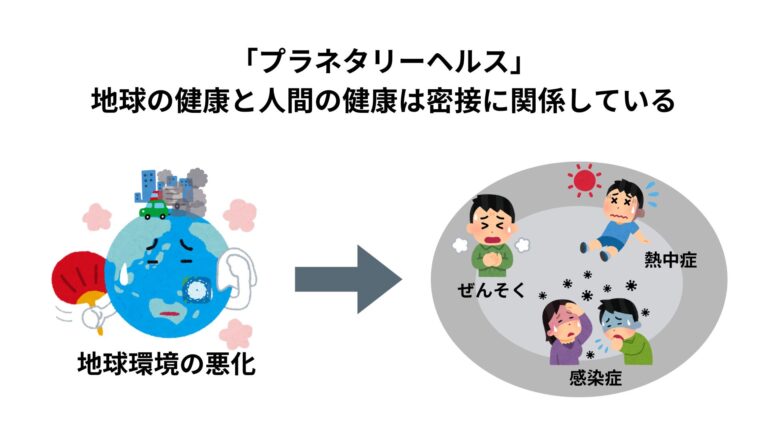

食べ物を長距離運ぶためには、船や飛行機、トラックといった輸送手段が使われ、輸送時には大量の燃料が使われています。この燃焼の過程で、地球温暖化の主要因である二酸化炭素(CO₂)が排出されます。

フードマイレージ(輸送距離)が大きければ大きいほど、輸送で排出されるCO₂の量も増え、地球温暖化を加速させる大きな要因の一つとなります。

食料安全保障のリスク(社会的なリスク)

フードマイレージが大きいということは、それだけ遠くの国から食料を輸入している、つまり「食料を他国に依存している」ということです。

もし、食料を輸入している国で紛争や政治の混乱が起きたり、大規模な異常気象(干ばつや洪水など)で農作物がとれなくなったりしたら、どうなるでしょうか?

「いつも通り輸入すればいいや」が通用しなくなり、日本に食料が届かなくなるかもしれません。安定して食料を確保することを「食料安全保障」と呼びますが、フードマイレージが高い状態は、この食料安全保障の観点からも大きなリスクを抱えていることを意味します。

世界と日本の現状

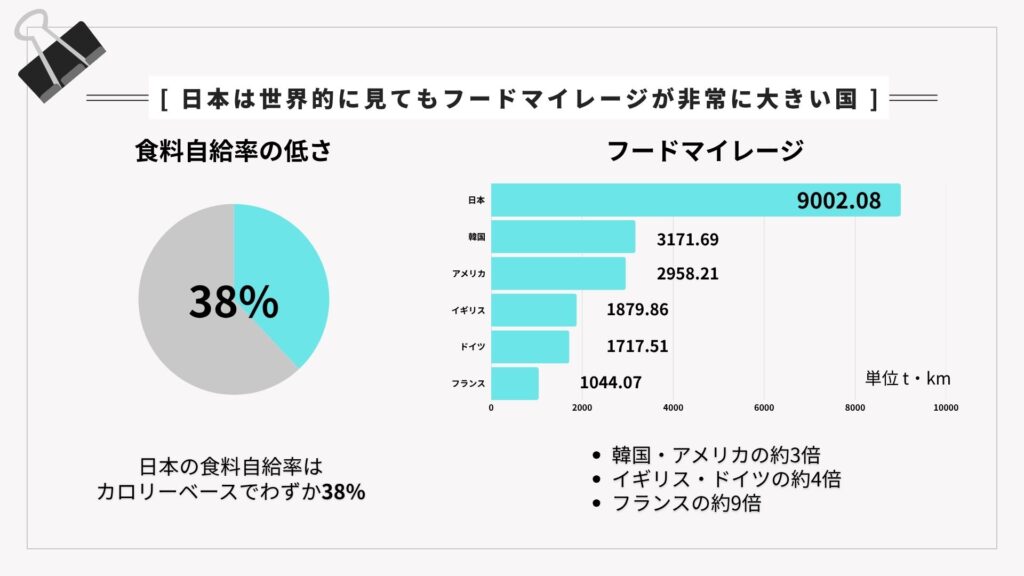

実は、日本は世界的に見てもフードマイレージが非常に大きい国の一つです。

なぜ日本のフードマイレージは大きいの?

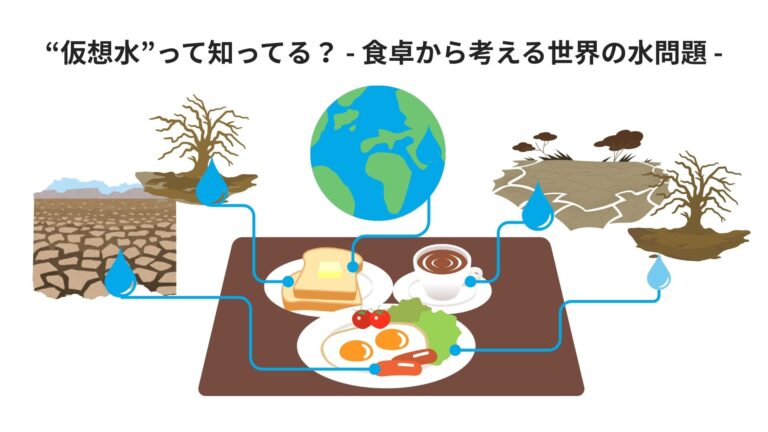

その最大の理由は、食料自給率の低さにあります。日本の食料自給率はカロリーベースでわずか38%(2022年度)であり、食料の約6割を海外からの輸入に頼っています。小麦、大豆、とうもろこし(家畜のエサになる飼料も含む)など、多くのものが遠い国から長い時間をかけて運ばれてきているのです。

農林水産省の調査によると、日本のフードマイレージ(年間・推計)は約9,000億 t・kmと言われています。これは韓国やアメリカの約3倍、イギリスやドイツの約4倍、フランスの約9倍にも達します。

さらに、この膨大なフードマイレージによって排出されるCO₂の量を推計すると、年間約1,690万トン。これは、国民一人当たりに換算すると年間約130kgに相当します。

これは、1人が19年間、夏の間の冷房時間を1時間短縮することで、やっと相殺できるくらいの量に相当します。

参考:

- 農林水産省「『フード・マイレージ』について」

- 環境省「サステナブルで健康な食生活の提案」

どうすればフードマイレージを減らせる?

フードマイレージを減らすために、私たち一人ひとりができることはたくさんあります。難しく考える必要はありません。毎日の買い物の際に、少しだけ意識を変えることから始められます。

1. 「地産地消」を心がけよう!

まず一番大切なのが、「地産地消(ちさんちしょう)」です。これは、「地元で生産されたものを、地元で消費する」という意味です。

- 近くの農家さんが作った野菜や果物を買う。

- スーパーでは、地元産の食材を選ぶ。

- 直売所や道の駅を利用してみる。

など、できることから始めてみましょう!

地元でとれた食材は、輸送距離が圧倒的に短いため、フードマイレージを格段に減らすことができます。それに、より新鮮で美味しい食材を楽しめる、生産者の顔が見えて安心できる、といったメリットもありますね!

2. 国産の食材を選ぶ

「地元産はちょっと見当たらないな…」という時でも、ぜひ「国産」かどうかをチェックしてみてください。先ほどの玉ねぎの例のように、外国産から国産に変えるだけでも、フードマイレージを大きく減らすことができます。

3. 旬の食材を選ぶ

また、野菜や果物には、その土地の気候で最も育ちやすく、たくさん収穫できる「旬(しゅん)」の時期があります。

旬の食材は、その時期に国内でたくさん生産されるため、わざわざ遠い外国から輸入する必要が減ります。また、無理にハウス栽培(暖房などでエネルギーを使う)をせず、自然の力で育つため、生産段階での環境負荷も低いことが多いのです。環境にやさしい選択「旬産旬消(しゅんさんしゅんしょう)」もぜひ心がけてみましょう。

食べ物が食卓に運ばれるまでの「旅」に目を向けてみよう

食品が及ぼす地球環境への影響を示す指標「フードマイレージ」について知識を深めることはできたでしょうか?

「地産地消」・「国産を選ぶ」・「旬を意識する」。

ぜひ、この3つのアクションを日々の買い物で一緒に意識してみませんか?

とはいえ、もちろん、「輸入=絶対に悪」というわけではありません。バナナやコーヒーのように国内で生産できないものも多くあり、輸入食品のおかげで私たちの食文化が豊かになっているのも事実です。

大切なのは、そのバランスです。

まずは、スーパーで食材を手に取ったとき、その裏側にある「産地表示」を見てみてください。「これはどこから来たんだろう?」と少しだけ想像してみることーーそれが、地球の未来を考える第一歩になるはずです。

(文・構成・画像 TET学生編集部 mm )