ムーンショット目標5(※)では、「2050年までに、未利用の生物機能等のフル活用により、地球規模でムリ・ムダのない持続的な食料供給産業を創出」を目指しています。

本記事は、ムーンショット目標5のプロジェクトについてのシリーズ第一弾。

ムーンショット目標5の目指すものについて、その中のひとつのプロジェクトのプロジェクトマネージャー(PM)である、国立大学法人東京大学大学院農学生命科学研究科教授の高橋伸一郎さんに詳しくお聞きしました。

※ムーンショット、ムーンショット目標5について詳しくは下記のページをご覧ください。

ムーンショット目標5について

ムーンショット目標5プロジェクト「自然資本主義社会を基盤とする次世代型食料供給産業の創出」について

目次

高橋伸一郎教授について

国立大学法人東京大学大学院農学生命科学研究科教授。

もともとは栄養化学を専門としていたが、その後、主に「インスリン」やこれに似たホルモン「インスリン様成長因子」などが、生き物の一生に果たす役割を研究。

また、One Earth Guardians育成プログラムの立ち上げや、農学部の広報室活動にも関わり、現在ムーンショット目標5「自然資本主義社会を基盤とする次世代型食料供給産業の創出」のプロジェクトマネージャーを務めている。

主な経歴

昭和62. 3

東京大学大学院農学系研究科農芸化学専門課程博士課程修了

農学博士(東京大学)の学位授与

「動物の体タンパク質分解機構の解明」「上皮成長因子/インスリンの新規細胞内シグナル伝達機構」

昭和62. 4

東京農工大学農学部

農芸化学科生物化学講座助手

「微生物由来アミラーゼ活性発現機構の解明」「細胞外マトリクスと成長因子の相互作用の解明」

昭和63. 11

アメリカ合衆国ノースキャロライナ大学医学部 客員研究員

「他の細胞外因子によるインスリン様成長因子(IGF)の生理活性の増強機構の解明」

平成2. 11

東京大学農学部 農芸化学科 栄養化学研究室助教授

「栄養状態に応答したインスリン様成長因子とその結合タンパク質の遺伝子発現機構の解析」

平成6. 6

東京大学大学院農学生命科学研究科応用動物科学専攻動物細胞制御学研究室助教授(平成19.4准教授)

「インスリン様成長因子(IGF)/インスリンの細胞内シグナルの修飾機構の解明」

平成13. 8

文部科学省 研究振興局学術調査官(~平成15. 7)

平成22. 10

International IGF Society, Committee member

平成29. 4

One Earth Guardians育成プログラムを開始

平成30. 7

同研究室教授

「アミノ酸シグナルとインスリン様シグナルのクロストーク機構の解明」

平成31. 3

科学技術・学術審議会学術分科会科学研究費補助金審査部会委員

平成31. 4

農学部広報室長(~令和5. 7)

令和2. 7

Amgen Biotech Experiences Japanプログラムを開始

令和4. 7

One Earth Guardiansオフィス設立

令和6. 6

Planetary Health Innovation Center (PHIC)イノベーションリーダー

「私たち、このまま生活を続けていて大丈夫?」

ムーンショット目標5の目指すものについてお伝えする前に、私がさまざまな活動をしてきて行き着いた疑問が「僕たちこのまま生活していて大丈夫か?」ということ。

まず、人間活動のために引き起こされたと考えられる地球上の問題をあげてみましょう。

ざっとこんな感じでしょうか。

- 人口増加

- 環境破壊(農地拡大、富栄養化、宅地造成、森林破壊、水質汚染、大気汚染)

- 異常気象、地球温暖化

- 資源枯渇

- 生物多様性の減少、モノカルチャー化、経済効率的飼養

- 産業廃棄物の増加、食品ロス

- 食糧不足、水不足

- パンデミック

ここにあげた人間活動で起こった大きな問題は、「人口増加」が原因です。

人口増加の一番の原因は、実は農学と考えられています。

農学によりたくさん食べ物を作ることができるようになり、その結果、人口が増えたのです。

人口増加で起こった主なできごとは、環境破壊、異常気象、地球温暖化、パンデミックなど。いわゆる人類の生き残りに大問題といえるものばかりです。

これは、「非常事態宣言」をすべき状態といえるでしょう。

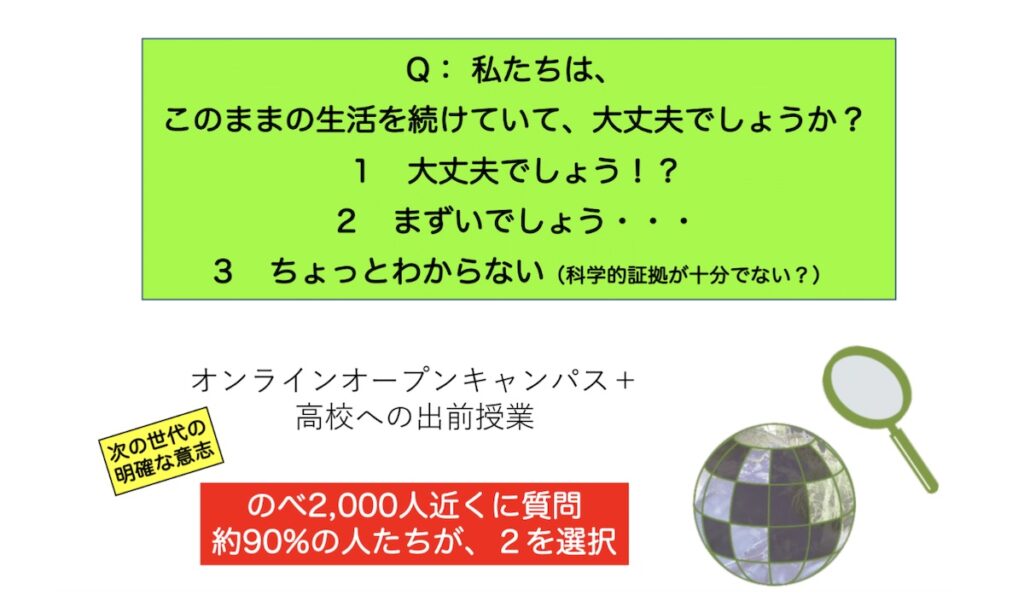

では、ここで改めて質問します。

「私たちは、このまま生活を続けていて大丈夫でしょうか?」

私が行ったオンラインオープンキャンパスと高校での出前授業などでこの質問をすると、およそ90%の人たちが、「まずい」と答えています。

これは、次の世代の明確な意思といえるでしょう。

食生産で人類が起こした地球上の問題をなんとかしなくてはいけない。

それが、私たちのミッションといえるでしょうか。

Society5.0

では、今後どうやってこんな「非常事態」を変えていくのか。

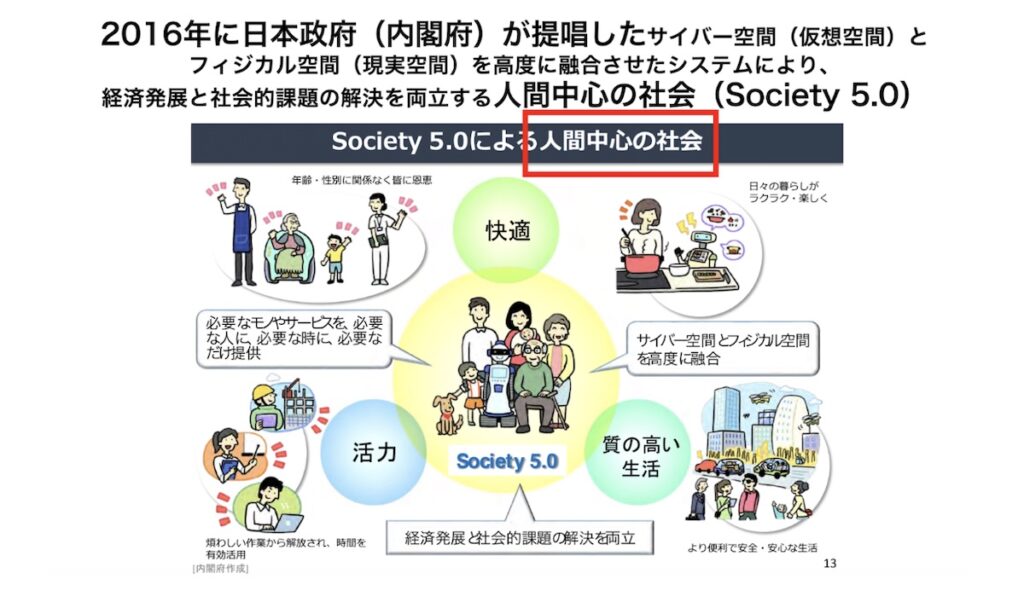

2021年に政府は、Society5.0を提唱しました。

Society5.0の説明は、下記のとおり。

我が国が目指すべき未来社会の姿であり、狩猟社会(Society 1.0)、農耕社会(Society 2.0)、工業社会(Society 3.0)、情報社会(Society 4.0)に続く新たな社会です。第5期科学技術基本計画(平成28年1月22日閣議決定)において、「サイバー空間とフィジカル空間を高度に融合させたシステムにより、経済発展と社会的課題の解決を両立する人間中心の社会」としてSociety 5.0が初めて提唱されました。第5期科学技術基本計画で提示した Society 5.0の概念を具体化し、現実のものとするために、令和3年3月26日に閣議決定された第6期科学技術・イノベーション基本計画では、我が国が目指すべきSociety 5.0の未来社会像を「持続可能性と強靭性を備え、国民の安全と安心を確保するとともに、一人ひとりが多様な幸せ(well-being)を実現できる社会」と表現しています。

現状に対し解決策を考えなければいけないものの、人類が今の生活を捨てることはできません。

先ほども触れたように、「農学」が科学的な農業生産を実現し、爆発的な人口増加を支えてきました。

工学は、便利な生活を提供するとともに、「大量生産・大量消費」という仕組みで資本主義社会を発展させてきました。

地球のことを考える社会「Society X」

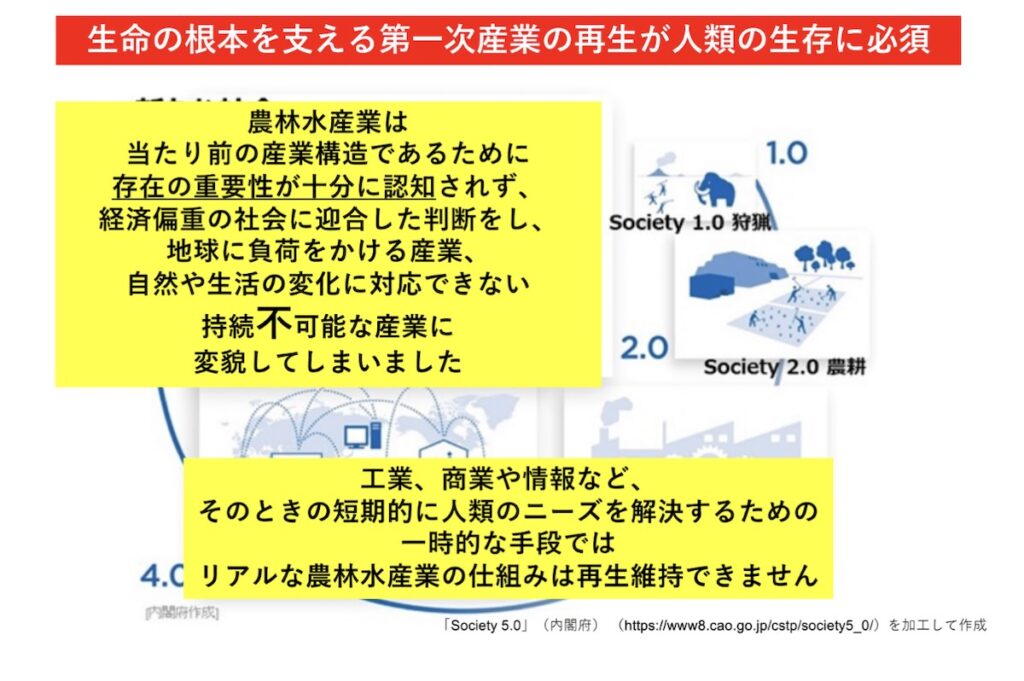

Society5.0において農林水産業はどのように位置付けられているのでしょうか。

誰も、今、食べ物がなくなるとは思っていないでしょうが、自給率を考えると、なにか問題が起これば、国内での食料は足りなくなるのは、皆さん想像できると思います。

「食べ物が常にある」という状態が当たり前になってしまったことにより、安いものを仕入れ、安く大量に売る「大量生産・大量消費」の時代が続き、地球に負荷をかけることとなりました。その結果、農林水産業は、自然や生活の変化に対応できない持続不可能な産業となってしまいました。

「地球上に不足したものを補うために、農林水産業の仕組みをなんとか再生していこう」というのが、ムーンショット目標5の私達のプロジェクトの背景です。

すべての人類の活動は、地球の存在が前提ですよね。

もし人類が地球上での生存を考えるなら、Society5.0を超えるような、地球のことを考える社会の実現を目指さなくてはいけないのだと思います。こういう社会を、私たちは、「Society X」と呼んでいます。

農学とはなにか?

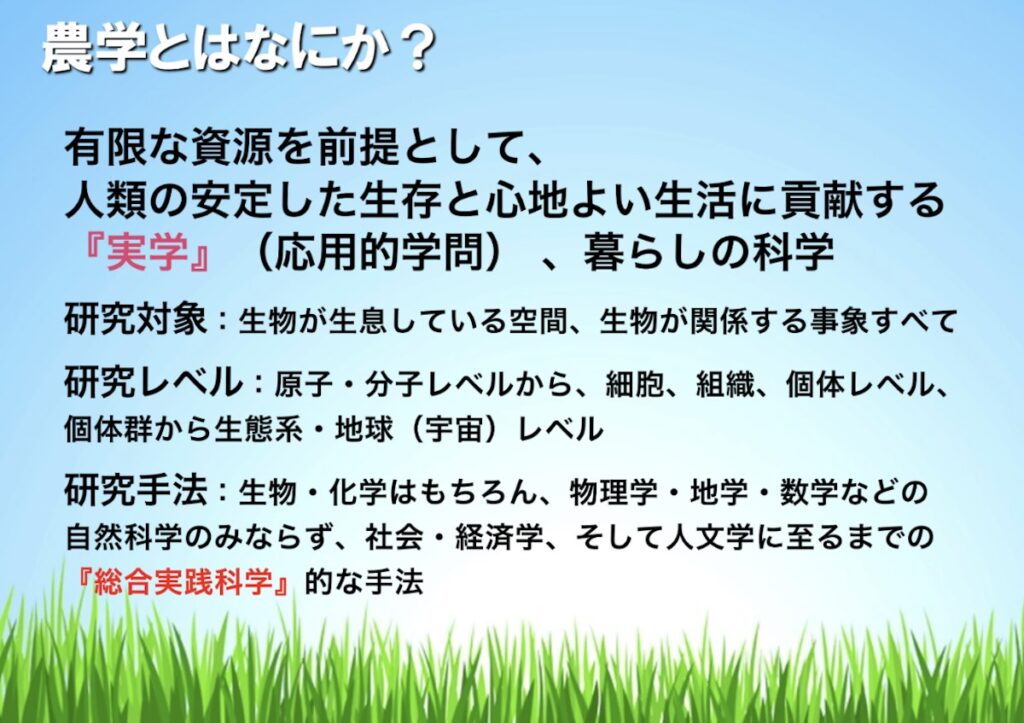

そもそも農学とはなんでしょうか。

農学とは、暮らしの科学といえると思います。

人類の安定した生存や、心地良い生活に貢献するための応用的な学問領域で、生物が生存している空間に関係するすべての事象が研究対象です。

分子レベルから、地球・宇宙規模まで実験や研究が進められています。

生物や化学だけじゃなく、社会学・経済学・人文学に至るまで、総合実践的な手法で研究が行われているのが特徴です。

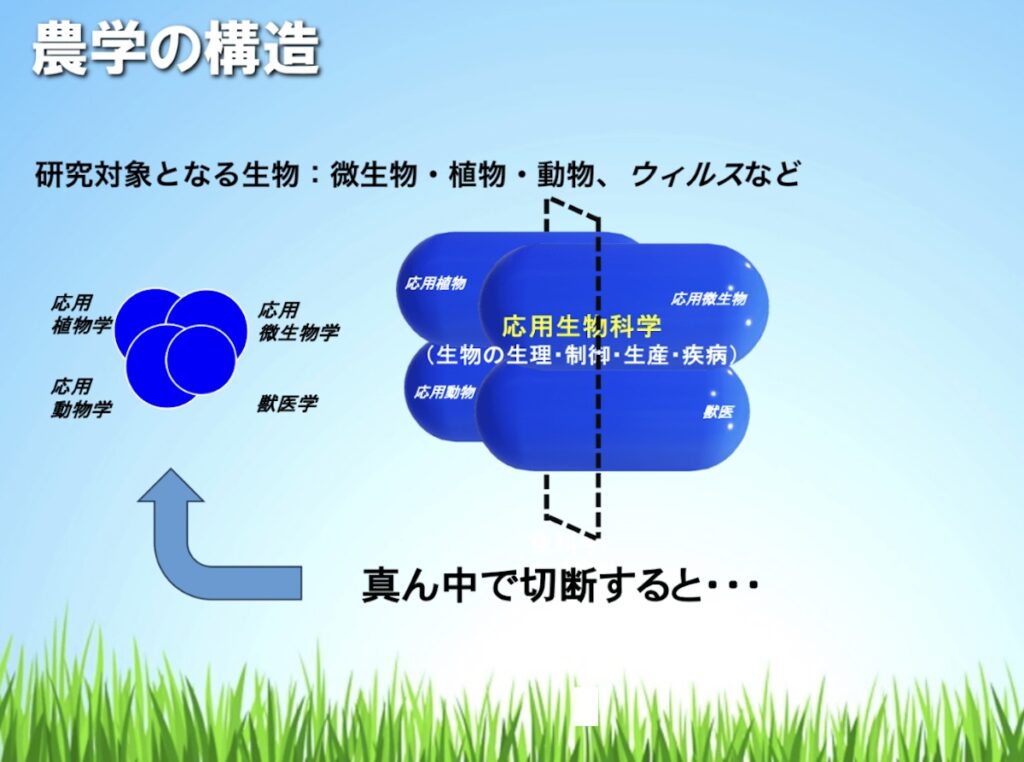

研究の対象となる生物は「微生物」「植物」「動物」、定義では生物ではありませんが「ウイルス」などになります。

真ん中を切ると、上記のイラストのようにお互いが重なってる、という感じの学問なんです。

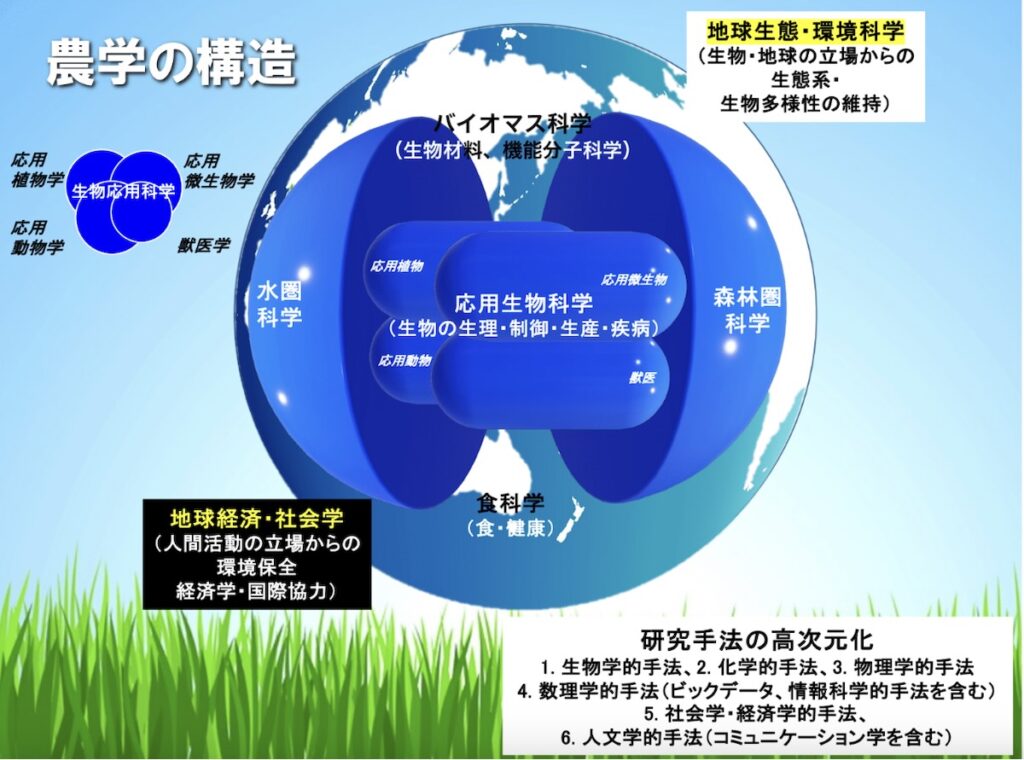

どこで起きている生命現象かという観点から、水の中、あるいは山の中という分け方もできます。また、「生物材料」や「機能分子科学」、「食と健康」といった見方もできます。

さらにこれを生物の側から、あるいは地球の側から見るような「地球生態学」「環境化学」。人間の活動から見る「地球経済学」「社会学」としても研究が行われています。

農学の研究手法も高次元化しており、いわゆる生物学・化学や物理学だけでなく、数理学も社会学も人文学も、研究に利用する学問構造となっています。

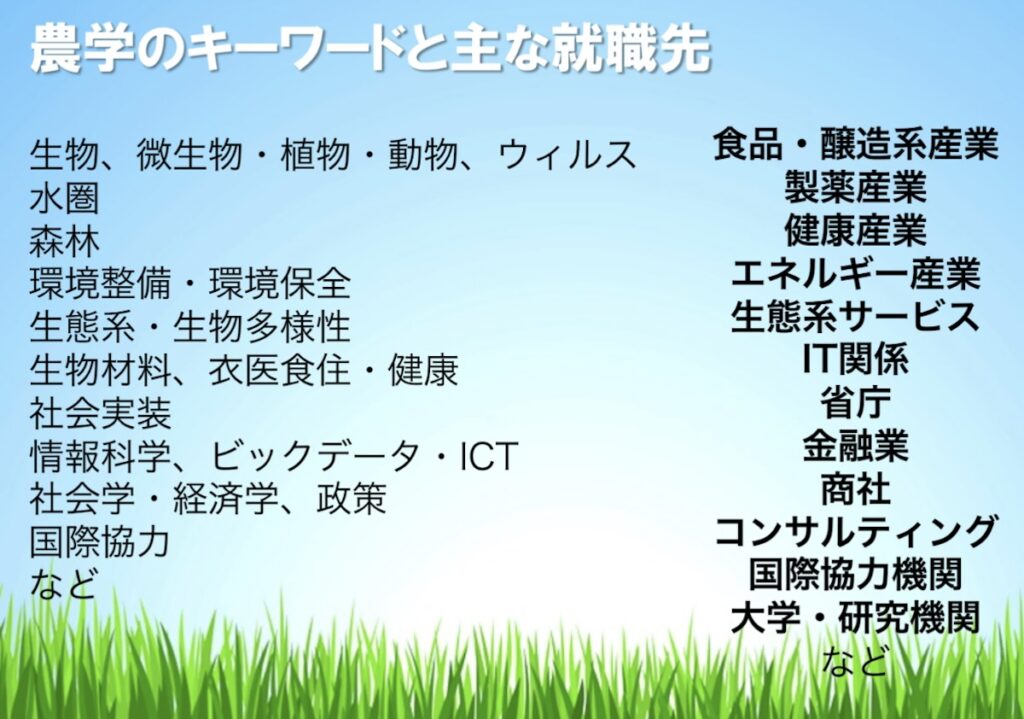

だから、農学を学んだ方が就職する先というのは、「食品・醸造系産業」や「健康産業」「生態系サービス」さらに「IT関係」や「省庁」「金融業」「商社」など、実にさまざまです。

One Earth Guardians 育成プログラム

最後に、One Earth Guardians育成プログラムの話をさせてください。

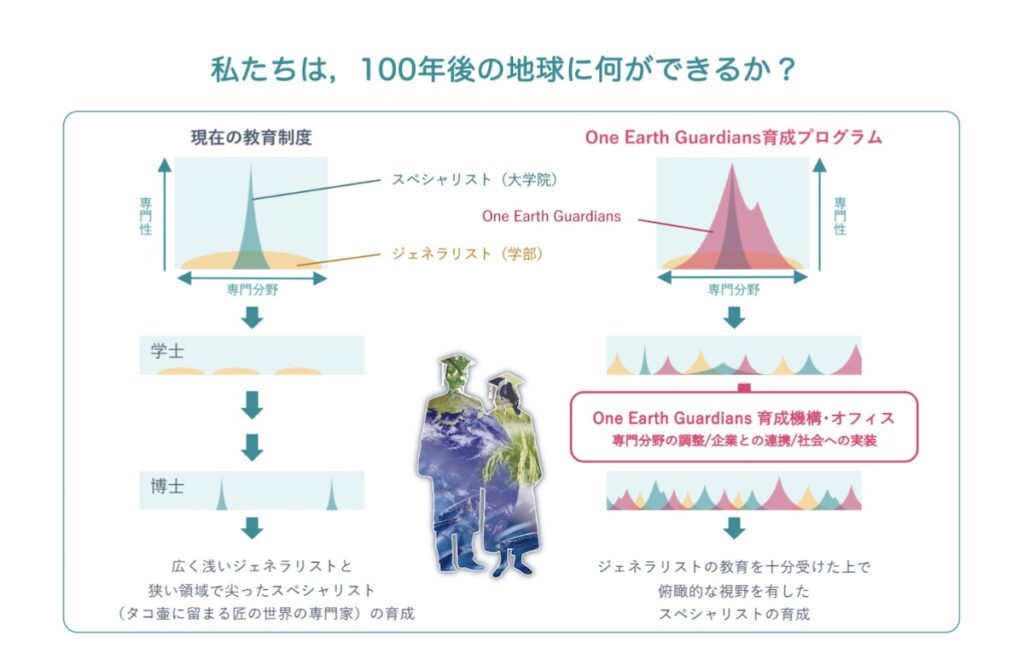

2017年に立ち上げたOne Earth Guardians育成プログラムの目的は、ヒトを含めた地球上の生物の共存共生であり、「私たちが、100年後の地球に何ができるか?」という命題を掲げています。

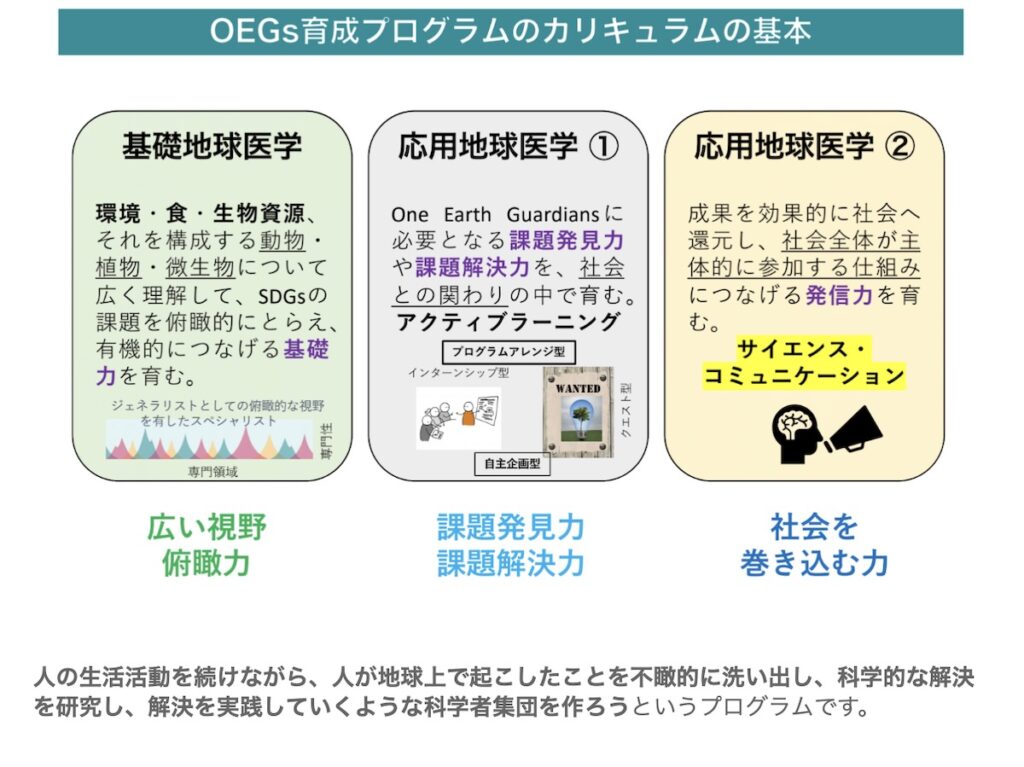

人の生活活動を続けながら、人が地球上で起こしたことを不瞰的に洗い出し、科学的な解決を研究し、解決を実践していくような科学者集団を作ろうというプログラムです。

『One Earth Guardians』を育成することで、年代・国境を越えた活動を通して、社会を「経済価値偏重主義」から「自然(地球)資本主義」へパラダイムシフトしていけたら良いと思っています。

「One Earth Guardians」に「s」が付いているのは、「一人じゃない」からで、これは100年後の地球についてみんなで考えていこうというメッセージでもありますし、さまざまな専門分野の人たちがそれぞれの分野をシェアするという意味合いもあります。

One Earth Guardians育成プログラムでは、ここに示したようなカリキュラムを組んでいます。特に、現場に出ていって、課題を見つけて、その解決法を研究し、これを社会実装していくというOne Earthologyという科目が特徴になります。

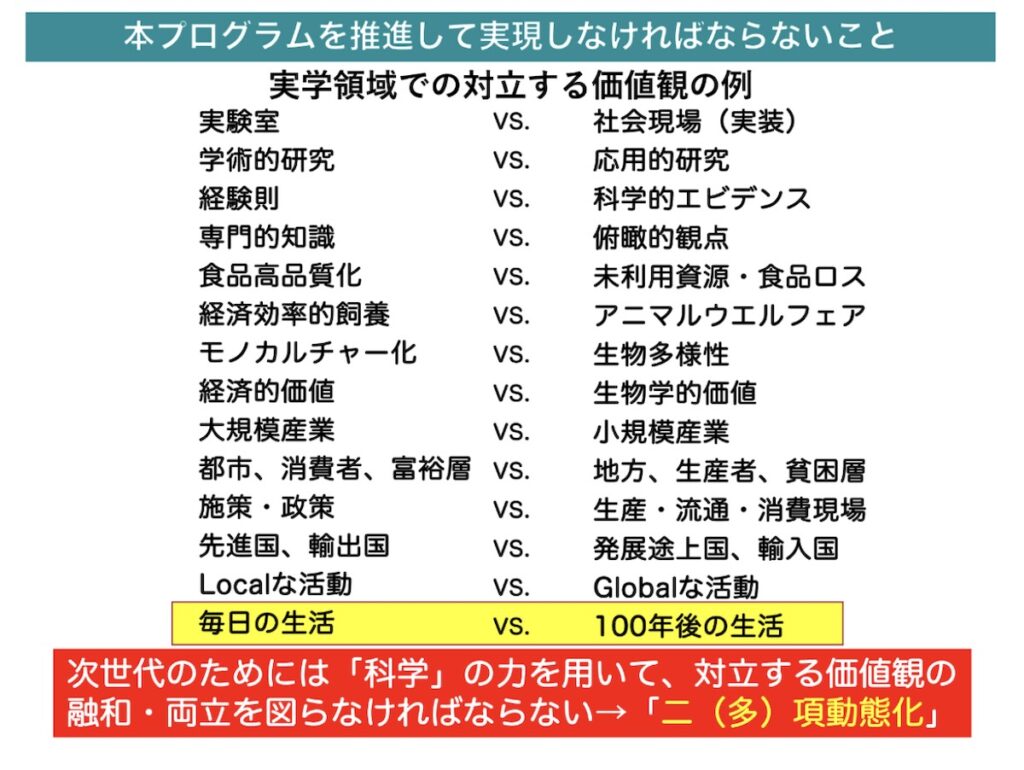

このプログラムで実現しなくてはいけないことは、ここにあげたような「対立する価値観の融和・両立」です。

特に分かりやすい例が、「毎日の生活VS100年後の生活」ですね。

このままでは地球環境がまずいという現状があるものの、毎日の生活も大切です。

地球のことも考えつつ、毎日の生活も尊重していけたらベストですよね。

科学の力を借りて、対立する価値観の融和・両立を図ることがプログラムの意義であり、ムーンショットは、この課題を一度に解決する方法を考えようという立ち位置です。

One Earth Guardians育成プログラムでの研究内容を社会に実装しなくてはいけない、ということで始まったプロジェクトの一つが、私達が担当しているムーンショット目標5のプロジェクトということになります。

One Earth Guardiansの取り組みについて詳しくは、公式HPをご覧ください。

まとめ

ムーンショット目標5の目指すものについて高橋教授にお聞きしました。

現在抱えている地球上の問題をなんとかしなくてはいけない。それが、ムーンショット目標5の私達が担当しているプロジェクトの目指すものの根源。

そして、人類が地球上での生存を考えるなら、地球のことを考える社会(Society X)の実現が必要。高橋教授は、研究室やOne Earth Guardians育成プログラムを通し、そういった社会を実現させるための研究を行っています。

では具体的にムーンショット目標5高橋教授たちが担当しているプロジェクトでは、どのような研究が進められているのでしょうか。

第二弾では、「ムーンショット目標5で高橋教授たちが担当している研究内容」について詳しくお伺いします。お楽しみに!

(取材日:2024/8/26)

(資料提供:高橋伸一郎教授)