ムーンショット目標5(※)では、「2050年までに、未利用の生物機能等のフル活用により、地球規模でムリ・ムダのない持続的な食料供給産業を創出」を目指しています。

本記事は、ムーンショット目標5のプロジェクトについてのシリーズ第二弾。

ムーンショット目標5の研究内容について、その中のひとつのプロジェクトのプロジェクトマネージャー(PM)である、国立大学法人東京大学大学院農学生命科学研究科教授の高橋伸一郎さんに詳しくお聞きしました。

第一弾はこちら▼

ムーンショット目標5の私達のプロジェクトが目指すもの「私たち、このまま生活していて大丈夫?」

※ムーンショット、ムーンショット目標5について詳しくは下記のページをご覧ください。

ムーンショット目標5について

ムーンショット目標5プロジェクト「自然資本主義社会を基盤とする次世代型食料供給産業の創出」について

目次

高橋伸一郎教授について

国立大学法人東京大学大学院農学生命科学研究科教授。

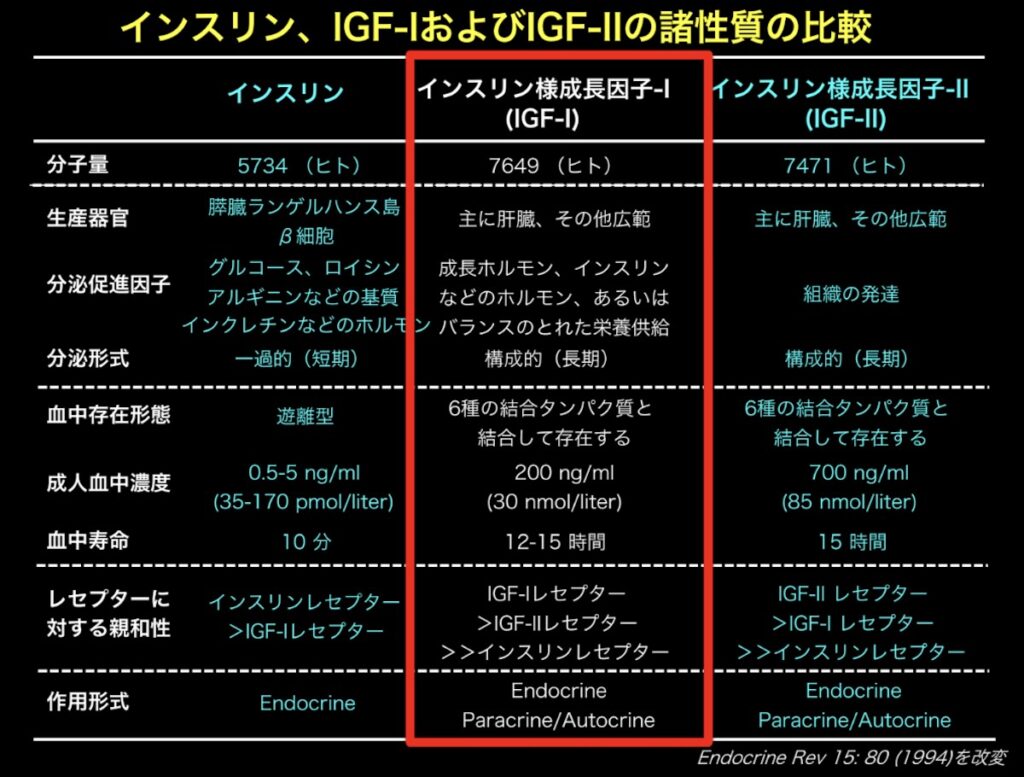

もともとは栄養化学を専門としていたが、その後、主に「インスリン」やこれに似たホルモン「インスリン様成長因子」などが、生き物の一生に果たす役割を研究。

また、One Earth Guardians育成プログラムの立ち上げや、農学部の広報室活動にも関わり、現在ムーンショット目標5「自然資本主義社会を基盤とする次世代型食料供給産業の創出」のプロジェクトマネージャーを務めている。

ムーンショット目標5の研究のはじまり

そもそも、現在のムーンショット目標5の私達のプロジェクトの研究は、血中のアミノ酸の濃度からAIを使って肝臓の脂肪量が予測できるのなら、生体の状況も予想できるのではないかというところから始まりました。

まず、私達の研究の背景となっている最初の質問を皆さんにしたいと思います。

発展途上国で多く見られる「タンパク質を十分に摂取していない」子供さんたちの成長は、はたして良いでしょうか、悪いでしょうか。もちろん、皆さんの思う通りで、「悪い」というのが答えです。

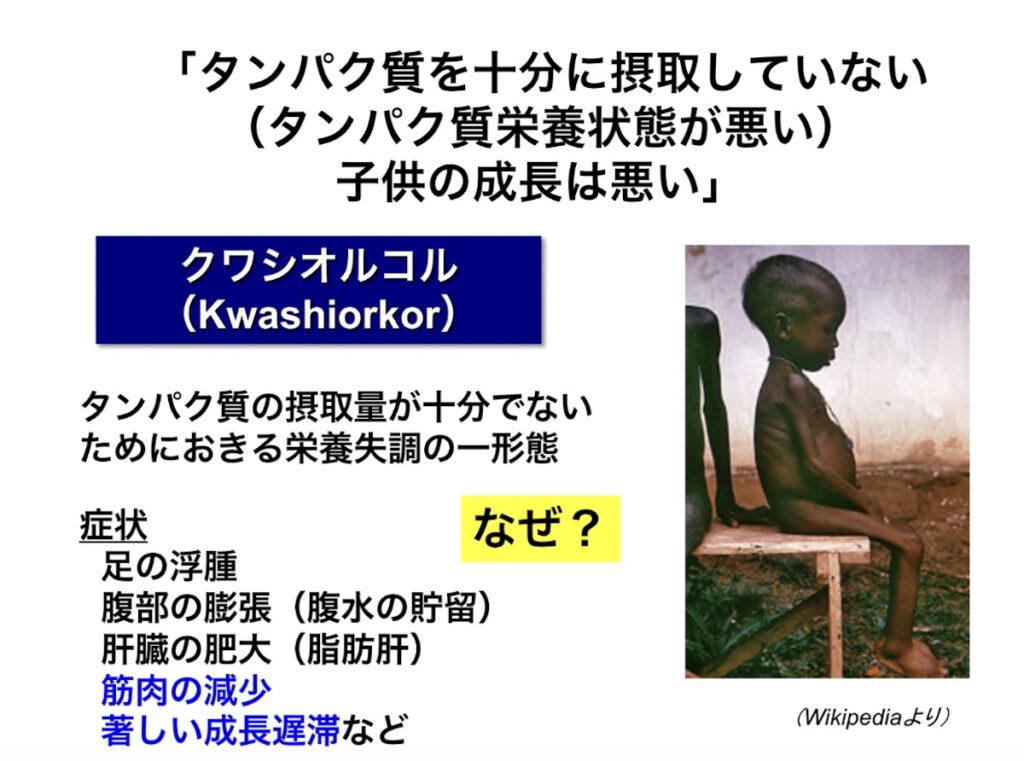

これは、クワシオルコルという栄養失調になります。

皆さん、こういう子どもさんの写真を見たことはあるのではないでしょうか。成長が遅れていて、お腹がぽこっと出ている。

これは、筋肉が減少し、著しい成長遅滞が起こっている状態です。

しかし、なぜ、タンパク質栄養状態が悪いと、こういう成長遅滞が起こるのかというメカニズムは、あまり明らかにされていませんでした。

健康とアミノ酸の関係性

皆さん、「成長ホルモン」という言葉を聞いたことがあるでしょうか。

次の質問ですが、成長ホルモンは、直接動物の成長を促進しているでしょうか?

成長ホルモンと聞くと、なんとなく動物の成長を直接、誘導しているような気がしますよね。

でも実は、これは正しくないのです。

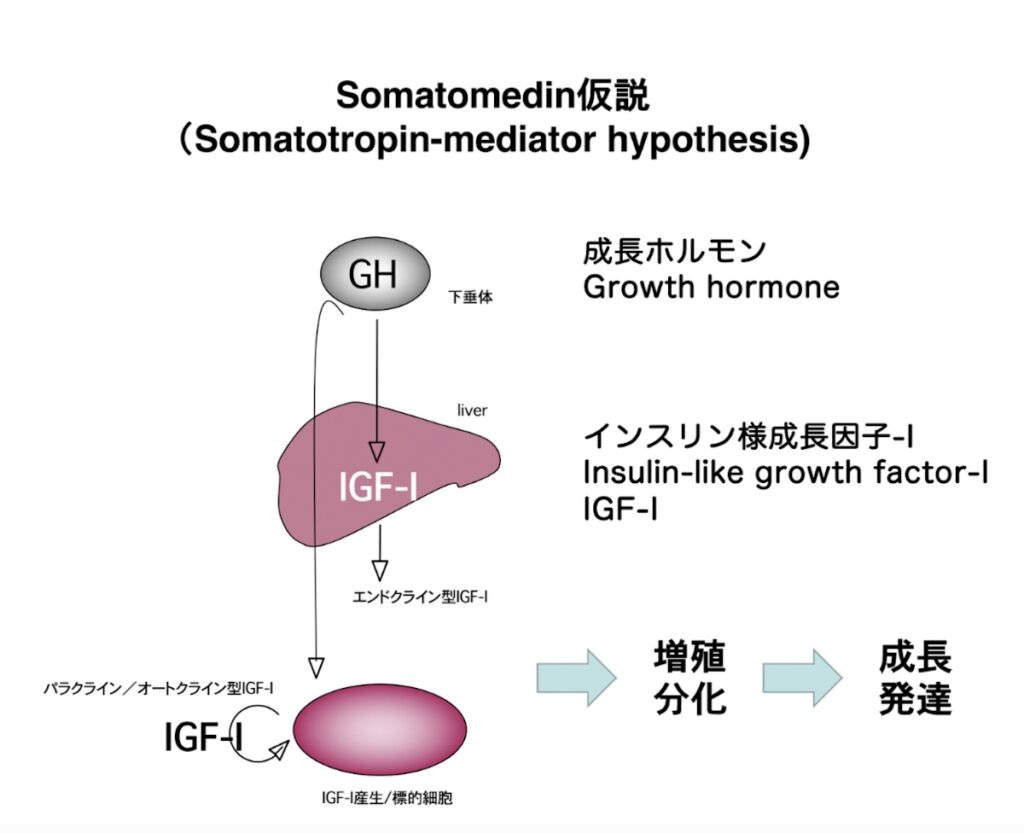

成長ホルモンは脳下垂体から出るホルモンですが、 これがいろんな臓器に働いて、「インスリン様成長因子-I(IGF-I)」をたくさん産生することになります。

このIGF-Iがさまざまな臓器に働いて、標的となる細胞を増殖したり分化したりして、成長や発達が引き起こされます。

このように、成長ホルモンは、直接ではなく、間接的に「IGF-I」というホルモンを介して皆さんを成長させているわけです。

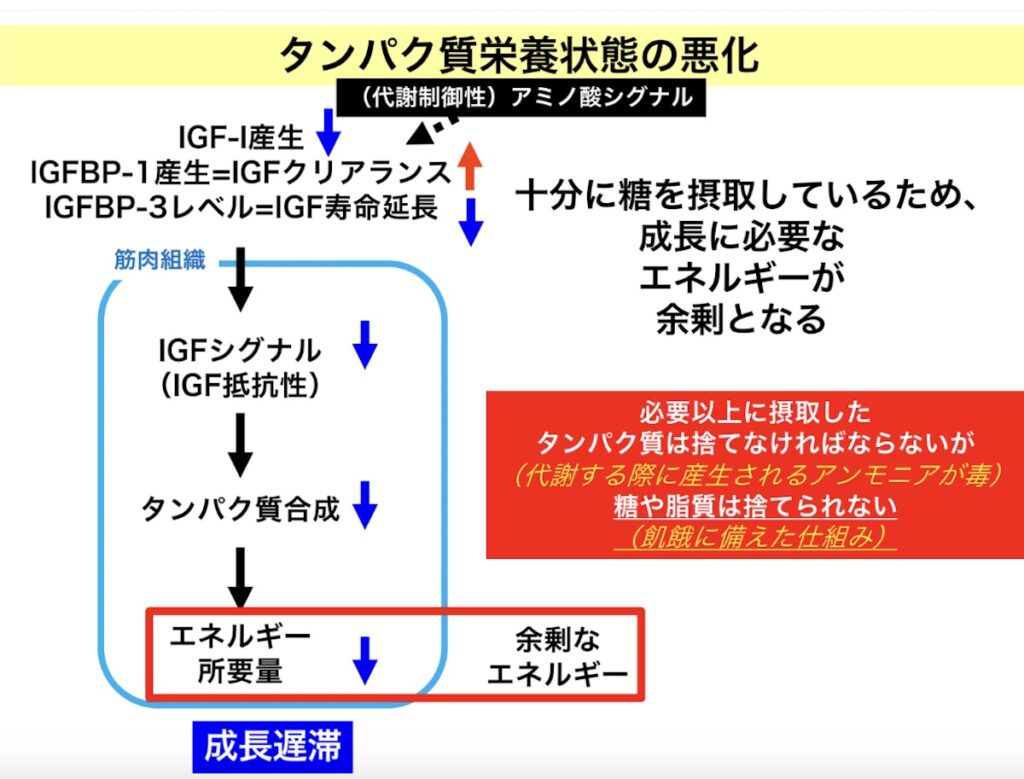

さて、必須アミノ酸を十分とっていない状態、私達は、タンパク質栄養状態が悪いというのですが、こういうとき体の中では何が起こっているのでしょうか。

実は、アミノ酸が足りないというのが信号になって、まず、肝臓などでいつも作られている「IGF-I」の生産が下がります。

「IGF-I」は、多くの臓器のタンパク質合成を増加させるホルモンなので、IGF-Iの生産が下がることで、筋肉などでタンパク質の合成が起こらなくなり、骨形成も起こりにくくなり、成長遅滞が起こるんですね。

成長しないということは、必要なエネルギーが減る、すなわち基礎代謝が下がるわけです。

タンパク質栄養状態の悪い、クワシオルコルの子どもたちは、多くはたくさんトウモロコシなどを食べ、エネルギーは十分に摂っています。トウモロコシは、必須アミノ酸が足りないので、成長遅滞となり、エネルギーが過多になってるわけです。

実はこれ、私たち大人でも同じようなことが起きます。

たとえば、今までたくさん食べていたのに、急に食べなくなったりすると、低栄養になり、エネルギーが余ることになります。

では、この余ったエネルギーは、どこに使われているのでしょうか。

余ったエネルギーが肝臓に行き、脂肪として蓄積される、すなわち脂肪肝になってしまう

生物の歴史の中で、長い間飢餓を経験した生物である私たちの体は、糖と脂質を捨てられないようにできています。それは、もしエネルギーが足りなくなったら、糖と脂質を燃やしてエネルギーを得るためです。

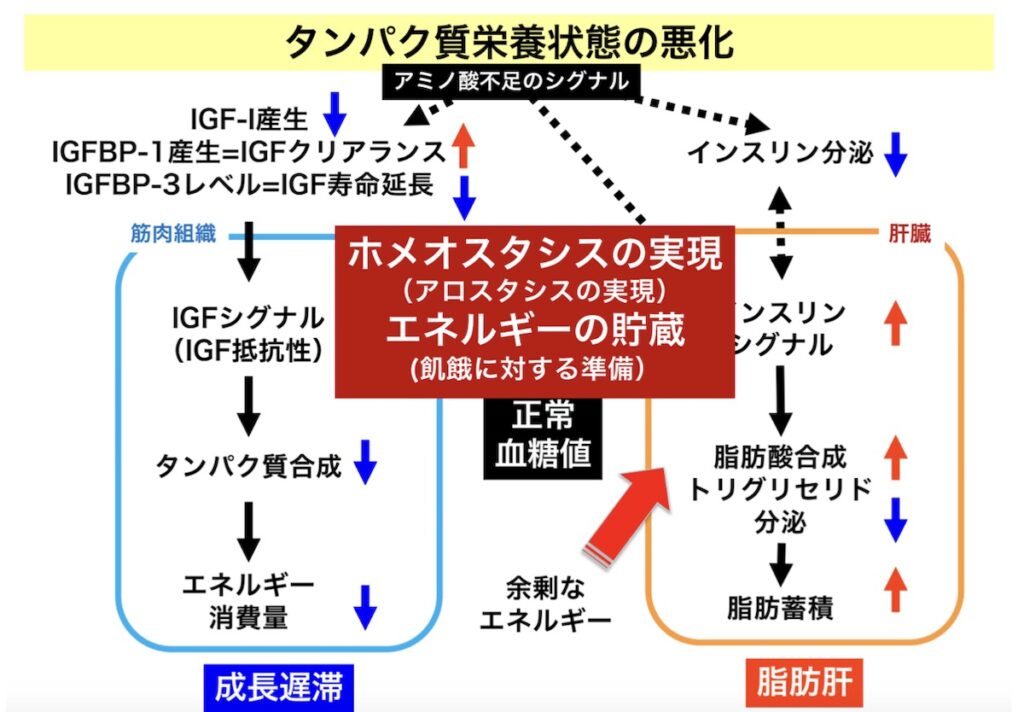

さて、タンパク質栄養状態が悪くて成長遅滞が起こっている子どもたちは、エネルギー過多になっているわけですから、血糖値が上がりそうじゃないですか。

しかし、測ってみると、彼らの血糖値は正常なんです。実はこれには、インスリンがすごく重要な役割を果たしています。

インスリンは、脂肪合成をあげるホルモンなんですね。実は、タンパク質栄養状態が悪くなると、肝臓でインスリンのシグナルが強まって、脂肪合成が増加し、余剰なエネルギーを肝臓に脂肪として蓄積させる、すなわち、脂肪肝になってしまうわけです。

これはおそらく、血糖値を上げないというホメオスタシス、恒常性の維持と、糖が余っても、もしもの時のために捨てずに取っておくという、飢餓に対する準備のためと考えることができそうです。

これが、私たちが見つけた仕組みです。

研究はこれで終わりだと思っていたんですが、ある日さらなる発見がありました。

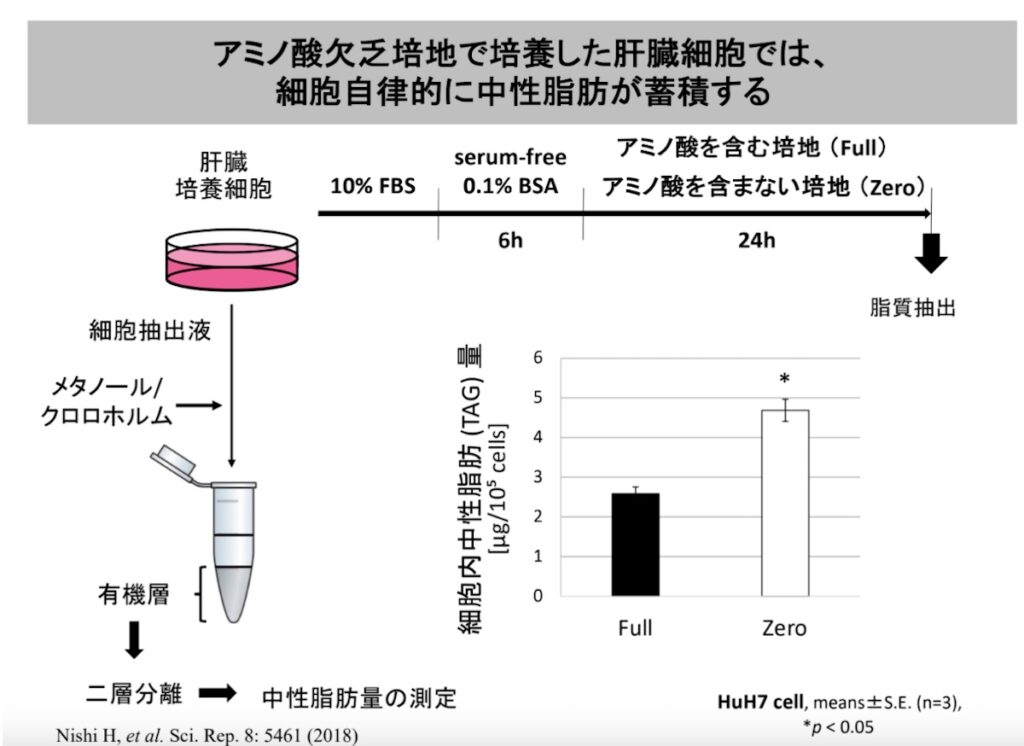

ある日研究員が驚くようなデータを持ってきました。それは、肝臓の培養細胞を、インスリンを含まない培地で、アミノ酸を含む・含まない培地で24時間培養し、 細胞の中の脂質量を測ったデータでした。

びっくりしたことに、インスリンが培地中に存在しなくても、培地中に アミノ酸が無ければ脂肪は溜まることが分かったんです。

つまりこれは、アミノ酸が足りないというシグナルが、ホルモンを介さずに、直接肝臓に働き、脂肪を蓄積させているということを示しています。

一体、どのアミノ酸がシグナルとなって、肝臓の脂肪蓄積が起こるのでしょうか?

機械学習(AI)を使った研究から、特別なアミノ酸がシグナルになっているわけではなく、血液中のアミノ酸のパターンが、肝臓への脂肪蓄積を引き起こす原因となっていることが明らかとなりました。

血液中のアミノ酸のプロファイルをコントロールすることで健康を維持できる

では、この研究内容を私たちの食生活に落とし込んで考えてみましょう。

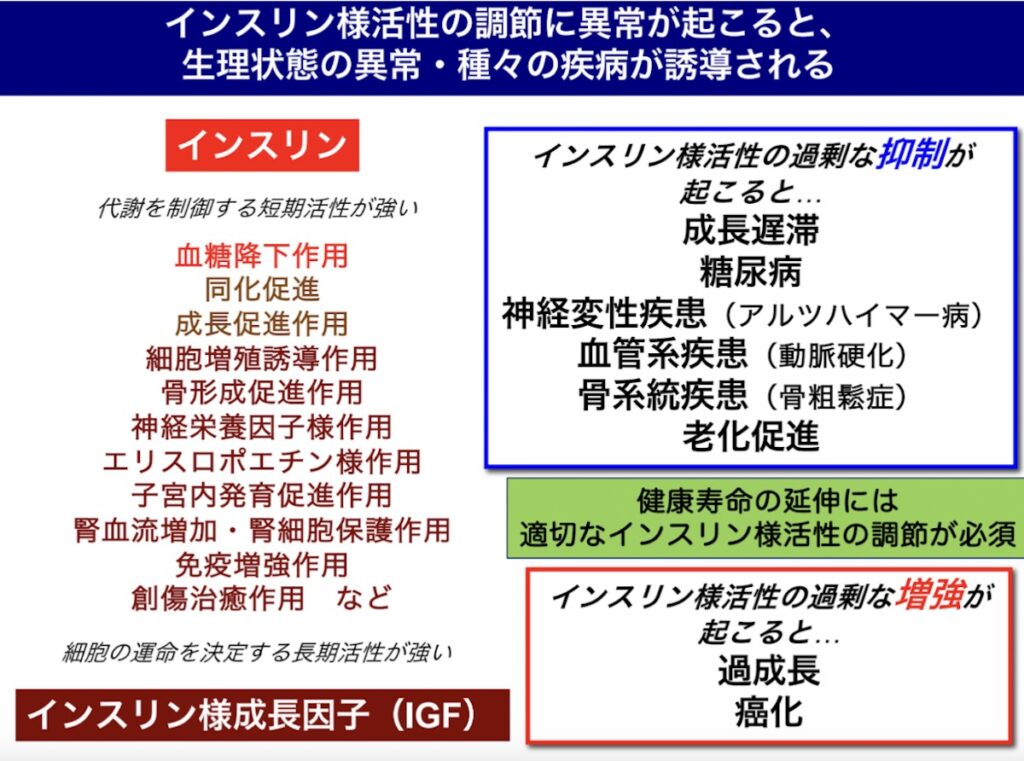

私たちは、摂る食事により血液中のアミノ酸パターンが変化し、これがインスリンやIGF-Iの分泌やシグナルに影響し、その結果、成長したり、成熟したり、老化が抑制されてたりします。

したがって、これらのホルモンの異常が起これば、いろいろな病気になったり、老化が起こったりします。

このような理由から、私たちが健康に一生を過ごすためには、その時期にあった適切なインスリン様活性を調節する必要があることになります。

血液中のアミノ酸プロファイルから生体の状況を予測できる

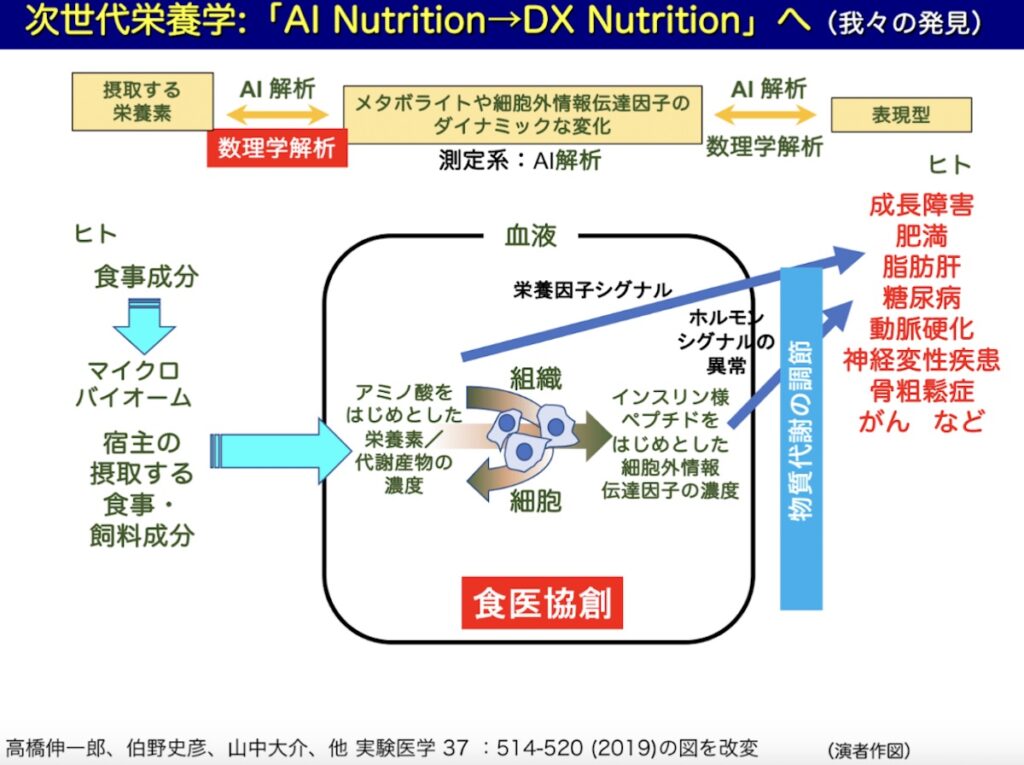

私たちは、血液中のアミノ酸のプロファイルから肝臓の脂肪量が予想できるのなら、NASHやNAFLD(※)も予測できるのではと考えました。

ヒトの血液を使った研究結果から、血液中のアミノ酸のプロファイルから、未病状態での疾病が予測できる可能性が明らかになってきました。

食事によって血液中のアミノ酸パターンが変化するということは、お話したとおりです。

これらの結果から、食事によって、病気を未然に防いだり、病気を治療したりできると考えているわけです。

現在ムーンショット目標5の私達のプロジェクトでは、「どういうものを食べたら血液中のアミノ酸濃度がどう変化するか」というAI解析や数理学解析を進めています。

「血液中のアミノ酸濃度がこのくらいにするためには、こういうものを食べたらいいのではないか」ということを示せるのではないかという研究になります。このアプローチを、「DX Nutrition」と呼んでいます。

※NAFLDはアルコールによらない脂肪性肝疾患で、このうち炎症を起こし線維化が進行する病態は非アルコール性脂肪肝炎、NASHと呼ばれ、肝硬変や肝癌を誘発する可能性があります。

餌中のアミノ酸をコントロールして美味しい食べ物を作る

次に、動物のアミノ酸をコントロールすることで、美味しく健康に配慮した食べ物を作れるのではないかという研究の話をしたいと思います。

食事により栄養状態が変わるのは、どの動物も同じです。特に、物質代謝を制御するアミノ酸シグナルというのは、酵母からヒトまで保存されています。

体内のアミノ酸のプロファイルに応答して、動物プランクトンもハエも、脂肪が溜まるということです。

そこで、農学部の一員である私たちは、アミノ酸シグナルを用いて、美味しい食べ物を作れるのではないかと考えました。

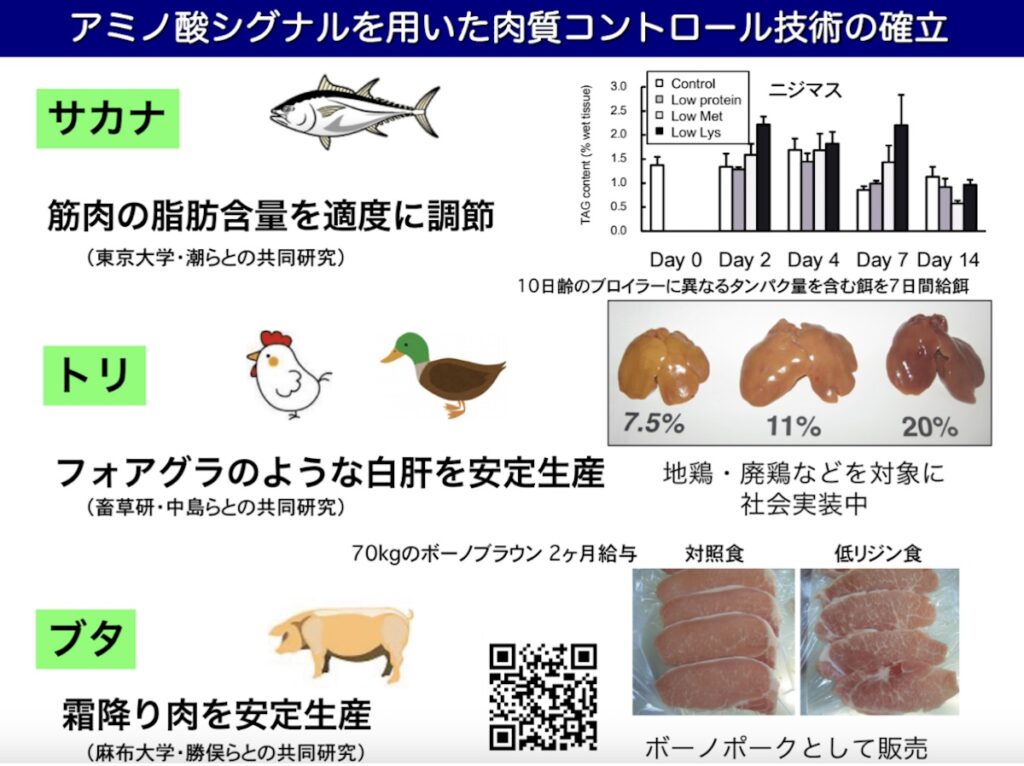

鶏肉

鶏はタンパク質が足りない餌を給餌すると、たちまち肝臓に脂肪が溜まります。

トリの肝臓に脂肪が溜まるのであれば、まずフォアグラ。

また、卵を産み終わり、殺処分されるしかないという廃用鶏を集めて、私たちの考えた餌を3日間食べさせると、とても美味しい白レバーが作れることがわかりました。

現在、美味しい白レバーの親子丼を売り出すための準備中です。

豚肉

筋肉に脂肪が溜まるのであれば、霜降り肉を作ることもできます。

私たちの研究では、低リジン食を給餌すると、筋肉に脂肪が貯まることが明らかになっています。この餌を豚に給餌すると、甘くて美味しい肉ができます。

私たちが開発に関わった豚肉は、現在「ボーノポーク」として販売されています。

魚

魚も、餌中のアミノ酸をコントールすることによって、肝臓あるいは筋肉、すなわち組織特異的に脂肪を溜めることができます。

肝臓に脂肪を貯めれば、筋肉の脂肪量を減らすことができますし、逆に筋肉に脂肪を溜めることもできます。

そのため、あまり脂肪を取れない方のために、ヘルシーな魚を育てることもできるわけです。

このように、餌中のアミノ酸量を介して各臓器の脂肪量をコントロールできれば、それぞれの消費者に合った美味しい食べ物を作ることもできるわけです。

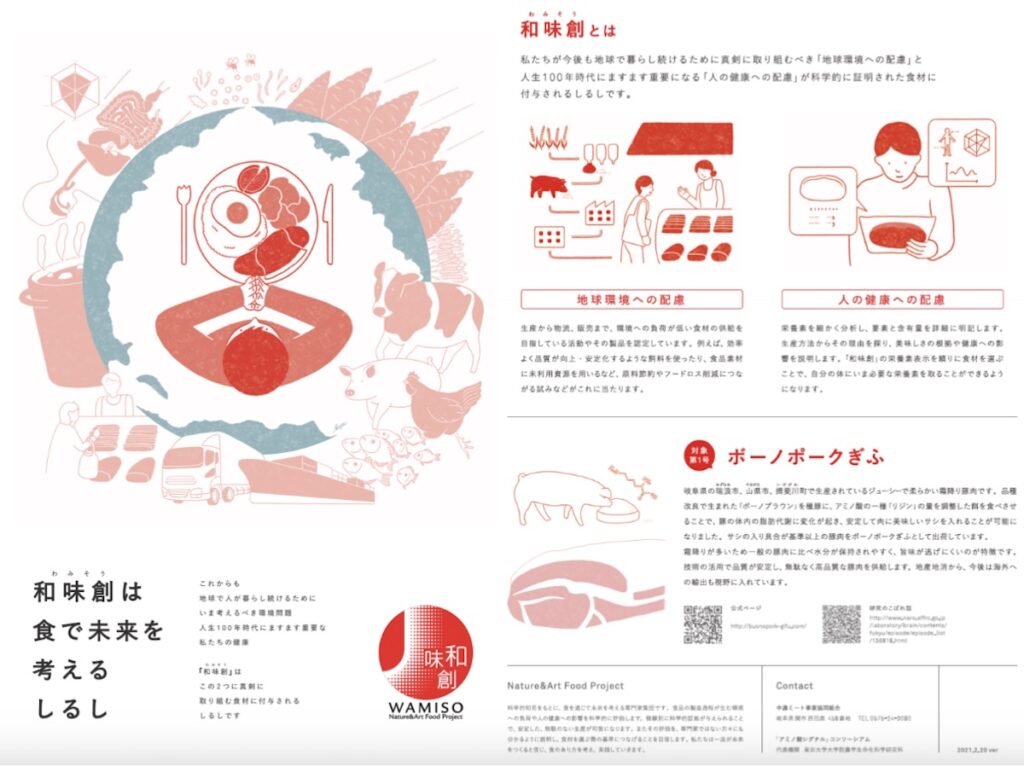

和味創(わみそう)

私たちは、地球の環境に配慮したり、人の健康に配慮したりしている食べ物に、この「和味創(わみそう)」というブランドを付けることにしています。

地球環境への配慮

生産から物流、販売まで、環境への負荷が低い食材の供給を目指している活動やその製品を認定しています。

たとえば、効率よく品質が向上・安定化するような飼料を使ったり、食品素材に未利用資源を用いるなど、原料節約やフードロスにつながる取り組みになります。

人の健康への配慮

栄養素を細かく分析し、要素と含有量を詳細に明記します。生産方法からその理由を探り、美味しさの根拠や健康への影響を説明します。「和味創」の栄養表示を頼りに食材を選ぶことで、自分の身体に今必要な栄養素を取ることができるような社会を目指します。

まとめ

ムーンショット目標5の先生方のプロジェクトの研究内容について高橋教授にお聞きしました。

現在の研究の目的は、血液中のアミノ酸プロファイルから肝臓の脂肪量が予測できるのなら、生体の状況や病気も予想できるのではないかというところから始まりました。

自分が何を食べたらどんな栄養状態になるのか。それにより、どんな生理状態になり、また病気が引き起こされるのか。そんなときに、どんな食事をしたら病気が予防できたり、治療できるのか。

さらに資源動物にどんな餌を与えたら、地球や健康を考えた食を作れるのか。

このような、人間や地球の未来を考えたメカニズムの研究をしているのが、ムーンショット目標5の高橋教授たちの研究内容ということが分かりました。

ではムーンショット目標5の高橋教授たちの研究は、私たちにどのように関わってくるのでしょうか。

第三弾では、ムーンショット目標5の高橋教授たちの研究が人類の未来にどのように生きていくのかについて詳しくお伺いします。お楽しみに!

(取材日:2024/8/26)

(資料提供:高橋伸一郎教授)