ムーンショット目標5(※)では、「2050年までに、未利用の生物機能等のフル活用により、地球規模でムリ・ムダのない持続的な食料供給産業を創出」を目指しています。

本記事は、ムーンショット目標5のプロジェクトについてのシリーズ第三弾。

ムーンショット目標5のプロジェクト全体の狙いや、どうやって実現していくかについて、その中のひとつのプロジェクトのプロジェクトマネージャー(PM)である、国立大学法人東京大学大学院農学生命科学研究科教授の高橋伸一郎さんに詳しくお聞きしました。

第一弾・第二弾はこちら▼

ムーンショット目標5の私達のプロジェクトが目指すもの「私たち、このまま生活していて大丈夫?」

ムーンショット目標5の研究内容「アミノ酸を使って体の状態を知る」

※ムーンショット、ムーンショット目標5について詳しくは下記のページをご覧ください。

ムーンショット目標5について

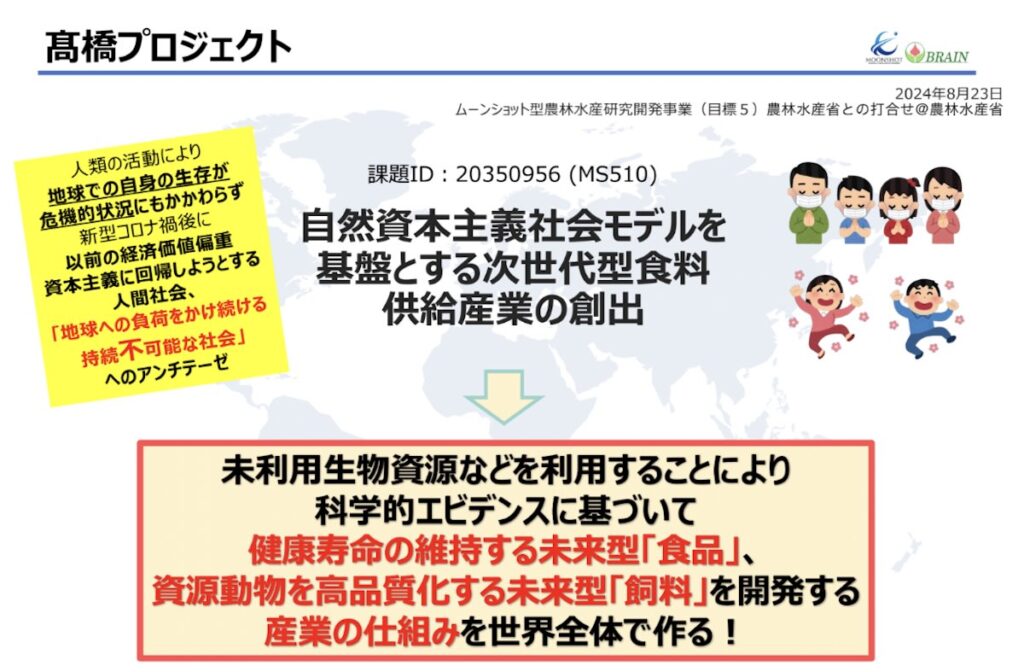

ムーンショット目標5プロジェクト「自然資本主義社会を基盤とする次世代型食料供給産業の創出」について

目次

高橋伸一郎教授について

国立大学法人東京大学大学院農学生命科学研究科教授。

もともとは栄養化学を専門としていたが、その後、主に「インスリン」やこれに似たホルモン「インスリン様成長因子」などが、生き物の一生に果たす役割を研究。

また、One Earth Guardians育成プログラムの立ち上げや、農学部の広報室活動にも関わり、現在ムーンショット目標5「自然資本主義社会を基盤とする次世代型食料供給産業の創出」のプロジェクトマネージャーを務めている。

食生活の変化で人類を救う

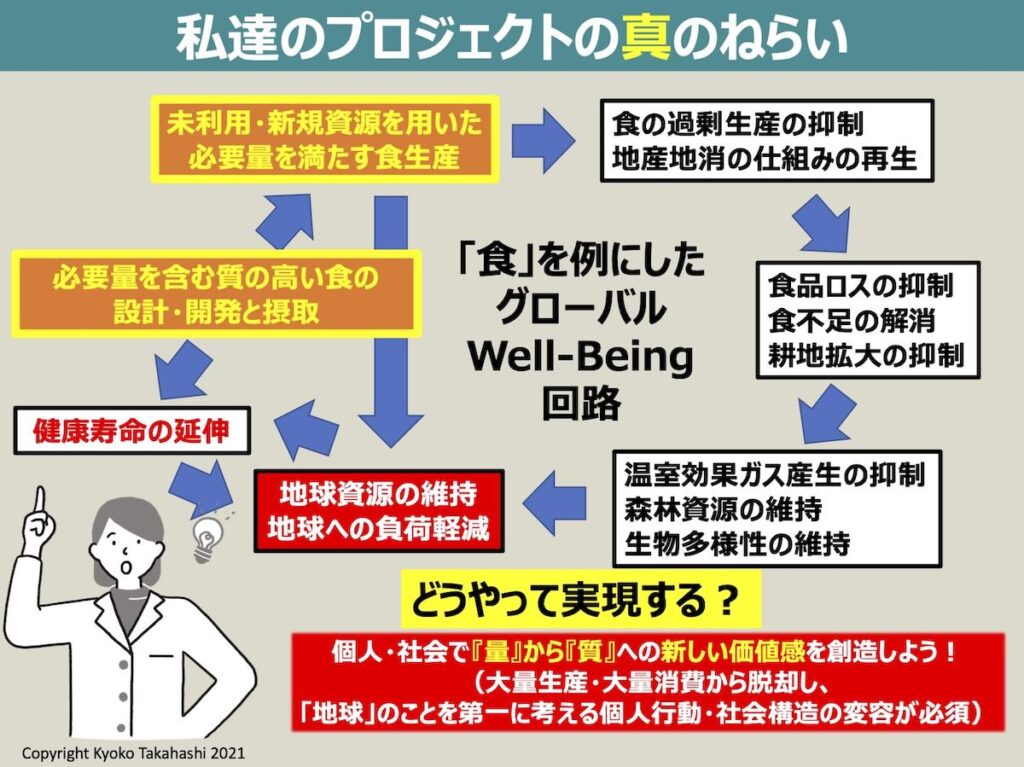

ムーンショット目標5のプロジェクトの狙いは、人びとの食生活を変えて、地球への負荷を減らし、結果として、人類を救うことです。

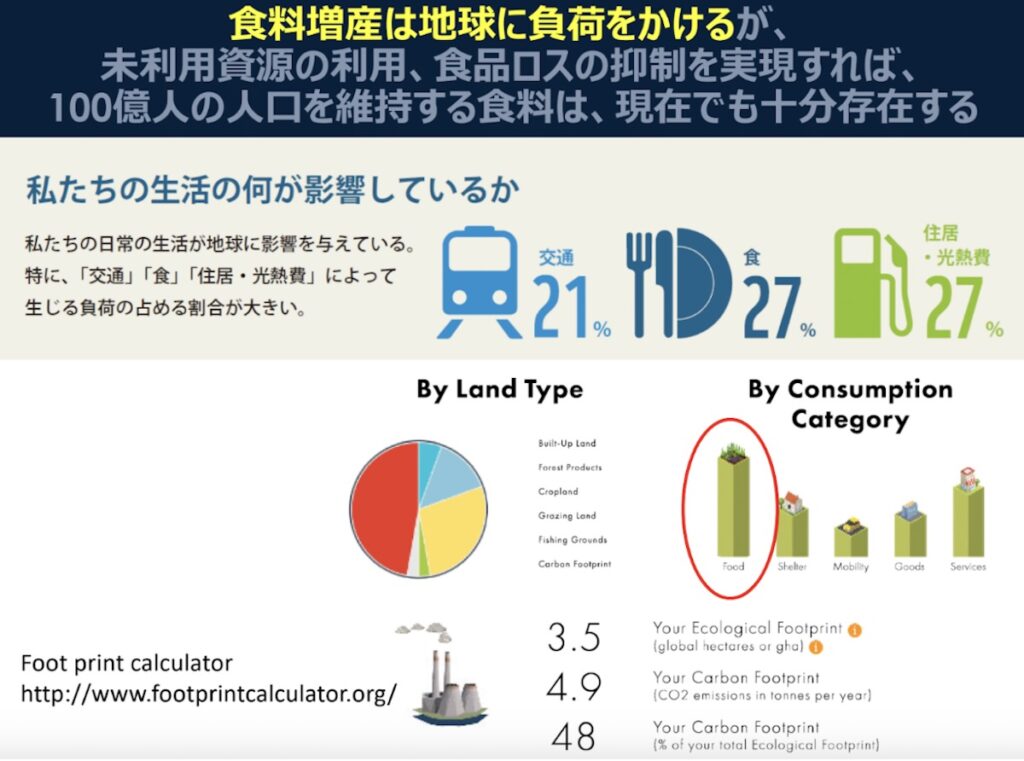

第一弾の記事でもお伝えしたとおり、食料の増産は地球に負荷をかけています。

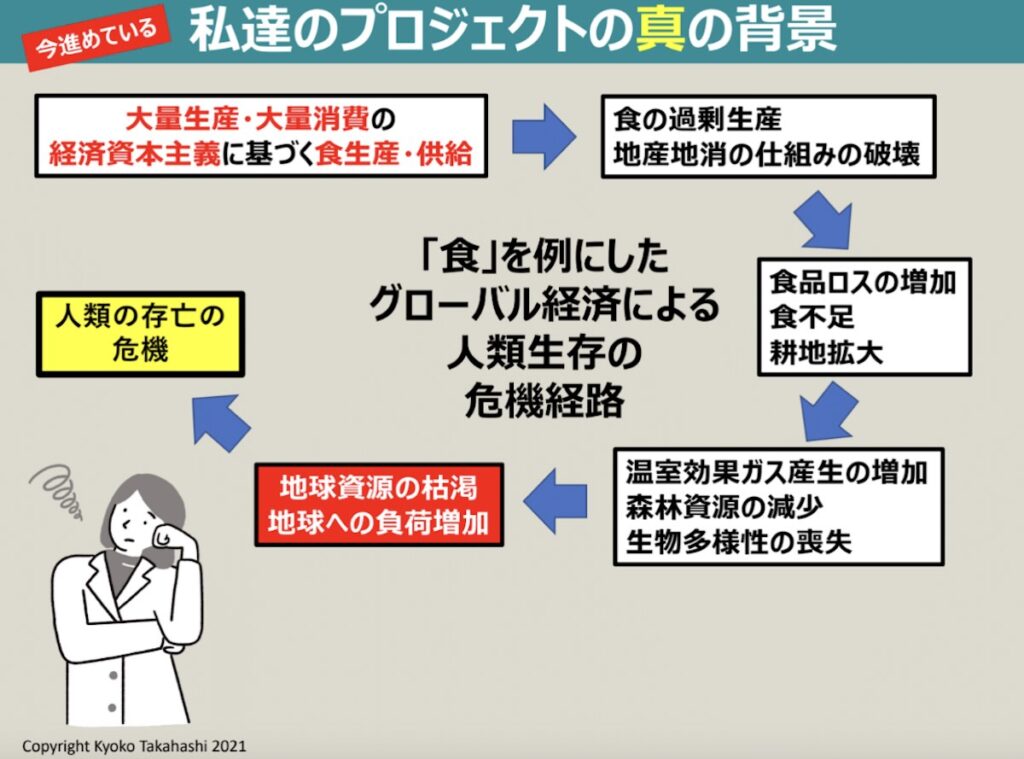

経済価値偏重主義によって食の大量生産・大量消費が続くと、食料の過剰生産が起こり、安い食を生産しようとするあまり地産地消の仕組みが崩壊してしまいます。その結果、食品ロス・耕地拡大が起こります。

これに伴い、森林資源が減少し、温室効果ガスが増え、それが人類滅亡の危機を引き起こすこととなります。

この一連の流れが、食を例にしたグローバル経済による人類生存の危機経路です。

食品ロスを防げば飢餓問題を解決できる

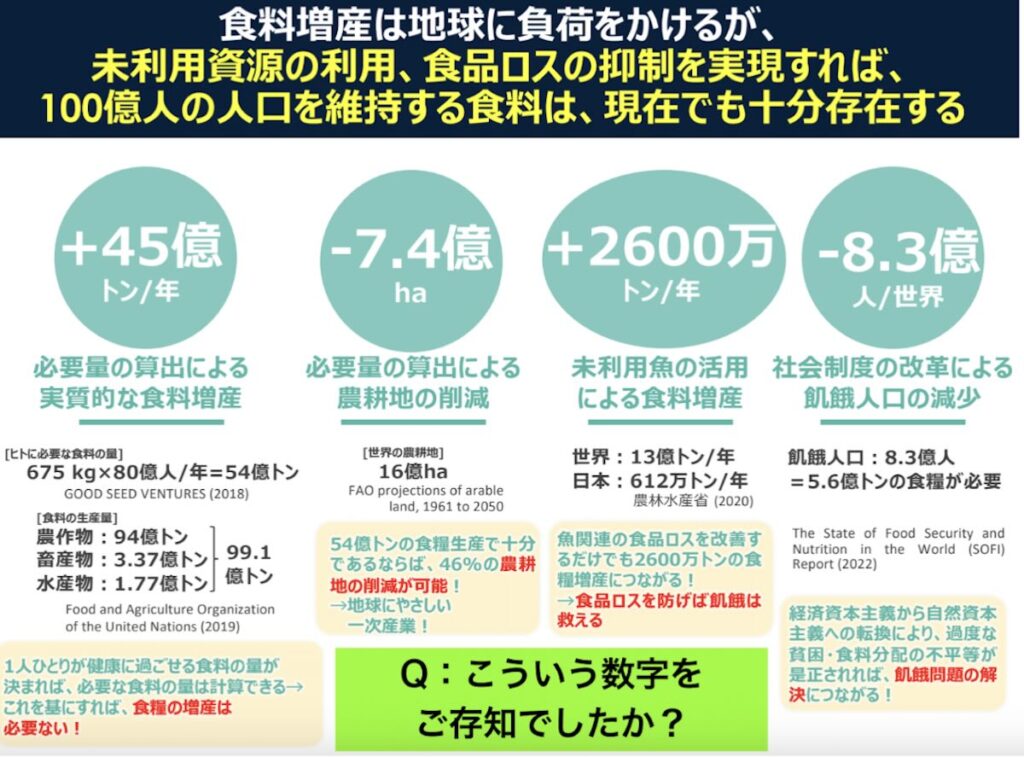

では、本当に今「食」は足りていないのでしょうか。

実は私たちは現在、食べ過ぎている状態ともいえます。そもそも、成長期ではない人たちは、10〜15%食べる量を減らしても問題なく、むしろその方が健康寿命が伸びることがわかってきています。

これをもとに必要な食料の量を試算すると54億トンとなり、現在、45億トンほど食料が余る計算になります。

もし、54億トンの食料生産 で十分であれば、7.4億ヘクタールの農耕地の削減が可能となります。さらに、魚関連の食品ロスを改善するだけでも、2600万トンの食料増産につながります。

漁で獲った魚のうち、約30%ほどしか私たちの口には入っていないといわれています。70%は捨てているんですね。

そして現在、8.3億人の人たちが未だに飢餓だといわれています。

飢餓を解決するには5.6億トンの食料がさらに必要とされているのですが、先述したよう食料は45億トン余っている計算になるので、その分を飢餓の人びとに回せば、この問題も解決するわけです。

つまり、実は今すでに、100億人の人口を維持する食料は十分存在しているんですね。

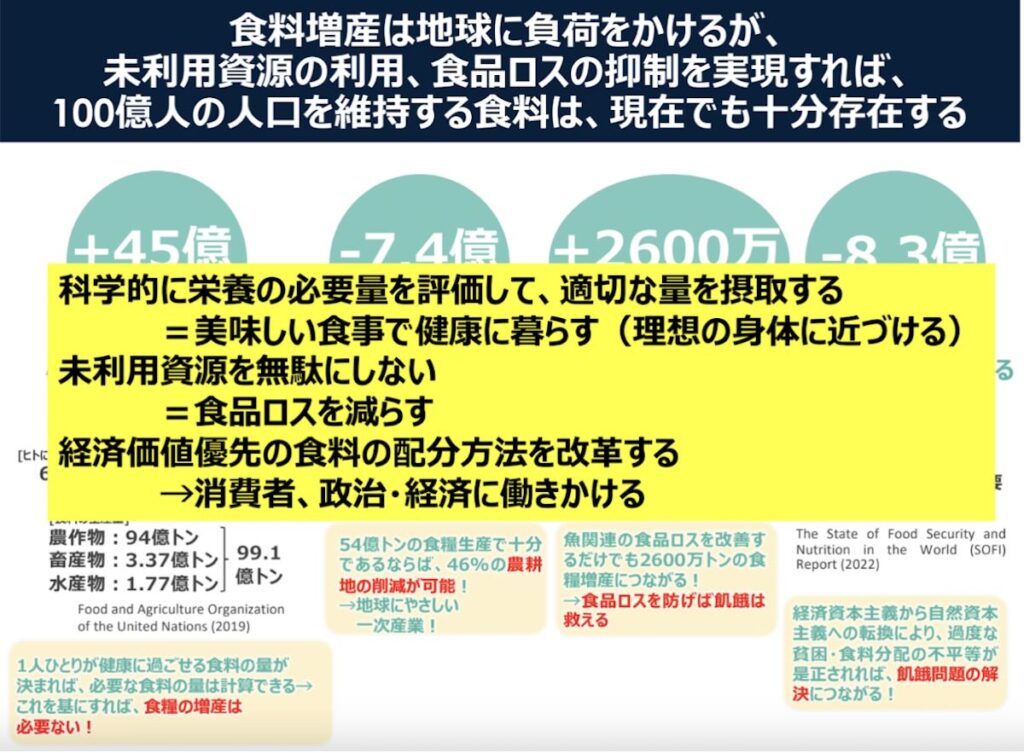

未利用資源を無駄にせず食品ロスを防ぎ、過度な貧困や食料分配の不平等が是正されれば、飢餓問題の解決につながるということになります。

さらに、科学的に栄養の必要量を評価して適切な量を摂取するということが、美味しいものを食べながら健康寿命を延長するということにも直結しているんですね。

70%が未利用魚である理由とは

未利用魚が70%にも及んでいる理由はさまざまですが、一番大きな理由として考えられるのは、値段がつかないために物流に乗らないことです。

これは、消費者にも問題があります。

それが食べられる魚にも関わらず「このくらいの長さ、このくらいの大きさが良い」というふうに自分たちが食べる魚の定義を決めてしまうので、生産者・供給側では、それを超えたものや小さすぎるものは食べられないと考え、物流に乗らないということになってしまうんですね。

ちなみに持ち運びのため、物流に乗せるためには同じトレーに魚を乗せないといけません。そのため基本的には同じ大きさのものを毎回運ぶことになります。トレーのサイズに合わないものは、捨てられることになってしまいます。

しかし、もちろん未利用魚も美味しく食べれるんです。

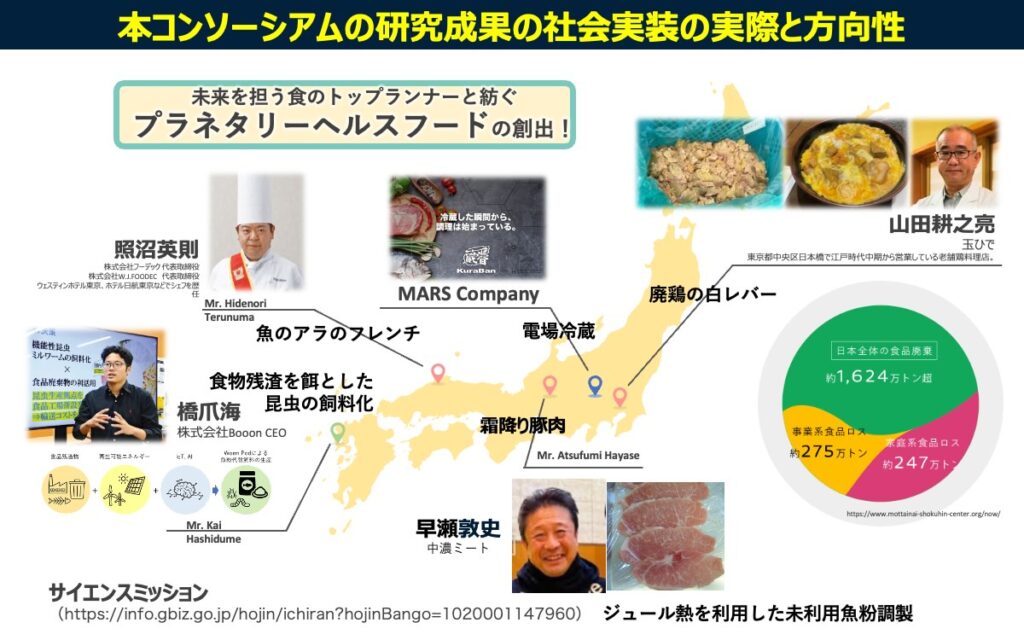

未利用魚にお金がつけば、物流に乗せることができます。そのため、現在未利用魚を加工して買えるようにしようというプロジェクトも進めています。

たとえば魚のアラの試食会や、魚粉にして魚の餌にするなど、さまざまな未利用魚の活用法が考えられているんです。

どうやって実現する?

ここまで、個人・社会で食の摂取を「量」から「質」へ変化させ、新しい価値観を創造しようというプロジェクトの話をしてきました。

では次に、どうやってこのプロジェクトを実現するか。ここで、ムーンショットのプロジェクトの登場です。

ムーンショット目標5「2050年の食と農」の一つが、私たちのプロジェクトです。

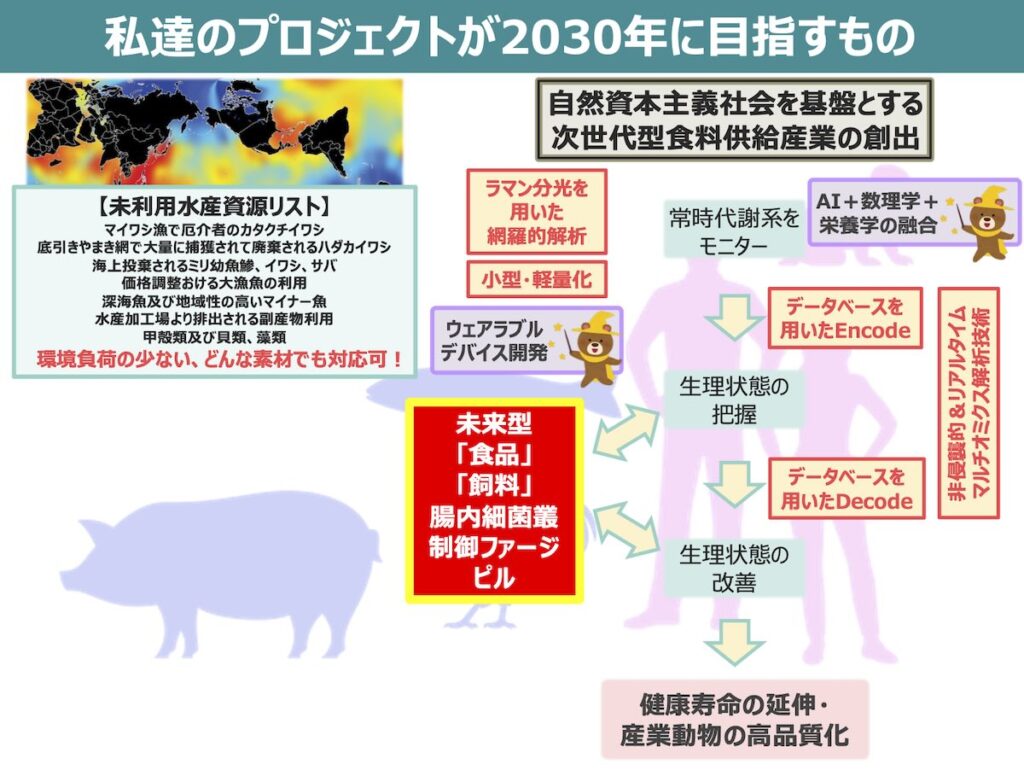

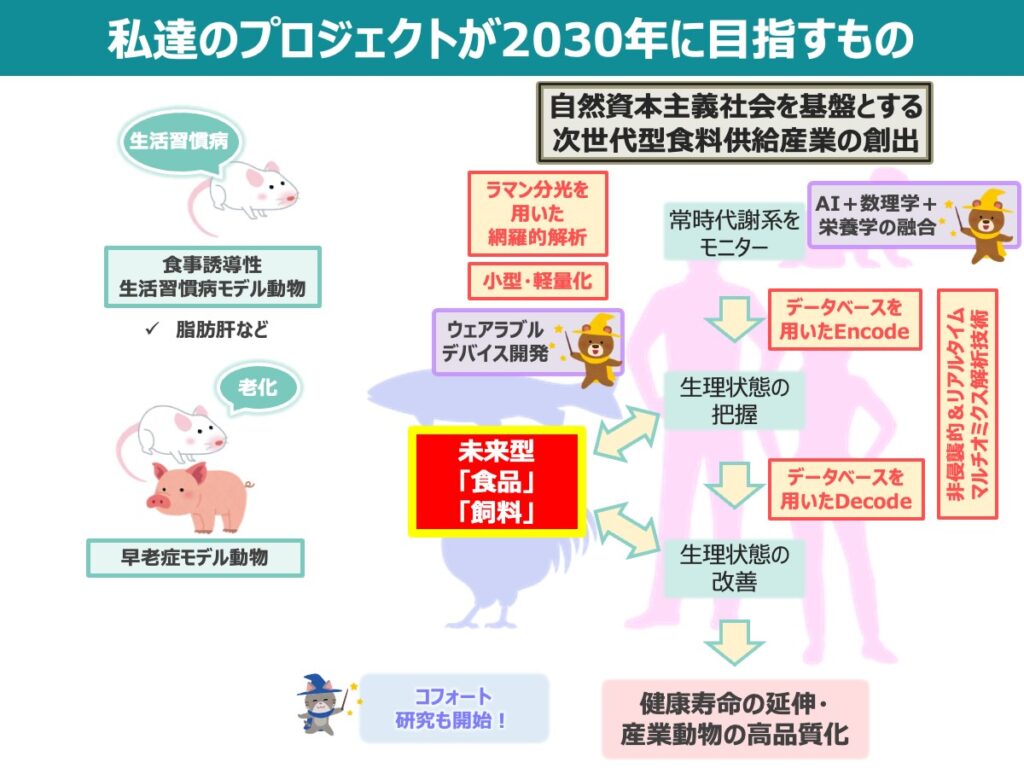

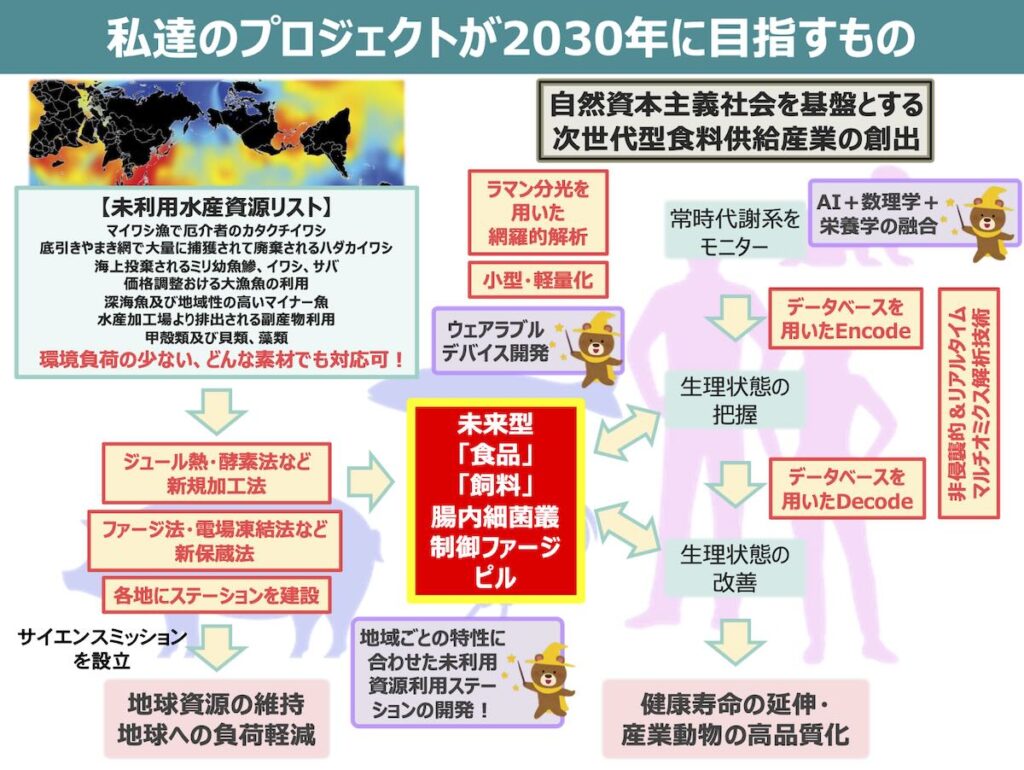

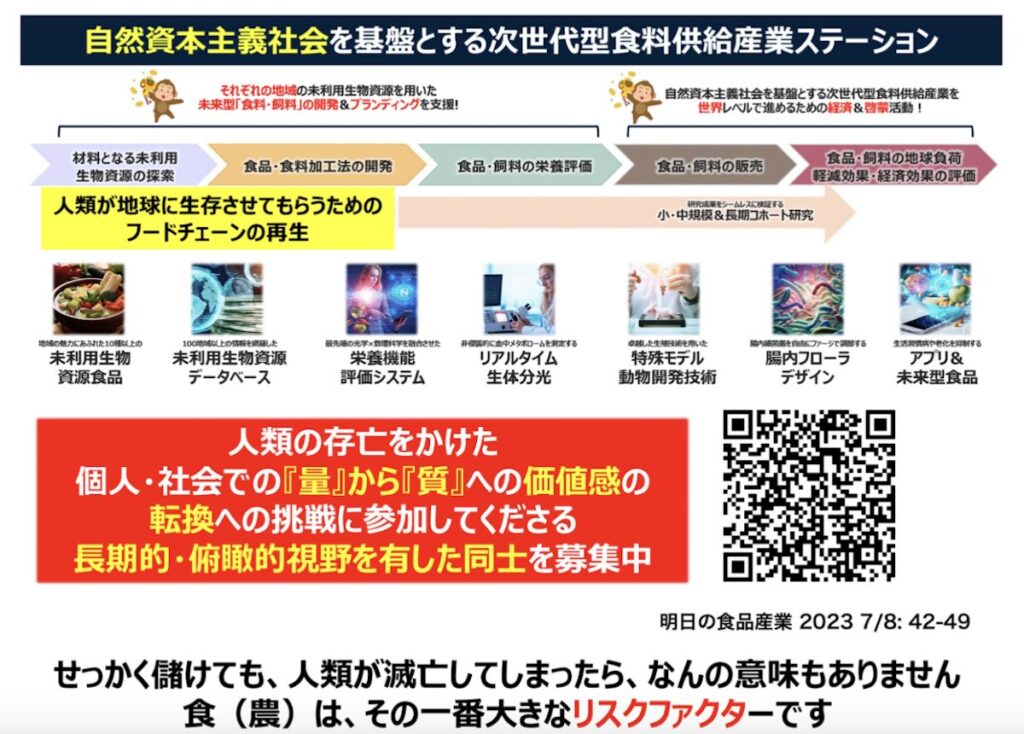

現在、私たちは「自然資本主義モデルを基盤とする次世代型食料供給産業の創出」というタイトルで、プロジェクトを進めています。

このプロジェクトは、地球上での人類の生存が危機的なのにも関わらず、 以前の経済価値偏重主義に回帰しようとする人間社会へのアンチテーゼと言えます。

具体的には、未利用資源を用いて、科学的エビデンスに基づいた未来型の食品とか未来型飼料を開発するような産業の仕組みを作るというプロジェクトです。

では、どのようにこのプロジェクトを実現していけば良いのでしょうか。

私たちは、人びとや動物の代謝系をモニターするという方法を考えています。

たとえば、前回ご説明したように、血中にある20種類のアミノ酸の濃度を測ると、それぞれ人、動物の栄養状態がわかります。

栄養状態がわかれば、人びとあるいは資源動物が健康寿命を延ばす、あるいは高品質化するために適したご飯や飼料を常に食べられるようになります。

手軽にアミノ酸の濃度を測れる「ウェアラブルデバイス」

しかし、常時代謝系をモニターするというのはなかなか難しいです。今着手しているのは、「ウェアラブルデバイス」の開発です。

測定対象から適切に分光情報を取得し、その情報から食品組成やメタボロームなどの情報を非破壊的かつ迅速に測定可能にする、というものです。

取得した分光情報から、アミノ酸の濃度を予測することができることがわかってきました。

現在の技術でこの測定は可能なのですが、それを時計のような小さな機器に組み込んで、更に個人で購入できる値段まで落としていくというのはこれからの課題で、多くの企業に投資してもらう必要があります。

実際にこのようにアミノ酸の濃度測定が可能になれば、人びとが美味しい食事を取りながら健康寿命を伸ばすことができます。さらに病気を予測できたり、血液検査も必要なくなったりすれば、医療費削減にもつながります。

健康のために、あるいは資源動物を高品質化させるために「こういうものを食べたら良い」というのがわかれば、未来型の食品や飼料も作ることができます。

実際にその未来型の仕入れや食品を作るために、現在コホート研究も進めています。

ほかにも、病気の原因になっている菌をピンポイントで殺す、抗生物質の代わりになるファージを使った研究なども進めています。

地球に生存するためのフードチェーンを再生

未利用魚のアラを使ったフレンチや廃鶏の白レバーなど、未利用資源を活かすための取り組みも進めています。

私たちの目的は、地球に生存させてもらうためのフードチェーンを再生しようということ。

美味しいものを食べてアミノ酸をコントロールするためには、食べた時の代謝を調べないといけないんですが、そのデータを使って新しい食べ物を作れないかと考えています。

そこにはさまざまな技術が必要で、さらに各地にステーションを作って地産地消する仕組みも必要なんですね。

これらの取り組みを実現するためには多くの人たちの協力が必要です。

私たちは、個人・社会での「量」から「質」への価値観の転換への挑戦に参加してくださる同志を募集しています。

これらのプロジェクトは、ムーンショット目標5のチームのみでなく、ほかの省庁の方たちと連携し、共創しながらやっていく必要があると感じています。

私たちがこれからの地球にできること

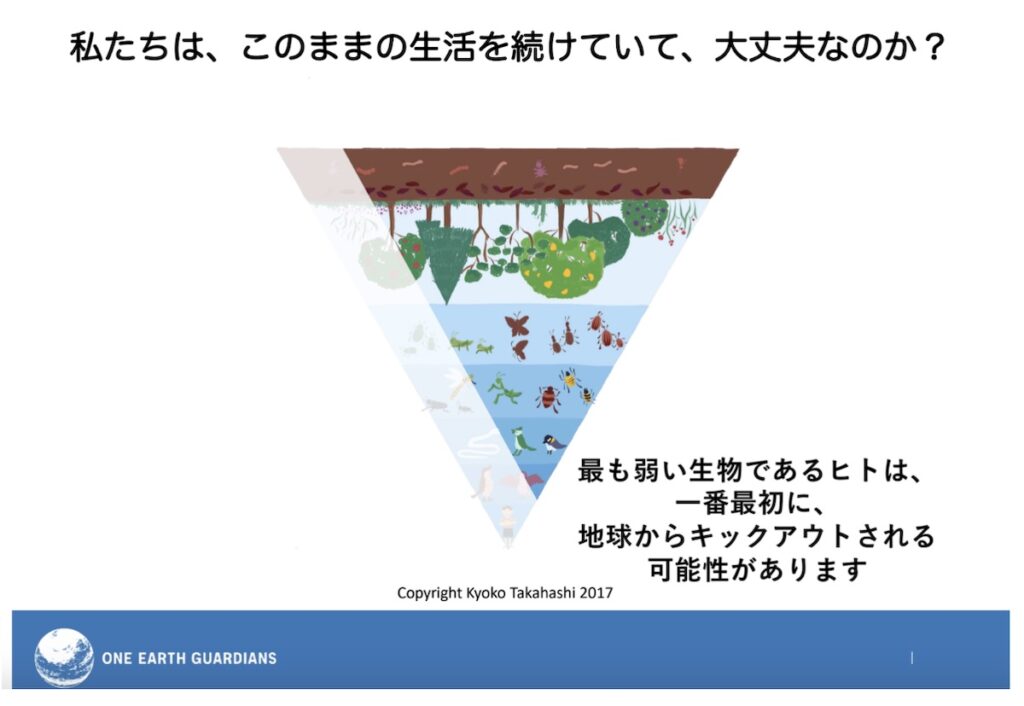

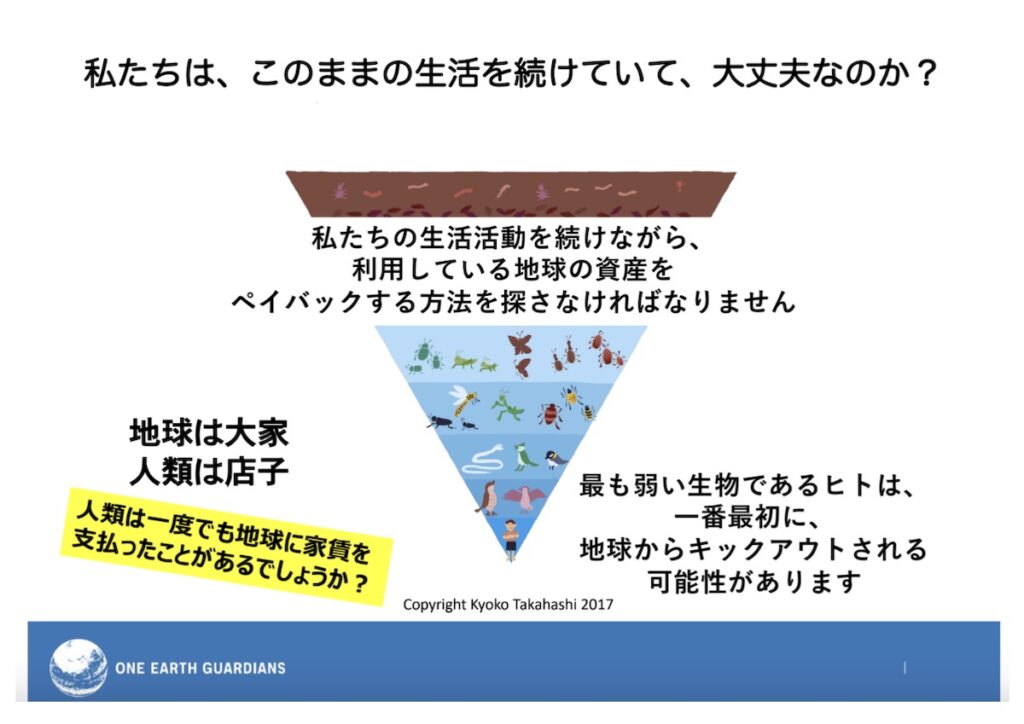

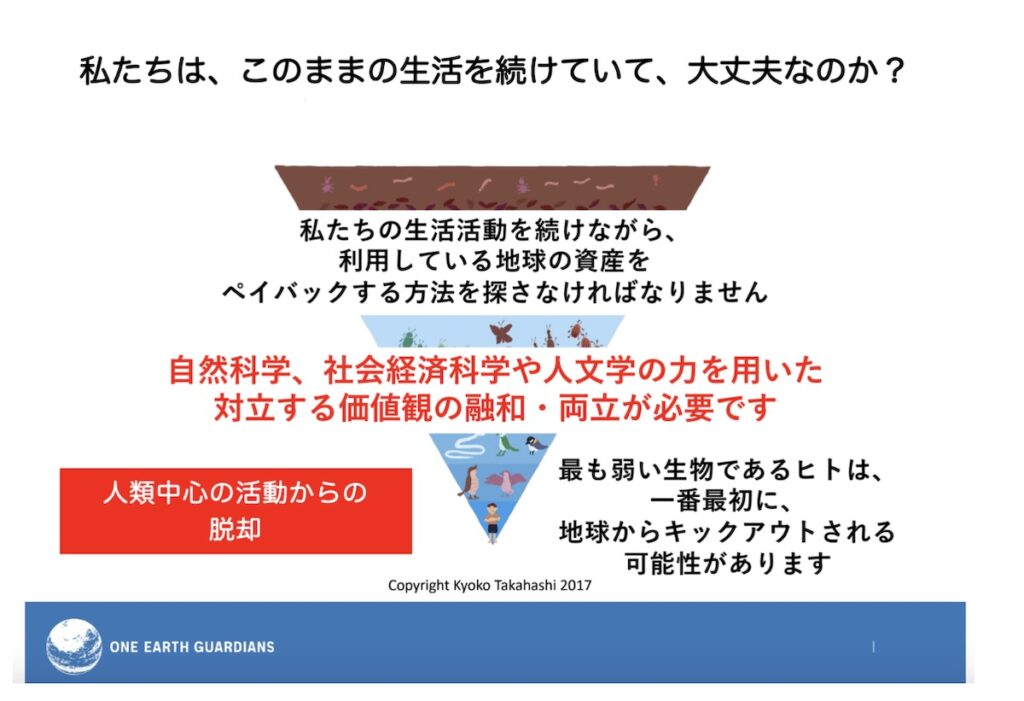

第三弾まで続いたムーンショット目標5のプロジェクトの連載ですが、全体通して伝えたいことは、最初に述べたように「私たちは、このまま生活を続けていて、大丈夫なのか?」ということです。

私たちは地球上の1番上にいる、というように考えられていますが、実は1番下にいて、最も弱い存在なんです。

それはなぜかというと、私たちを支えてくれている生物たちがいなくなってしまったら、私たち人間は一番最初に地球からキックアウトされるからです。

地球は大家さんで、人類は店子の一人です。

しかし、人類は一度でも地球に家賃を支払ったことはあるでしょうか。あるいは、隣に住んでいる人たちのことを真剣に考えたことはあるでしょうか。

地球にお返しをするためには、人間中心の活動から脱却しなくてはいけないでしょう。

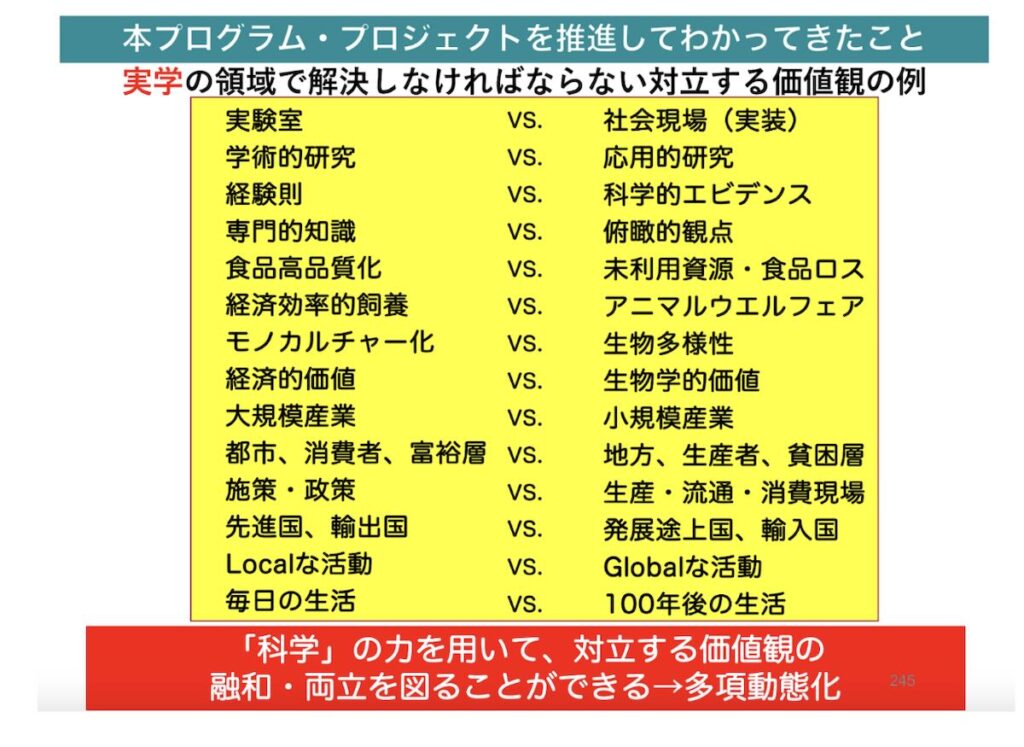

そのために、自然科学や社会科学・人文科学などの力を用いて、対立する価値観の融和や両立をしていくことが大切です。

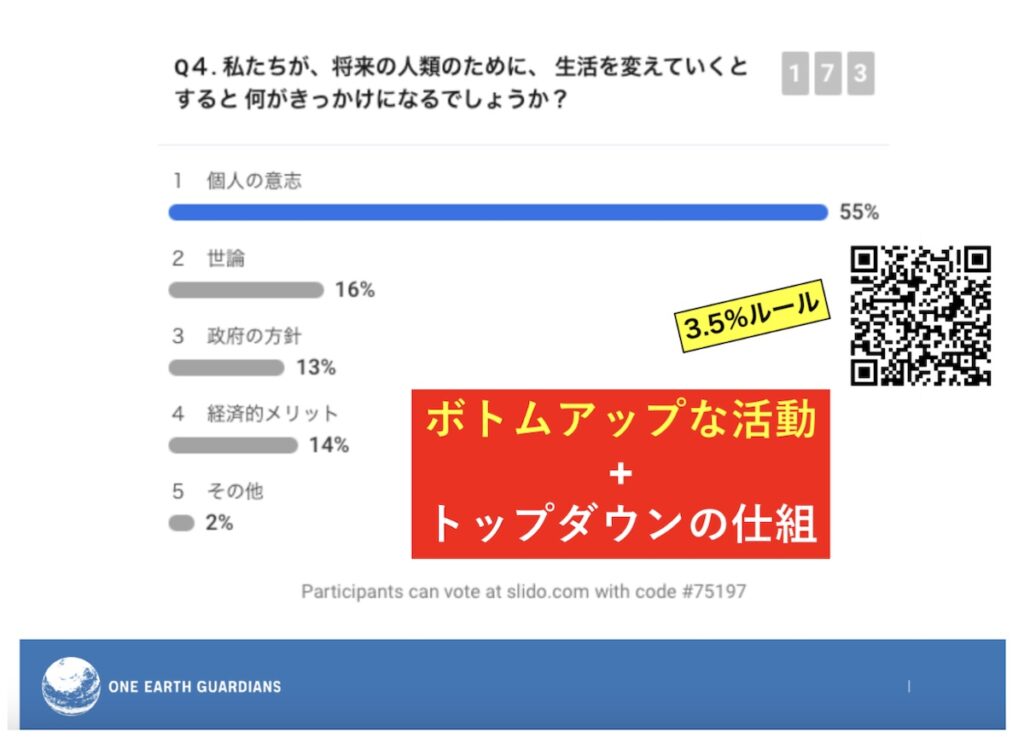

「私たちが将来の人類のために生活を変えていくとすると、何がきっかけになるでしょう」

こういう話を、出前授業に行ったとある高校で聞きました。

すると…

世論や政府の方針よりも、「個人の意志」がきっかけだと思っている人が一番多かったんですね。

私は、もしかするとこれはとても良い兆候なのではないかと思うんです。

自分の得だけでなく、周りの人や未来を考えた「地球への恩返し」を世論や政府の方針でなく、個人の意志で行うことができたら。100年後を見据えた長期的な取り組みが広がっていくことを期待したいです。

「自分もハッピー。それが地球にとってもハッピー」という状態を多くの人が実感できれば、毎日の生活だけでなく、未来の生活を考えられる余裕が出てくるのではないかと思っています。

とはいえ、急にこれまでの価値観を変えて生きるのは難しいことです。

まずは、今日から地球のために何ができるのか、身近なことから考えてみませんか。

その第一歩として、私たちの研究チームはあなたの参加をお待ちしています。

まとめ

以上、ムーンショット目標5のプロジェクト全体の狙いや実現方法について高橋先生にお伺いしました。

ムーンショット目標5のプロジェクトでは、食料の増産が地球に負荷をかけている現状に、人びとの食生活の変化で解決策を導く取り組みを行っています。代謝系モニターを利用し、栄養状態に即して食生活を変えれば、健康寿命を伸ばすことができ、医療費削減にも繋がります。

プロジェクトの具体的な活動は、そういった非侵襲的な代謝系モニターを個々が利用できる社会の実現や、食べられるはずなのに捨てられてきた未利用魚など未利用資源の活用など。

100年後の地球・人類のためのこうしたプロジェクトの実現には、ムーンショット目標5のチーム内だけでなく、地球に生きる人類皆が協力し合い、長期的に取り組んでいくことが大切です。

そのためには、私たち一人ひとりが、「100年後の地球のために今の生活を見直す」ということについて、しっかり考えていく必要があるでしょう。

(取材日:2024/8/26)

(資料提供:高橋伸一郎教授)