スーパーの野菜コーナーで売られている野菜は、どれも形も色も完璧で、大きさも揃っていますよね。しかし、その裏には、「形が僅かに不揃い」だったり、「既定サイズから少しはみ出てしまって」いたりするために、売られることもなく捨てられてしまう「規格外野菜」の存在をがあることを知っていますか?

味や栄養価には全く問題がないにもかかわらず、見た目だけで処分されてしまうなんて、もったいないと思いませんか?「規格外野菜」は食品ロス問題の一因として、見過ごすことのできない大きな課題となっています。

なぜ、もったいない「規格外野菜」が発生しているのか、その背景と、今後私たちができる対策について考えてみましょう。

目次

規格外野菜とは何か

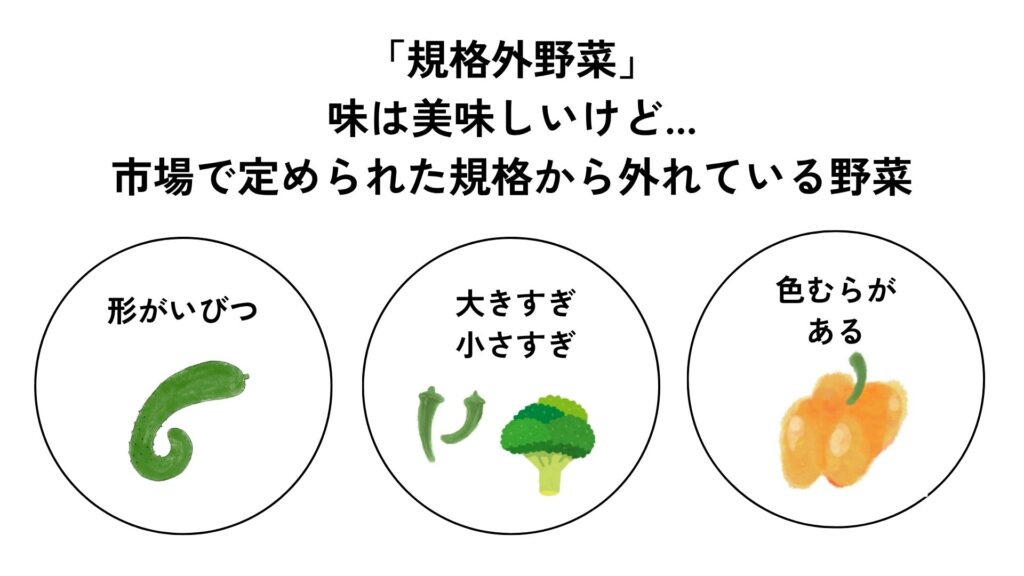

規格外野菜とは、市場で定められた規格(大きさ・形・色など)から外れている野菜のことを言います。具体的には、形がいびつであったり、サイズが基準より大きすぎたり小さすぎたり、色むらがあったり、あるいは少しの傷があったりといった見た目の理由で規格外野菜とみなされます 。多くの場合、味や栄養は、お店に並ぶ「正規品」とほとんど同じなのです。しかし、見た目の基準を満たさないだけで、市場に出すことができなくなり、規格外野菜の大半が処分されてしまっています。

参考:

規格外野菜が生じる背景:産地ごとの出荷基準と天候の影響

なぜ、市場における規格から外れているだけで、規格外野菜は捨てられてしまうのでしょうか。その背景には、各産地や農協が定める「出荷基準」があります。出荷基準とは、野菜を効率よく流通させ、品質を安定させるためのルールです。サイズや重さ、形状、色合いなどをあらかじめ厳しく定めることで、輸送や保管、店頭での並べ方がスムーズになる一方で、基準に合わない「規格外野菜」は出荷の対象から外れてしまい、結果的に廃棄されることが少なくありません。

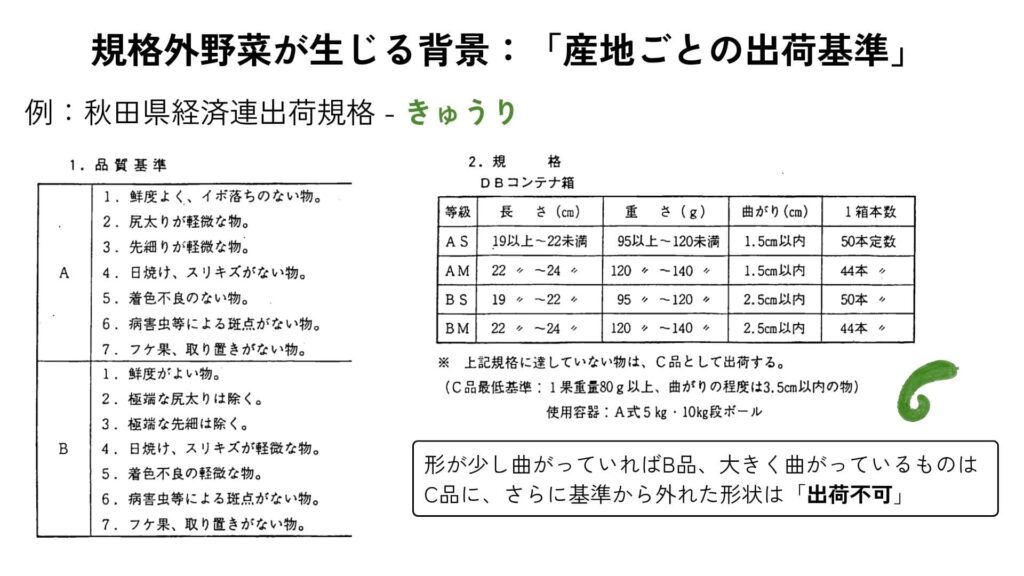

たとえば秋田県では、きゅうりの場合、色つきや鮮度がよく、長さがおおむね18〜22センチ、重さが110グラム以上といった基準を満たすものだけがA品・B品として出荷されます。形が少し曲がっていればB品、大きく曲がっているものはC品に、さらに基準から外れた形状は「出荷不可」となるのです。段ボールに詰める本数や重さまで細かく決められており、これらをクリアしなければ市場には出せません。他の産地でも、同様の出荷基準があり、基準を満たさなければ、「規格外」となり、出荷ができなくなります。

出典:農林水産省「出荷基準(県経済連出荷規格)」の表を一部引用

では、なぜここまで厳しくルールを設けるのでしょうか。例えば、加工・製造・外食産業において、調理は機械化が進んでいるため、形や大きさが不揃いだと、機械の動作に支障をきたします。また、店頭では見た目がよい野菜のほうが消費者の購買意欲を刺激するため、規格を満たすものだけが優先的に流通します。こうした事情から、少しでも基準を外れた野菜は売り場に並ばず、結果として廃棄されるケースが多いのです。

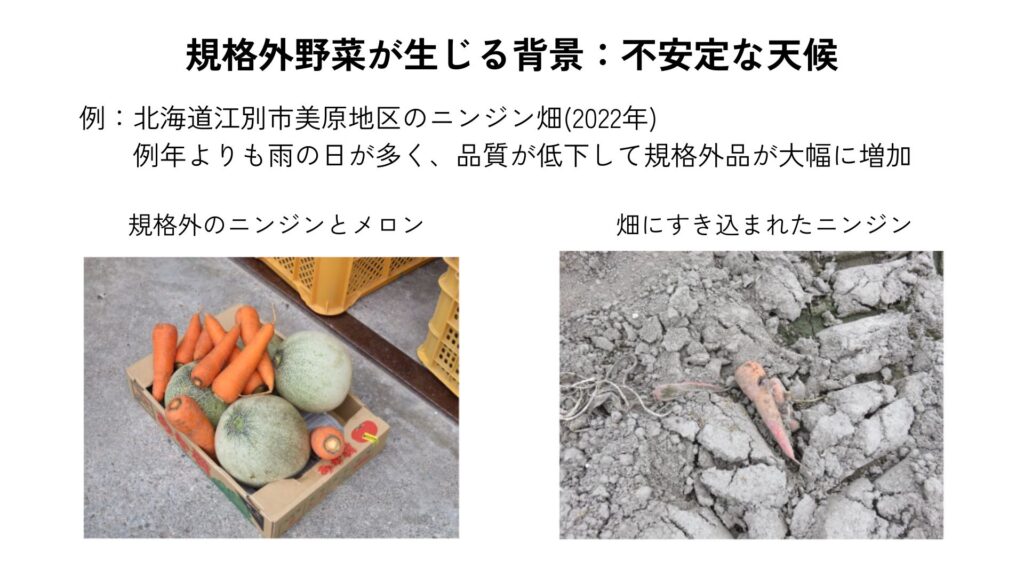

不安定な天候もまた、規格外野菜を増やす大きな要因になっています。例えば、北海道江別市美原地区のニンジン畑では、2022年は例年より雨の日が多かったため、品質が低下して規格外品が大幅に増加しました。一部の農家では、収量が例年の3分の1程度まで落ち込むなど、深刻な状況に陥っていたといいます。このうち一部は加工品用として安く販売されたものの、多くは畑にすき込まれてしまったそうです。

画像出典:北海道農政事務所札幌地域拠点「食べられるのに畑で廃棄されてしまう規格外野菜」

日本における規格外野菜廃棄量の実態

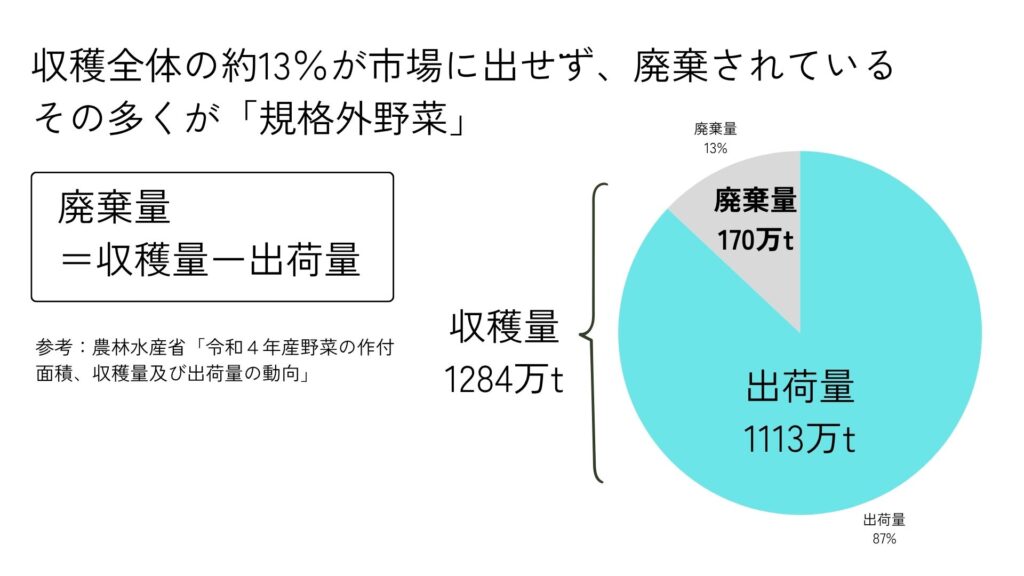

正確な統計はないものの、国内で収穫された野菜の量と出荷量を比べることで、おおよその規格外野菜の廃棄量を推測することができます。たとえば2022年には、野菜の収穫量がおよそ1,284万2千トンに対して、出荷量は約1,113万7千トンでした。その差が約170万トンとなり、収穫全体の約13%にあたります。この数字には、生産者が自家消費や肥料用にまわした分も含まれていますが、それらを除いても、かなりの量が規格外として廃棄されていると考えられています。

参考:農林水産省「令和4年産野菜の作付面積、収穫量及び出荷量の動向」

規格外野菜の有効活用に向けた取り組み

食品加工での活用事例

コンビニ大手のセブン-イレブンで売られている店内製造スムージー。実は、これにも規格外野菜が使われています。例えば、あまり使われないブロッコリーの茎や、大きさ・見た目で規格外となったフルーツも、原料として使われています。

画像出典:セブン-イレブン ジャパン「食品ロス低減にも貢献する『お店でつくるスムージー』」の画像を一部編集

参考:セブン-イレブン ジャパン「食品ロス低減にも貢献する『お店でつくるスムージー』」

他にも、コンビニ大手ローソンは自社農園の規格外野菜を惣菜やサラダに加工しているなど、大手企業も、規格外野菜活用に積極的に取り組んでいます。

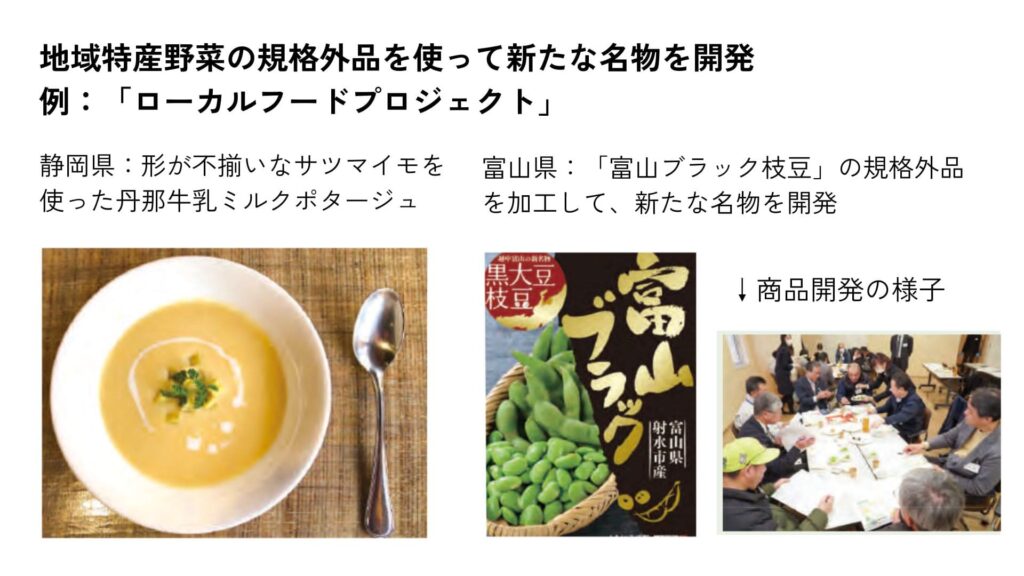

地域特産野菜の規格外品を使って新たな名物を開発

社会課題解決と経済性の両立を目指すローカルフードビジネスの継続的な創出を支援するプロジェクト「ローカルフードプロジェクト」のもと、多くの都道府県が地域特産野菜の規格外品を使って新たな名物を開発しています。

静岡県では、形が不揃い等で出荷できないサツマイモと地元産牛乳「丹那牛乳」を使い「丹那牛乳ミルクポタージュ」というスープが開発されました。

富山県では、本来量産が難しく希少な作物「富山ブラック枝豆」の規格外品をむき身や粗みじんペーストに加工して一次加工品化する試みが行われています。高付加価値化により当該生産物の認知度拡大と生産者の所得向上、生産拡大を目指しています。ペーストを使った、ドレッシング、味噌、ずんだ餡のどら焼きやおはぎ、ポタージュの5アイテムが新しく開発されています。

画像出典・参考:農林水産省「ローカルフードプロジェクト(LFP)令和5年度取組事例集」

非食品へのアップサイクル

規格外野菜は、食品としての利用に留まらず、非食品へのアップサイクルも進んでいます。代表的な例として、廃棄野菜を原料としたmizuiro株式会社の「おやさいクレヨン」 があります。

米ぬかから採れた米油とライスワックスをベースに、規格外野菜や、加工時に捨てられてしまう部分を着色料として活用しています。

参考・画像出典:mizuiro株式会社「おやさいクレヨン」

「規格外野菜」に目を向けてみよう

見た目が少し不揃いでも、味や栄養にはまったく問題のない規格外野菜。本来は立派な野菜なのに、形や大きさが基準に合わないだけで「訳あり」とされてしまう。その背景には、「規格品こそ良いもの」という私たち自身の思い込みが影響しているのかもしれません。

実際のところ、規格外野菜と一口に言っても理由はさまざま。「ちょっと形がいびつ」「成長の過程で小さな傷がついた」「糖度が足りない」など、一つひとつにきちんとした背景があります。こうした理由をきちんと説明し、納得できる価格で提供されれば、十分に価値を感じて購入する人は多いはずです。

最近では、スーパーや直売所で規格外野菜を「訳あり商品」としてお得に手に入れることができるほか、そうした野菜を使った加工品も注目を集めています。けれどもこれからは、単に「訳あり」とまとめてしまうのではなく「規格外」とされる背景を正直に明かし、消費者が納得して選べるような販売のあり方が求められていくでしょう。

味も栄養も十分、そして環境にも優しい規格外野菜。私たちが日々の買い物でこうした野菜を選ぶことが、食品ロス削減の第一歩です。ぜひ、あなたの食卓にも取り入れてみませんか?

(文・構成・画像 TET学生編集部 mm )