皆さんは、「未利用魚」という言葉を聞いたことはありますか?食べることができ、食べてみたら美味しく、栄養もあるのに、とある理由で「市場に出せず「利用されていない」魚のことです。

未利用魚は、私たち人間からすると、単に利用していない魚、あるいはもったいない魚となりますが、海洋生物の視点・地球規模で考えると、生態系の不安定化を招く可能性のある問題であると言われています。また、「市場に出せないから」と廃棄されてしまう未利用魚も多く、食品ロスの増加、それによる温室効果ガスの増大、地球温暖化の進行など、多くの地球規模の問題にもつながります。

なぜ、もったいない「未利用魚」が発生しているのか、その背景と、今後私たちができる対策について考えてみましょう。

参照:地球を考える食卓「まだ食べられるのに捨てられている食べ物「食品ロス」を減らしてより地球にも人にもやさしい社会をつくろう」

目次

そもそも「未利用魚」はなぜ利用されていない?

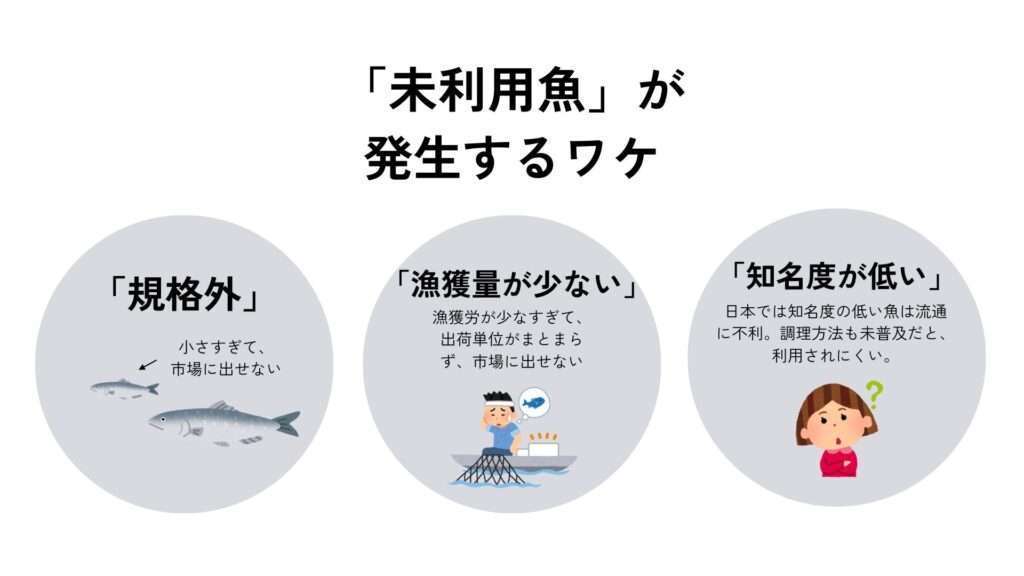

未利用魚とは、食べてみたら美味しく、栄養もあるのに、様々な理由で「市場に出せず」「利用されていない」魚のことです。なんと、日本の水揚げ量の30〜40%は未利用魚になっていると言われています。美味しい魚なのに、なぜ未利用魚になっているのでしょうか。その理由を見てみましょう。

規格を満たさず市場に出せない

魚の流通市場では、規格(重さなど)が決められているため、それを満たさない魚は市場に並びません。

そのため、規格外の魚は獲れても未利用になってしまいます。

知名度が低く売れない

私たち消費者もよく食べるのは、一般に名前知れた魚ばかりで、聞いたことがないような魚を買う機会はほとんどないと思います。

それもあって、日本の魚市場では、収益性を重視して定番の魚ばかりが流通し、知名度が低く未利用魚になっている魚が多くあります。

漁獲量が少ない

漁獲量が少なくロット(出荷単位)がまとまらないと市場に出せません。

日本の魚市場のほとんどが小規模で水揚げ量が少なく、市場に出すことができない魚がたくさんあります。

その他にも、見た目がよくない、加工や調理に手間がかかる、など様々な理由で多くの魚が未利用魚になっています。

(参考:「未利用・低利用魚介類資源の利用意義・発生要因・流通改善に関する一考察:先行研究レビューおよび事例分析によるアプローチ」沿岸域学会誌35巻3号)

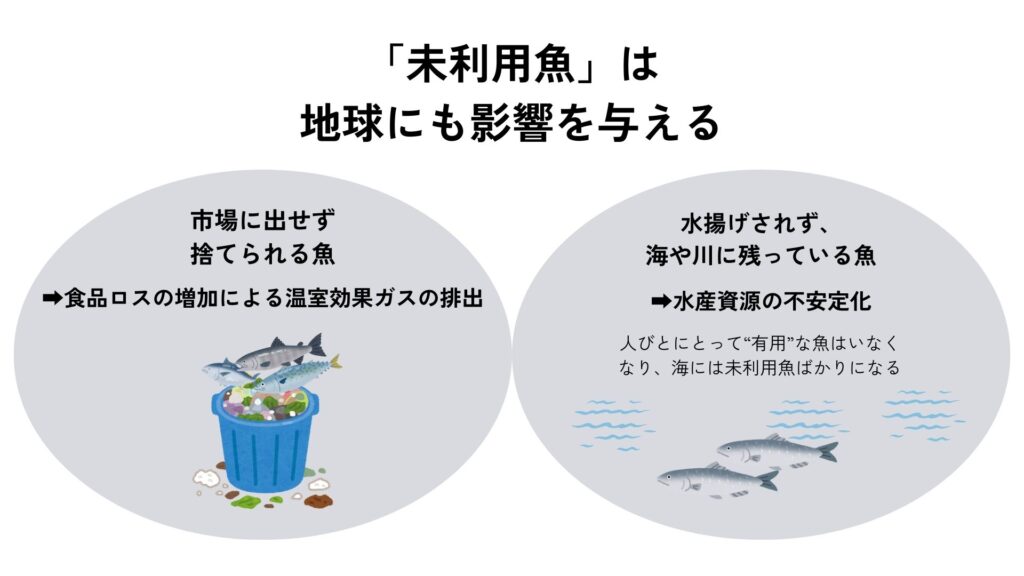

未利用魚が地球環境・私たちの暮らしに与える影響

未利用魚には、「市場に出せず捨てられてしまう魚」や「水揚げされず海や川に残っている魚(低利用魚とも呼ばれます)」が含まれています。市場に出せずに魚が廃棄されてしまえば、食品ロスは増加し、食品ロスの焼却・埋め立てによる温室効果ガスの排出など、地球温暖化も進行してしまいます。

また、人々にとって有用な魚ばかり漁獲し、その他の魚を廃棄する、あるいはそのまま海に残すことで、海の中の未利用魚(低利用魚)の割合が高くなると、生態系は不安定になります。また、それは水産資源の不安定化にもつながり、我々人間も将来的に安定して水産資源を利用できなくなってしまうかもしれません。

地球環境を守り、安定して魚を食べられる暮らしを守るためにも、未利用魚の活用が今、求められています。

参考:SDGs ACTION!「未利用魚とは? 利用されない原因や注目の理由、活用事例を紹介」

未利用魚を活用ために私たちができること

未利用魚を活用するために行われている取組みは日本全国にたくさんあります。まずは様々な取組みについて学び、自分が住んでいるところの取組みを自分でも調べてみて、活用してみましょう!

取組み1)長崎県佐世保市:魚市場の食堂で未利用魚メニューや未利用魚セットを販売

五島列島などの好漁場に恵まれた長崎県佐世保市では、多種多様な魚種が水揚げされますが、規格外品も多く発生します。そこで、佐世保の魚市場では、「魚市場 もったいない食堂」を開設し、未利用魚を有効活用しています。また、「もったいないセット」として未利用魚のオンライン販売も行っています。下処理を施し真空パックで包装し、消費者に届くまでの温度管理を徹底し鮮度を保つことで、普段なじみのない未利用魚でも、だれもがおいしく・手間をかけずに食べられるように工夫されています。

「日替わりセット」佐世保魚市場で水揚げされた魚を主に使用した日替わり定食。毎日変わるので飽きることなく楽しめる。

参考:

取組み2)北海道函館市:獲れた魚ありきの「未利用魚介プロジェクト」

もともと、函館近海で獲れるサバなど様々な魚は、美味しいのに、漁獲量が不安定で、出荷に十分な量がとれず値段がつかないことから、よく未利用魚になってしまっていました。

そこで、小ぶりで規格外だったり漁獲量が少なかったりするために市場で取引がされない魚介や、知名度がなく利用されない魚介を仕入れて製品化するべく、北海道函館市で2023年6月にスタートしたのが「未利用魚介プロジェクト」です。

函館の漁師から仕入れた未利用魚に、

- じもとの旨みを詰め込んだ万能調味料(合同会社EGAO)

- 長期保存を可能にするレトルト技術(エビスパック)

- 海産物問屋が手がける一次加工(福田海産)

- ラベル・包装資材のデザイン(坂口包装資材)

など、函館地元企業の知恵と技術を組み合わせ、様々な未利用魚加工商品(長期保存可能)を開発し、販売しました。実際に、値段がつかなかった200kgのサバが1か月で完売したとのことです。

また、パッケージには魚の名前を入れずに、商品名を「未利用魚介プロジェクト」に統一し、どんな魚が獲れても対応できるようにしています。まさに商品ありきではなく、「獲れた魚ありき」。

函館市のふるさと納税でも、未利用魚介プロジェクトの商品を購入することができます。そのときにしか食べられない未利用魚のおいしさをぜひ楽しんでみませんか?

参考:北海道の人、暮らし、仕事。 くらしごと「Vol.28~函館発 未利用魚介プロジェクト~」

取組み3)月に一度未利用魚を活用した料理パックが届くサブスク「フィシュル」

フィシュルは、日本の食と漁業を守るため、株式会社ベンナーズが2021年3月にスタートした、未利用魚を活用した料理パックセットを月に1度ご自宅にお届けするサブスクリプションサービスです。

フィシュルが今まで使用した魚種は、2023年7月時点で50種以上とのこと。

今まで利用されてこなかったもったいない未利用魚を利用できるという環境・社会的な影響が高いことはもちろんですが、フィシュルを使うことで、市場にあまり出回らな未利用魚の知られざる美味しさを家庭で食べることができることからも人気になっています。

これからも美味しい魚を食べられる暮らし・海の生態系を守るためにできること

世界の有用な漁業資源は限界に達し、養殖業によってなんとか魚介類の生産量を増やし、消費者の需要に応えている状況です。しかし、養殖魚の主な餌は魚(魚粉)で、いまや魚粉も価格が20年間で3〜4倍にも増加しており、今後の水産飼料は不足することが予想されています。

参照:地球を考える食卓「昆虫(ミールワーム)を水産飼料にするメリットとは?株式会社Booonの事業紹介」

こうした問題を抱えているいま、未利用魚の利活用は欠かせません。価値が利用されていないもったいない魚、廃棄されているもったいない魚を活用することで、これからも美味しい魚を安定して食べることができる暮らし、海の豊かな生態系を守っていきませんか?

(文・構成・画像 TET学生編集部 mm )